Ein Solitär der Superlative: Mit der mannshohen nuVero 170 präsentiert der Boxenbauer Nubert den größten Schallwandler der Firmengeschichte und zugleich seinen ersten Vier-Wege-Lautsprecher. Die Schwaben schwärmen von „der besten Nubert-Box, die es je gab“ und schieben den Ton-Turm deshalb an die Spitze ihrer Top-Serie nuVero. Diese Mehrfachsprengung der Maßstäbe hat uns neugierig gemacht, wir haben die Nubert nuVero 170 deshalb zum Test gebeten – eine schwerwiegende Entscheidung mit fatalen Folgen.

Die Nubert nuVero 170 ist das Flaggschiff des schwäbischen Boxenspezialisten – und fordert ihrem Volumen entsprechend Platz im Raum.

Dieser Trumm ist eine echte Herausforderung, das redet auch Nubert nicht klein: Die nuVero 170 besitzt mit den Maßen 170 mal 34 mal 46 Zentimeter nicht nur eine überaus imposante Statur, sondern garantiert mit einem Gewicht von sage und schreibe 71 Kilogramm auch eine eindrucksvolle Erfahrung ihrer Schwere. Dieses exklusive Erlebnis ereilt uns beim Hochwuchten der Boxen in unsere Redaktion. Der Testraum liegt im ersten Stock, das Treppenhaus ist eng, und spätestens beim zweiten Gang – es ist ja ein Lautsprecher-Paar – gewinnt mit jeder Treppenstufe das Mono-Zeitalter und die Wiedergabe über eine Box für uns an Attraktivität. Die Nubert nuVero 170 ist also eine echte Team-Box: Man schleppt sie mit einem kräftigen Kumpel in den Hörraum, und dort man packt sie auch zu zweit aus. Dieser Lautsprecher erweist sich damit schon lange vor seiner ersten Schallabstrahlung als ein besonderes Erlebnis, und das ist die Nubert nuVero 170 auch im enthüllten Zustand: Einen Basslautsprecher auf Augenhöhe sieht man nicht alle Tage – und damit beginnt erst der Reigen der Ungewöhnlichkeiten.

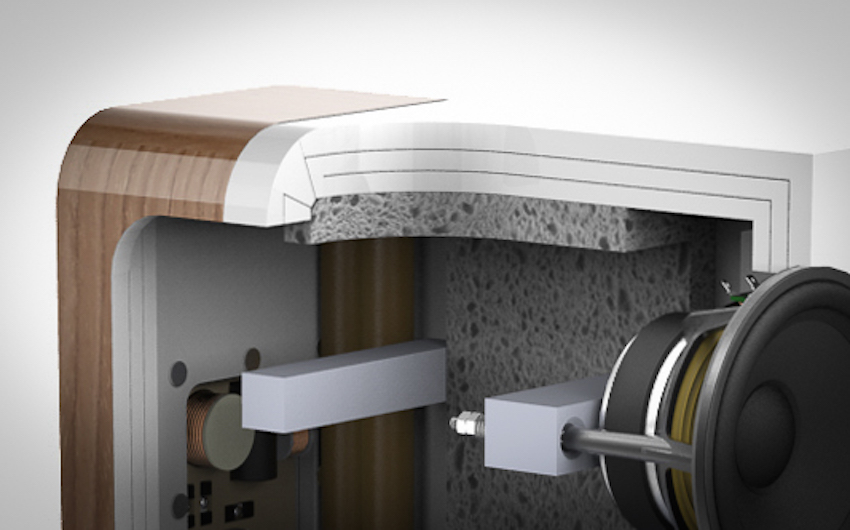

Auf Augenhöhe: Das oberste Chassis ist ein Tieftöner. Drei dieser 22-Zentimeter-Woofer lassen beim Bass keine Wünsche offen. Sie spielen bis 160 Hertz, für ihre optimal vertikale Abstrahlung sorgen Schallführungen ober- wie unterhalb der Chassis.

Herausragende Erscheinung

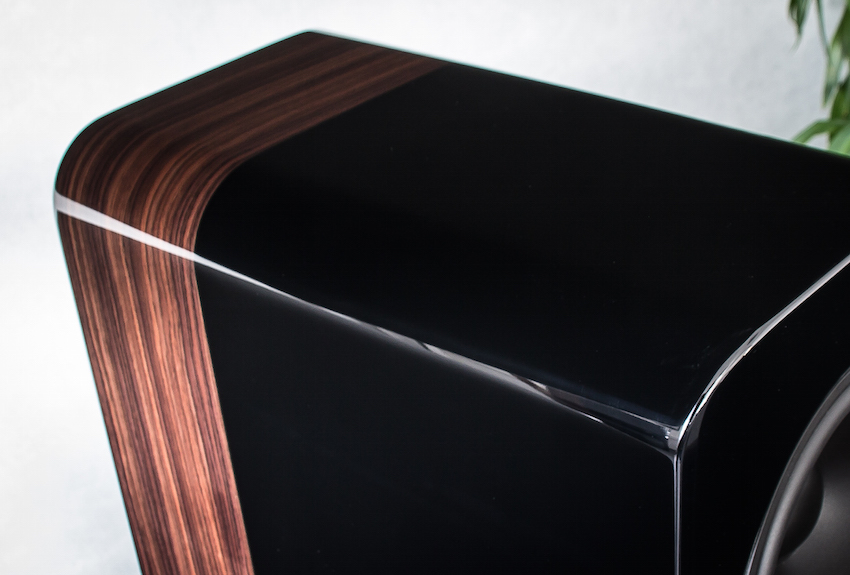

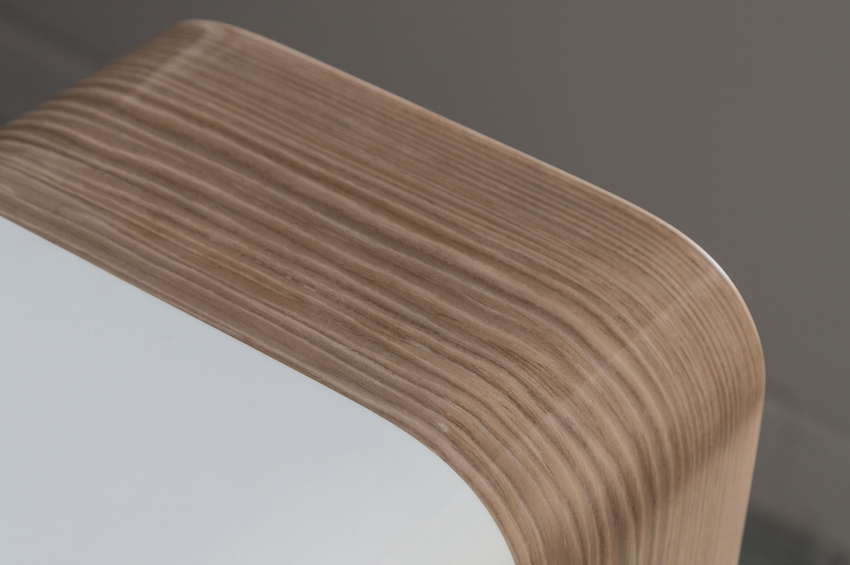

Ein Paar Nubert nuVero 170 im Raum verändert komplett das Ambiente – das muss einem klar sein. Dieser Lautsprecher ist nicht für kleine Butzen gedacht, sondern für große Flächen gemacht. In unserem Hörraum mit rund 40 Quadratmetern wirkt die Box stimmig, das bewirkt allerdings auch das Design. Trotz ihres Volumens und ihrer Massivität erscheint die Nubert nuVero 170 nicht massig. Das liegt zum einen an der Geometrie, das Gehäuse ist mit einem Höhe-Breite-Verhältnis von 6:1 eigentlich eine schlanke Klangsäule. Zum anderen sorgt die geschwungene, aufgesetzte Front dafür, dass die Box nicht plump wirkt. Dieses sogenannte Klangsegel ist das Kennzeichen der gesamten NuVero-Serie. Die Schallwand ist etwas breiter als der Korpus, die Ausdehnung, die Wölbung und die seitliche Abrundung sollen die Schallabstrahlung optimieren und den Einfluss der Kantendispersion minimieren, also die Brechungen des Schalls, der sich an den Begrenzungen der Front ausbreitet. Mit der speziellen Lackierung sorgt das Segel außerdem dafür, dass der MDF-Korpus der Box kaum auffällt: Die Stirnseite ist in einer glänzenden Metallic-Lackierung gehalten, die Wangen und die Rückseite sind hingegen mit mattem Nextel-Lack versehen, sie treten dadurch optisch in den Hintergrund. Dieser Nextel-Überzug hat eine ganz eigene haptische Qualität: Er ist leicht rau und textilartig, fast ein wenig samtig. Die Front hingegen fühlt sich genauso spiegelglatt an, wie sie aussieht. Wo wir gerade bei dieser optisch-haptischen Inspektion sind: Die Nubert nuVero 170 ist ausgezeichnet verarbeitet. Die Speaker sind akkurat eingelassen, die Lackierungen sind sauber ausgeführt, die Front ist perfekt poliert. Unser Modell glänzt in Goldbraun, das Klangsegel wirkt, als wären feinste Edelmetallkörnchen in den Lack eingelassen worden. Alternativ ist die Box in Diamantschwarz oder Kristallweiß zu haben, und wer es ganz edel möchte, greift zur Exclusiv-Edition: Hier ist die Metallic-Lackierung in Gold oder Silber gehalten und der Korpus mit einem handvernähten Kunstleder bezogen. In dieser Sonderausführung hatten wir ja vor einigen Wochen schon die Nubert nuVero 60 exclusiv im Test, die Verarbeitungsqualität dieses Lack- und Leder-Lautsprechers hat uns schwer beeindruckt!

Das Klangsegel der nuVero 170 ragt über den Korpus der Box hinaus. Die sanfte Wölbung und die abgerundeten Kanten der Front tragen dazu bei, die klanglich nachteilige Kantendispersion zu minimieren.

Chassis-Phalanx für Vier-Wege-Wandlung

Zurück zur 170er-Version: Neben der bloßen Erscheinung der Riesenbox zieht sie die Blicke durch die Vielzahl ihrer Chassis auf sich. Acht Schallwandler verrichten in nahezu perfekt symmetrischer Anordnung ihre Arbeit auf der Front. Damit sind wir bei der Frage, warum Nubert nach der anno 2015 eingeführten nuVero140, die schon stattliche 1,40 Meter misst, die mit sieben Chassis als 3,5-Wege-Box arbeitet und von ihren Schöpfern schon als „ultimativ“ gepriesen wird, nun ein noch größeres Modell auf den Markt bringt. Die Schwaben haben offensichtlich das Potenzial gesehen, die Top-Serie des Hauses noch weiterzuentwickeln – und so ist die Nubert nuVero 170 der voluminöseste Schallwandler des Hauses (abgesehen von der telefonzellengroßen Nubert Gigante, die um die Jahrtausendwende in wenigen Exemplaren produziert wurde), vor allem aber ist sie der erste Vier-Wege-Lautsprecher der Firmengeschichte. Das weite Frequenzspektrum der Box, das von abgründigen 23 Hertz bis hin zu hohen 25 Kilohertz reicht, wird also in vier Bereiche aufgeteilt. Gleich drei neuentwickelte 220-Millimeter-Tieftöner sorgen für ein fettes Bassfundament, für die tieferen Mitten kommen zwei 150-Millimeter-Treiber zum Zuge.

Der Hochmitteltöner hat einen seitlichen Versatz, außergewöhnlich ist auch seine Ausführung als Flachmembran mit kleiner Membranfläche, sie ist als Sandwich mit Wabenstruktur aufgebaut.

Um die höheren Mitten kümmern sich zwei ganz spezielle Chassis: Sie besitzen jeweils eine Flachmembran, also eine plane Oberfläche, diese Membran ist mit einem Durchmesser von gerade mal 52 Millimeter zudem ungewöhnlich klein – und sie ist nicht mittig positioniert, sondern exzentrisch. Dieser optisch etwas irritierende Versatz sorgt für unterschiedliche Laufzeiten der Schallwellen entlang der Front, das reduziert akustisch schädliche Schallreflexionen an den Kanten – ein Phänomen, dass gerade ab den gehobenen Frequenzen auftritt. Deshalb sitzt auch der 26-Millimeter-Kalotten-Tweeter, der für die Höhen zuständig ist, nicht mittig. Warum aber betreibt Nubert bei der nuVero 170 die Vierteilung des Frequenzspektrums? Die Schwaben führen mehrere Vorteile an: Jedes Chassis arbeite nun in seinem optimalen Wirkbereich, das vermeide klangschädigende Partialschwingungen, also verschiedene Teilschwingungen auf einzelnen Flächenstücken der Membran. Darüber hinaus würden Bündelungseffekte minimiert, der Schall breite sich also gleichmäßiger im Raum aus. Dadurch werde das Klangbild etwas freier und sei nicht nur im eng begrenzten „Sweet Spot“, dem besten Hörplatz, optimal, sondern auch im Umfeld.

Auch der Hochtöner ist exzentrisch platziert, diese Asymmetrie dient der Vermeidung von klangschädlichen Kantenreflexionen.

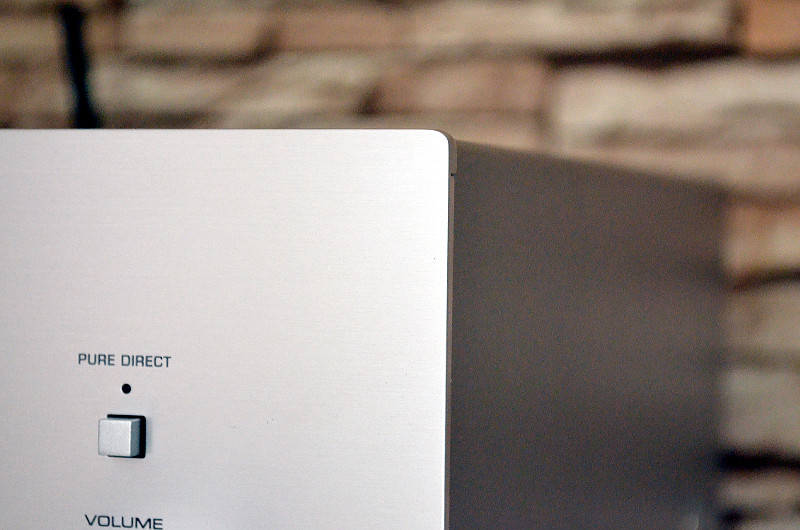

Klangwahl mit Schalter und Stopfen

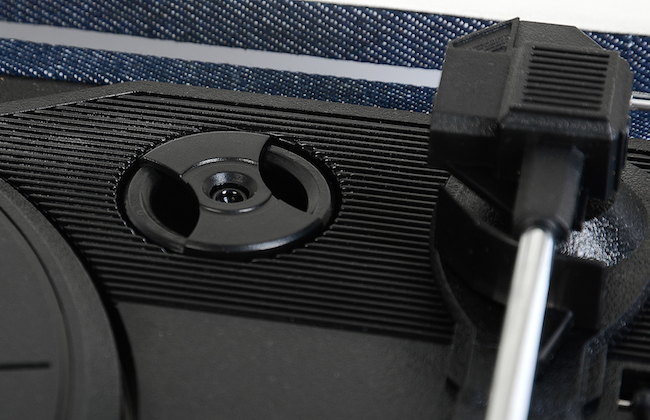

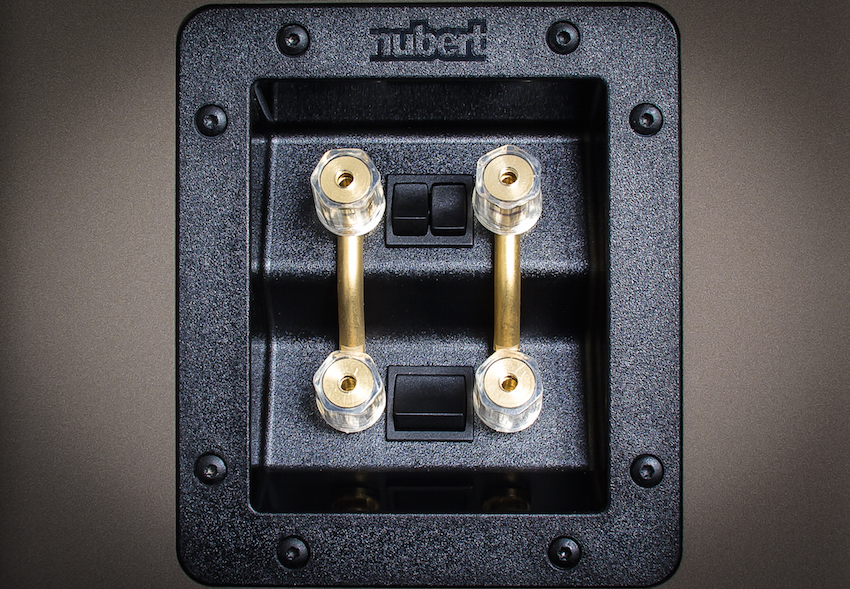

Acht Speaker, vier Wege – ist damit klanglich alles gesagt? Nein, denn mithilfe der Rückseite der Nubert nuVero 170 haben wir als Hörer auch noch ein Wörtchen beim Sound mitzureden. Am oberen und unteren Ende der Box finden wir je einen Bassreflexkanal, über diese Ports wird die Tieftonabstimmung der Box vorgenommen. Die Abstimmung lässt sich verändern, indem man die Öffnungen verschließt, Nubert liefert dazu auch gleich vier Schaumstoff-Stopfen, die eine zweistufige Veränderung erlauben: Mit jedem Stopfen wird der Bass dezenter. Das ist empfehlenswert, wenn die Boxen wandnah aufgestellt werden und dadurch der Tiefton zu stark betont ist. Eine breitbandigere Klanganpassung an die örtlichen Gegebenheiten oder den eigenen Geschmack bieten uns drei Schalter, die in das ebenfalls rückseitige Anschlussterminal integriert sind. Diese Wippen erlauben uns neben der Veränderung der Bässe auch eine Einflussnahme auf die Höhen und Mitten. Wenn alle Wippschalter in der „Neutral“-Stellung sind, spielt die Nubert nuVero 170 mit ihrer Originalabstimmung. Für die Höhen gibt es mit „Sanft“ und „Brillant“ zwei Optionen, die Mitten bieten mit „Dezent“ eine weitere Veränderungsmöglichkeit. So lassen sich ungünstige Hörwinkel kompensieren, klanghelle Räume ausgleichen oder ein insgesamt wärmeres Klangbild kreieren. Die Tiefton-Veränderung hingegen setzt den zusätzlichen Einsatz einer externen aktiven Frequenzweiche voraus, weil mit der Betätigung des Bass-Schalters die bordeigene Weiche der Nubert nuVero 170 übergangen wird. Das ermöglicht den teilaktiven Betrieb der Box, mit dem das Bass-Management noch effektiver betrieben werden kann.

Die Nubert nuVero 170 bietet ein Spezial-Terminal mit integrierter Klangregelung: Die drei Schalter verändern die Höhen sowie Mitten und deaktivieren für den Bass die Frequenzweiche; die vier Lautsprecherklemmen ermöglichen Bi-Amping oder Bi-Wiring, darüber hinaus ist auch ein Teilaktiv-Betrieb möglich: Der Bass wird dann über eine externe, aktive Frequenzweiche angesteuert.

Aufstellung und Anpassung

Wir haben es eingangs schon gesagt: Diese Box erfordert Teamwork. Nachdem die Stahltraversen und die höhenverstellbaren Vollmetallfüße angeschraubt sind, richtet man die Lautsprecher bitte zu zweit auf und richtet sie auch gemeinsam aus. Für die Aufstellung sollte man den entsprechenden Raum haben, denn den fordert die Box. Wir müssen ein bisschen Umräumen, um eine geeignete Geometrie zu erreichen, die Boxen stehen schließlich 2,80 Meter voneinander entfernt, der Abstand zum Hörsofa beträgt sogar über drei Meter. Mit einer guten Einwinklung erreichen wir ein stabiles Klangbild – und haben nun schon einen ersten Eindruck, was für ein Ausnahme-Schallwandler hier aufspielt. Das Ausprobieren der Klangschalter, also die Veränderung der Höhen und Mitten, bringt uns keine zusätzlichen Meriten, auch die Stopfen für die Bassreflexrohre nehmen wir bald wieder heraus. Den tollen Tiefton der Nubert nuVero 170 wollen wir nicht limitieren, und wir müssen es auch nicht, weil wir die Box mit gutem Abstand zu den Wänden aufstellen können. So wird durch den Raum nichts unangenehm angefettet oder überzeichnet. Nubert liefert lobenswerterweise ein Paar Lautsprecherkabel mit, so kann man im Falle eines Falles gleich mit der Lieferung der Boxen zuhause loslegen und später den Klang mit einem Kabel der eigenen Wahl verfeinern. Die Kabel finden in erstklassigen Klemmen Kontakt, hier setzt Nubert auf eine besondere Lösung: Die Klemmenstifte besitzen nicht, wie üblich, eine runde Bohrung, durch die das blanke Lautsprecherkabel geführt wird, sondern einen durchgängigen Schlitz. Die Überwurfmutter klemmt das Kabel deshalb auch nicht mit einer Kontaktscheibe fest, sondern mit einem quaderförmigen Metallstempel, er wird durch das Festziehen der Mutter in den Klemmenschlitz eingeschraubt. Hierbei lässt sich der Kopf der Mutter zwar stets weiterdrehen, ab einem gewissen Moment bewirkt das aber kein stärkeres Anziehen. Der Anpressdruck geht also nie über das Optimum hinaus. Diese Klemmen sind somit echte Kabelschoner. Vier Klemmen bietet as Terminal der Nubert nuVero 170 an, das macht jenseits des normalen Betriebs mit einem Verstärker und einem Paar Lautsprecherkabel also auch Bi-Wiring oder Bi-Amping möglich. Hierfür entfernt man die Kabelbrücken, mit denen die Nubert nuVero 170 ab Werk geliefert wird.

Optimaler Kontakt: Der Stempel der Überwurfmutter presst die Adern des Lautsprecherkabels an – mit einem definierten maximalen Anpressdruck, um das Material zu schonen.

Unendliche Weiten – so klingt die Nubert nuVero 170

Natürlich reizt diese Riesen-Box zur Auslotung der Extreme, schließlich spielt der Lautsprecher herunter bis zu sensationellen 23 Hertz – das ist ein Wert, den so mancher Subwoofer nicht erreicht. Deshalb kommt mit „Dub In A Time Of Cholera“ eine Dub-Nummer zum Zuge, die mit ihrem abgrundtiefen Bass das Tieftonvermögen und die Grenze jedes Schallwandlers aufzeigt. Der Track beginnt aber erst einmal mit einem fantastisch aufgenommenen Drumset, das demonstriert uns gleich die Abbildungskraft der Nubert nuVero 170: Wahnsinn, wie plastisch direkt mit dem ersten Lauf des Drummers über Snare, Toms und Becken das Schlagzeug im Raum steht! Eine Flut an Details erreicht unsere Ohren, gerade das Schlagwerk samt Percussion hat vom Becken bis zur Bassdrum hier ein immenses Arsenal an akustischen Informationen zu bieten – und die Nubert nuVero 170 liefert uns dies alles mit Präzision und Punch. Eine atmosphärische Gitarre, eingebettet in einen superben Hall, eröffnet uns endgültig die akustischen Weiten, die der Lautsprecher darstellen kann. Diese Weiten erscheinen geradezu unendlich. Materiale Beschränkungen wie das Boxengehäuse oder der Hörraum sind in Luft aufgelöst. Die Wiedergabe gelingt selbst weit abseits der optimale Zone, auf die die Lautsprecher ausgerichtet sind, man erlebt die fantastische Plastizität der Nubert nuVero 170 auch außerhalb des Sweet Spots. Nun setzt endlich der Deep Dub Bass ein, wir hören und spüren einen Mörderbass mit einem unglaublichen Schub. Die sechs Woofer der Boxen drücken die tiefen Töne in den Hörraum – mit einer Macht, die fast physische Folgen hat: Die Nubert nuVero 170 räumt den Magen auf. Natürlich haben wir dieses Bassvermögen eigentlich erwartet, aber jetzt haben wir es erfahren. Uff! Die Dub-Nummer wird nun noch um eine Bläsersektion bereichert, dazu kommen zahlreiche Klangeffekte bis zum Vogelgezwitscher, das uns umschwirrt. Die Nubert nuVero 170 liefert auch hier eine grandiose Vorstellung, sie zeigt, was reine Stereophonie an Räumlichkeit bieten kann. Dabei spielt sie trotz der Aufteilung in vier Wege mit einer herausragenden Homogenität. Unsere Sorge, dass der Klang zerfasern könnte, ist gänzlich unbegründet, das beweist die Box über den gesamten Hörtest hinweg.

Mit diesen Stopfen lassen sich bei jeder Box die beiden Bassreflexöffnungen verschließen – eine zweistufige Möglichkeit, die Basswiedergabe auf den eigenen Raum abzustimmen.

Mit ihrer exzellenten Abbildung glänzt die nuVero 170 insbesondere bei Konzertaufnahmen und bei großformatigen Besetzungen. Wir gehen deshalb in den Konzertsaal, um mit Lisa Batiashvili eine der besten Geigerinnen der Gegenwart zu hören, die Ausnahmemusikerin hat mit der weltbekannten Kammerphilharmonie Bremen das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven eingespielt. Der Nubert nuVero 170 schafft es mühelos, die tolle Transparenz der Aufnahme und die phänomenale Präsenz der Musiker zu vermitteln: Lisa Batiashvil steht direkt vor uns, ihr Geigenspiel besitzt eine immense Intensität. Man kann sich diesen Tönen gar nicht entziehen, auch weil die Nubert nuVero 170 uns jede Gestaltungsnuance miterleben lässt: Mal spielt Batiashvili harscher und mit härterem Strich, man hört hier förmlich das Rosshaar des Bogens an den Saiten der Violine kratzen, und geradezu göttlich wird es, wenn die Geigerin ihre sündhaft teure Stradivari beim wehmütigen Nebenthema des Rondos singen lässt. Der Ton dieses kostbaren Instruments hat unter Batiashvilis Händen eine magische Eindringlichkeit, hier wird einem richtig warm ums Herz. Die Kammerphilharmonie Bremen erweist sich dabei als kongenialer Klangkörper, und die Nubert nuVero 170 schafft es spielend, die Dimensionen des Orchesters darzustellen, sie führt uns jede der Instrumentengruppen klar vor Ohren und fügt trotzdem das Geschehen zu einem vollkommenen Ganzen zusammen. Diese holografische Abbildungskunst macht etwa die Wanderung des Rondo-Themas durch die Streicher und Bläser zu einem Hochgenuss. Selbst den Bässen, die oft mit einer amorphen Mattheit wiedergegeben werden, verleiht die nuVero 170 Kontur und Körperhaftigkeit. Phänomenal ist auch hier die Dynamik: Beim finalen gemeinsamen Wiederaufgreifen des Themas erfahren wir die geballte, aber kultivierte Kraft des Orchesters. Die Spielkultur der Musiker findet ihre Entsprechung in der Klangkultur der Lautsprecher. Dabei meistert die Nubert nuVero 170 ihr Wandel-Werk ohne Anstrengung. Diese Mühelosigkeit sorgt für eine überaus entspannte, quasi selbstverständliche Wiedergabe. Deshalb ist auch das Hören bei hohen Lautstärken absolut stressfrei: Was wir als ordentlichen, aber keinesfalls übertriebenen Pegel empfinden, wird vom Büro unter unserer Redaktion mit einem „Heute habt Ihr aber ganz schön aufgedreht“ quittiert. Dieses Paradox, zugleich große Ruhe auszustrahlen und hohe Lautstärke abzustrahlen, ist bei einem Lautsprecher ein Zeichen akustischer Exzellenz. Die Nubert nuVero170 besitzt hiervon reichlich.

Acht Chassis auf 170 Zentimeter Front sorgen für exzellenten Klang.

Fazit

Nubert präsentiert mit der nuVero 170 einen Lautsprecher, der allein schon durch seine mannshohen Maße und sein immenses Gewicht eine außergewöhnliche und imposante Erscheinung bietet. Damit ist er der größte Serienschallwandler, den die Schwaben je gebaut haben – und der erste Vier-Wege-Wandler der Firmengeschichte. Acht Chassis sorgen für ein großartiges Klangerlebnis: Diese Box spielt mit hervorragender Transparenz, ausgezeichneter Räumlichkeit und sehr schöner Dynamik, dazu sorgen drei große Woofer und ein riesiges Gehäusevolumen samt Bassreflexabstimmung für einen Tiefton, der auch in seinem Tiefgang keine Wünsche offen lässt. So erweist sich die Nubert nuVero170 sowohl in ihren physischen Dimensionen als auch in ihrem akustischen Vermögen als Klang-Gigant. Wirft man jetzt noch einen Blick auf das Preisschild, dann ist dieser Schallwandler geradezu eine Sensation.

Test & Text: Volker Frech

Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder

Klasse: Referenzklasse

Preis-/Leistung: sehr gut

Technische Daten

| Modell: | Nubert nuVero 170 |

|---|---|

| Produktkategorie: | Standlautsprecher |

| Preis: | - Standard-Version: 3.700,00 Euro / Stück - exclusiv-Edition: 4.450,00 Euro / Stück |

| Garantie: | 5 Jahre |

| Ausführungen: | - Diamantschwarz - Kristallweiß - Goldbraun |

| Vertrieb: | Nubert, Schwäbisch Gmünd Tel.: 07171 / 926 90 18 www.nubert.de |

| Abmessungen (HBT): | 1700 (mit Füßen) x 280 (inklusive Klangsegel) x 460 mm |

| Gewicht: | 70,9 kg (Stück) |

| Prinzip: | passiv, 4-Wege, Bassreflex |

| Hochtöner: | 1 x 26 mm (Seidengewebekalotte) |

| Hochmitteltöner: | 2 x 52 mm (flache Sandwichmembran) |

| Tiefmitteltöner: | 2 x 150 mm (Glasfaser-Sandwichmembran) |

| Tieftöner: | 3 x 220 mm (Glasfaser-Sandwichmembran) |

| Frequenzgang: | 23 - 25.000 Hz (+/- 3 dB) (Herstellerangabe) |

| Übergangsfrequenzen: | 160 Hz 450 Hz 2.000 Hz |

| Impedanz: | 4 Ohm |

| Wirkungsgrad: | 85 dB (1W/1m) (Herstellerangabe) |

| Belastbarkeit: | 480 Watt (Herstellerangabe) |

| Lieferumfang: | - Nubert nuVero 170 - 2 Traversenfüße mit Montageset - 2 Bassreflexstopfen - 1 Lautsprecherkabel (10,0 m) - Handschuhe - Bedienungsanleitung |

| Besonderes: | - exzellente räumliche Abbildung - exzentrische Hoch- und Mitteltöner - Mitteltöner mit kleiner Flachmebran - 3-Wege-Klanganpassung über 3 Kippschalter - aufgesetztes, gerundetes Klangsegel als Schallwand - hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis |

| Empfohlene Raumgröße: | 40 - 70 Quadratmeter |

| Benotung: | |

| Klang (60%): | 1,0 |

| Praxis (20%): | 1,1 |

| Ausstattung (20%): | 1+ |

| Gesamtnote: | 1,0 |

| Klasse: | Referenzklasse |

| Preis-/Leistung | hervorragend |

Der Beitrag Lautsprecher Nubert nuVero 170 – Klang-Gigant erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.