Radios sind heutzutage keine eindimensional ausgerichteten und limitierten Rundfunkempfänger mehr. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten gehören längst zum guten Ton und besonders Geräte mit Zugriff aufs Internet liefern dank nahezu grenzenloser Sendervielfalt immer den richtigen Sound. Wie kann man da noch herausstechen? Zum Beispiel durch eine komfortable Bedienung per App, mit der das ganz nebenbei bemerkt sehr preisgünstige Xoro DAB 600 IR auf sich aufmerksam macht.

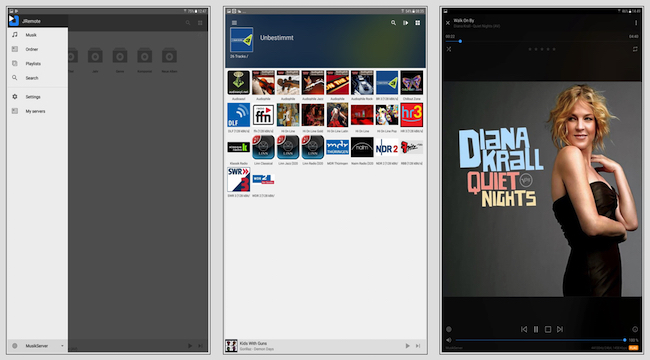

Komfort ohne Ende: Das DAB 600 IR von Xoro lässt sich ganz bequem per App steuern.

Eigentlich ist die Steuerung per App im Normalfall Geräten mit Multiroom-Funktionalität vorbehalten. Da ergibt sie schließlich nicht nur Sinn, sondern ist meist auch die einzige wirklich alltagstaugliche Lösung. Bei Einzelgeräten könnte man ja noch darauf verzichten, bei einem Verbund verschiedener HiFi-Komponenten nicht. Aber so komfortabel diese Art der Fernbedienung zweifellos ist: Nur wegen einer App kauft man sich nicht unbedingt gleich ein Multiroom-Gerät – wenn man 100 Euro und mehr sparen kann, tut es ja auch die klassische Fernbedienung. Ein Kompromiss, der sich nun erübrigen soll. Denn genau in diese Nische stößt das Internetradio DAB 600 IR, mit dem Xoro die perfekte Möglichkeit bietet, auf sehr kostengünstigem Wege vielfältigen Empfang, guten Klang und maximale Benutzerfreundlichkeit zu kombinieren. Ach ja, ein paar hübsche Extras kommen auch noch dazu und vor allem eine sehr ansehnliche „Verpackung“.

Edler Look, zurückhaltende Figur

Edle Holzoptik und mattes Grau, damit macht man einfach nie etwas falsch. Das ist offensichtlich auch bei Xoro bekannt und sorgt beim DAB 600 IR für ein zeitloses Design. So ist das Modell ein weiteres Beispiel dafür, dass es nicht schadet, auf Nummer Sicher zu gehen. Vor allem bei Geräten wie einem Radio, das im Idealfall lange Jahre seinen Dienst verrichtet. Dementsprechend präsentiert sich das Xoro-Modell auch in Hinblick auf seine Gehäuseform als sehr unaufgeregt und geradlinig. Glatte Flächen mit abgerundeten Kanten sorgen für eine angenehm fließende Optik und die sichtbaren, robusten Standfüße vermitteln beruhigende Standfestigkeit. Mit einem solchen Design passt das DAB 600 IR nicht nur in Küche und Büro, sondern auch ganz hervorragend ins Schlafzimmer – wo es dank Sleeptimer und Weckfunktion ohnehin sehr gut aufgehoben ist. Aber dazu später mehr, zunächst zurück zum Äußeren. Als typische Merkmale eines Radios fallen die Schutzgitter des Stereosystems und natürlich die Teleskopantenne oben auf der Rückseite auf. Anders ausgedrückt: Das ist ein Radio und das darf man ruhig auf den ersten Blick erkennen. Wobei das 2,8 Zoll große LCD-Farbdisplay natürlich schon andeutet, dass dieses Radio kein beliebiger Vertreter seiner Zunft ist …

Das DAB 600 IR verfügt über ein zeitloses und edles Design.

Funktionsvielfalt mit Überblick

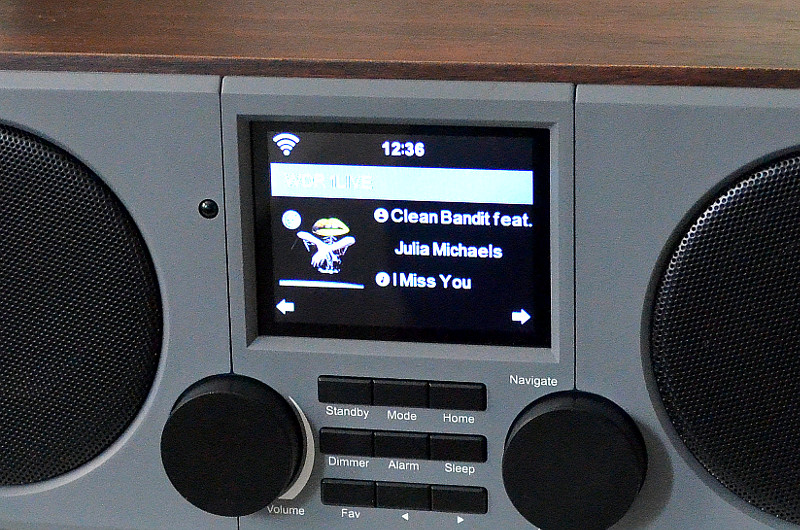

Nur für den Sendersuchlauf benötigt man schließlich nicht ein so großzügiges und vor allem modernes Display, das deshalb selbstverständlich weitaus mehr Informationen als nur die gewählte Frequenz anbietet. Die mit dimmbarer Beleuchtung ausgestattete Anzeige liefert auf Wunsch zum Beispiel einen Überblick über die Wettervorhersage oder schlicht die aktuelle Uhrzeit. Apropos Zeit: Das DAB 600 IR verfügt auch über einen Sleeptimer, mit dessen Hilfe das Gerät nach einer festgelegten Zeitspanne (stufenweise von 15 Minuten bis drei Stunden) in den Standby-Modus wechselt. Zudem ist ein integrierter Wecker an Bord. Dieser bietet die Möglichkeit, zwei unabhängige Weckzeiten zu programmieren, zu denen das Radio den oder die Besitzer dann zum Beispiel mit dem Lieblingsradiosender in einen neuen Tag begrüßt.

Das LCD-Display signalisiert, dass es bei diesem Internetradio einen etwas größeren Funktionsumfang gibt.

Beim ersten Einschalten ist das zugegebenermaßen noch nicht ganz so relevant, dafür bekommt man dann einen guten Überblick über den Funktionsumfang des DAB 600 IR, der gar nicht so kompakt ausfällt, wie das Erscheinungsbild des schlanken Onebox-Modells womöglich vermuten lässt. Im Fokus stehen natürlich die verschiedenen Möglichkeiten des Radioempfangs, die vom klassischen UKW über DAB+ bis hin zum Internetradio reichen. Damit stehen bis zu 27.000 Sender zur Auswahl, darunter ca. 800 aus Deutschland. Damit man dabei nicht den Überblick verliert, zeigt das Display beim Internetradio-Modus den gewählten Sender, den aktuell gespielten Musiktitel, sowie Datum und Uhrzeit an – alles, was man halt so braucht.

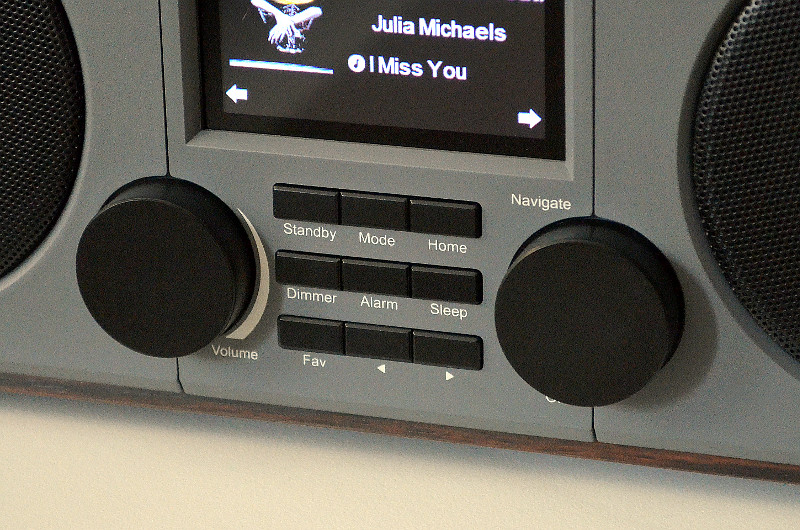

Alternativ zur Steuerung per App lässt sich das DAB 600 IR auch über die Tasten am Gerät selbst bedienen …

Sollte wider Erwarten kein Radiosender die Musik liefern, die man sich als Hörer gerade wünscht, kann man jederzeit auf die eigene Mediathek zurückgreifen. Das geschieht entweder via 3,5-Millimeter-Klinkenkabel oder drahtlos. Letzteres läuft jedoch nicht wie bei den meisten Radios über Bluetooth ab, sondern mit der grundsätzlich sogar stabileren Verbindungsoption WLAN. Auf diesem Weg lässt sich das DAB 600 IR mit ebenfalls ins Netzwerk eingebundenen Computern oder Netzwerkfestplatten verbinden, um die dort abgelegten Musikdateien ans Internetradio zu streamen. Hier erweist sich die kostenlos zum Download bereitstehende App „AirMusic“ als adäquates Werkzeug zur Steuerung der Wiedergabe. Keine Sorge übrigens, falls diese Form der Fernbedienung nicht in Ihrem Interesse ist, es gibt auch die klassische Variante in Gestalt eines handlichen Signalgebers sowie neun Tasten und zwei Drehregler direkt am DAB 600 IR selbst.

… oder über die zugegeben sehr funktional gestaltete Fernbedienung.

So ist auf jeden Fall für alle Anwender die persönlich bevorzugte Option vorhanden, um sämtliche Funktionen des Radios auszuschöpfen. Denn selbst mit der Netzwerkfähigkeit sind noch nicht alle der möglichen Quellen genannt. Zusätzlich lassen sich auch USB-Speichermedien oder Audioquellen wie ein MP3-Player anschließen. Die dafür vorgesehenen Eingänge befinden sich auf der Rückseite des DAB 600 IR. Wundern Sie sich nicht darüber, dass hier zwei Anschlüsse für ein 3,5-Millimeter-Audiokabel vorhanden sind. Der rechte dient dem Anschluss eines Quellgerätes, der linke fungiert als „Line Out“-Ausgang und ermöglicht den Anschluss eines externen Wiedergabegerätes. Hier kann also bei Bedarf ein zusätzlicher Aktivlautsprecher angeschlossen werden – sehr praktisch bei einer größeren Party, falls das Internetradio mit seinen beiden 3 Zoll großen Lautsprechern und den 2x 5 Watt doch an seine Leistungsgrenze stoßen sollte.

Auf der Rückseite des Radios stehen Anschlüsse für kabelgebundene Audioquellen zur Verfügung.

Überdurchschnittlicher Bedienkomfort

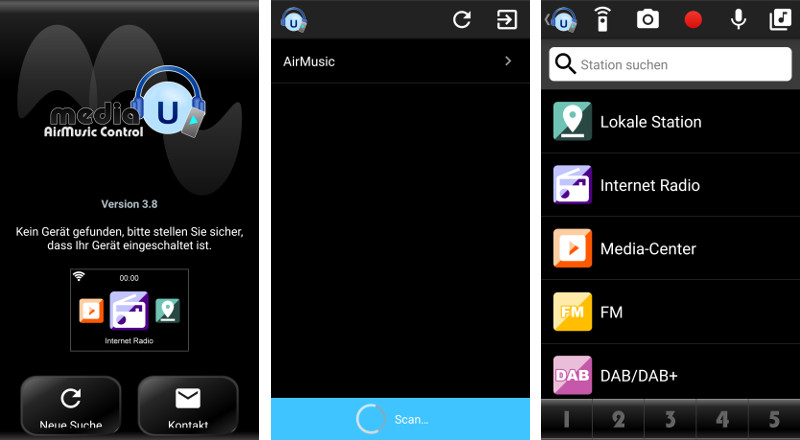

Die Grenzen des durchschnittlichen Bedienkomforts sprengt das DAB 600 IR übrigens definitiv, allein schon weil es sich per App steuern lässt. Im Gegensatz zu den von Multiroom-Komponenten bekannten Programmen muss man das DAB 600 IR dafür aber nicht erst durch einen Einrichtungsassistenten „registrieren“. Die App erkennt alle verfügbaren Geräte im WLAN und zeigt sie in einer Liste an. Damit unser Testkandidat dort auftaucht, müssen wir ihn also zunächst ins WLAN einbinden – quasi die umgekehrte Reihenfolge im Vergleich zum üblichen Multiroom-Prozess. Beim Einschalten des Radios wird man übrigens direkt danach gefragt, alternativ lässt sich dieser Schritt auch jederzeit über die Einstellungen nachholen. Wer seinen Router gut erreicht, kann das DAB 600 IR bequem per Knopfdruck über WPS ins Netzwerk bringen, ansonsten ist natürlich auch die manuelle Eingabe des Passworts möglich. Dabei hilft die Fernbedienung, über deren Zifferntasten auch Buchstaben (ähnlich wie am Smartphone) durch mehrfaches Drücken derselben Taste eingegeben werden. Das funktioniert erfreulich unkompliziert und innerhalb von einer Minute ist das DAB 600 IR ins WLAN integriert.

Ist das DAB 600 IR ins WLAN eingebunden, kann man es bequem per App steuern.

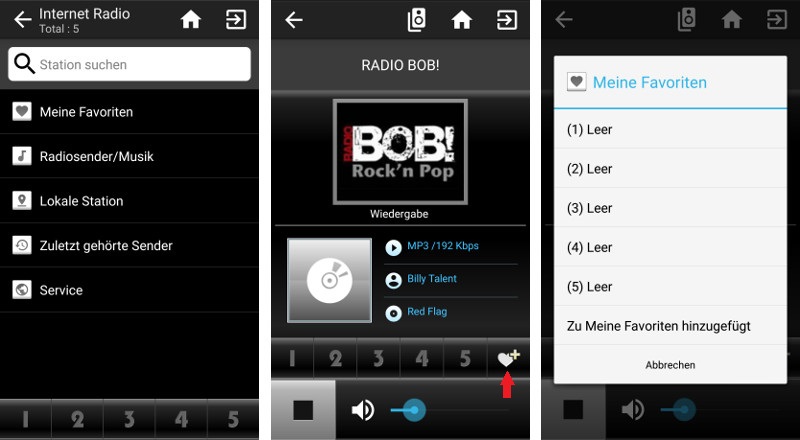

In der Geräteliste der App taucht es nun als „AirMusic“ auf und wird durch simples Antippen ausgewählt. Nun können wir das Xoro-Radio komplett via Smartphone steuern. Navigiert man per App durch das Menü, werden die aktuellen Ebenen (sowie die Infos zur laufenden Wiedergabe) auch auf dem Display des Radios angezeigt. Was wie ein nettes Gimmick anmutet, ergibt durchaus Sinn, wenn man die virtuelle Fernbedienung in der App aufruft, um das DAB 600 IR darüber zu steuern. Ein hilfreiches Feature, falls man sich in der App nicht sofort zurechtfindet. Allerdings ist die Software sehr intuitiv aufgebaut, so dass es hier keine größeren Anpassungsprobleme geben sollte. Etwas unpraktisch ist lediglich, dass die Wiedergabe endet, sobald man die App über den Button oben rechts schließt. Nicht zu verwechseln mit dem Verlassen via Home Button, denn dann läuft die App im Hintergrund weiter. In Hinblick auf die verbleibende Akkulaufzeit des Mobilgeräts ist das aber eventuell nicht zu empfehlen, falls man nur mal schnell den Radiosender auswählen möchte, der anschließend mehrere Stunden für Unterhaltung sorgen soll. In diesem Fall ruft man das gewünschte Programm besser über die Fernbedienung oder die Tasten am DAB 600 IR selbst auf. Hier bietet sich die Favoritenliste an, in der bis zu fünf Radiosender zur Schnellwahl abgelegt werden können – das wiederrum geht am einfachsten und bequemsten per App. Über die Suchfunktion lassen sich ganz einfach alle persönlichen Favoriten aus der umfangreichen Senderliste sammeln und mit einem Fingertippen in die Top 5 einsortieren. So kann der Hörtest auch direkt starten.

Die Orientierung innerhalb der App ist sehr intuitiv und ermöglicht das schnelle Abspeichern der Lieblingsradiosender in einer Favoritenliste (s.roter Pfeil).

Stimmungsvoll

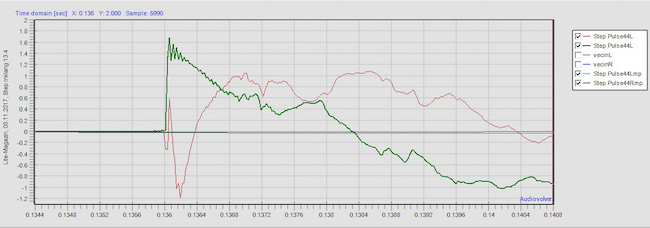

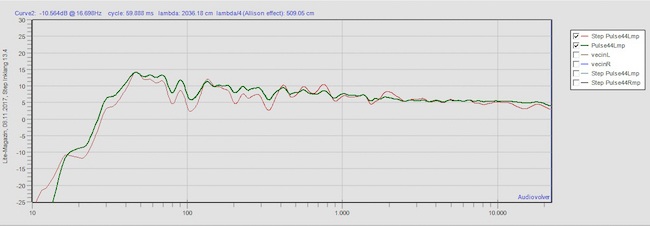

Den Klang des DAB 600 IR stellen wir zunächst natürlich mit der Radiofunktion auf die Probe. Der Empfang ist störungsfrei und sauber und falls es per UKW doch mal problematisch wird, greift man eben auf das Internetradio zurück. Rauschen oder sonstige Nebengeräusche gibt es hier ebenso wenig wie bei der Empfangsart DAB+, so dass keine Wünsche offen bleiben. Auch klanglich hat das kompakte DAB 600 IR trotz seiner geringen Ausmaße einiges zu bieten. Immer vorausgesetzt, man überstrapaziert die gegebenen Möglichkeiten nicht – die vielzitierte Zimmerlautstärke ist hier ein sehr guter Orientierungspunkt. Radios sind nun mal eher auf kleinere Räume und für die „Nebenbei-Beschallung“ während anderer Tätigkeiten ausgelegt. Wer feinsten High-End-Klang hören möchte, muss sich preislich halt ein bisschen großzügiger orientieren – obwohl man bei Xoro mit dem zusätzlichen Line-Ausgang ja durchaus mitgedacht hat. Bei moderatem Pegel kann man aber auch gut darauf verzichten, denn hier zeigt sich das DAB 600 IR sehr ausgewogen und punktet mit einer sauberen Stimmenwiedergabe – ein fürs Radioprogramm bekanntlich nicht unerhebliches Kriterium.

Für sicheren Stand sorgen die vier im Gehäuseboden verschraubten Füße des DAB 600 IR.

Musikalisch ist das Stereo-System ob der geringen Grundfläche selbstredend eingeschränkt, liefert aber im Rahmen seiner Möglichkeiten ein durchaus sauberes und geordnetes Klangbild. Sogar der Tiefton ist kein Grund zur Enttäuschung, sondern kommt knackig und dynamisch zur Geltung. Je nach bevorzugtem Genre zahlen sich hier auch Experimente mit dem Equalizer des DAB 600 IR aus. Per Knopfdruck kann eines der diversen Presets gewählt werden, die beispielsweise auf Rock oder Klassik ausgerichtet sind. Besonders sinnvoll ist dieser Einsatz beim Abspielen entsprechend spezialisierter Radiosender oder aber für das Hören selbst angelegter Playlists. Diese werden in der Regel bevorzugt per App angewählt und entweder direkt vom Smartphone oder auch vom NAS-Laufwerk zugespielt. Das funktioniert ebenso gut und einfach wie bei den Radiofunktionen. Ab und zu erfordert das Streaming zwar ein kurzes Buffern, länger als zwei bis drei Sekunden müssen wir uns jedoch nicht gedulden. Wer selbst das nicht für akzeptabel hält, darf natürlich gerne die kabelgebundene Option über den Aux-Eingang nutzen und sein Smartphone oder Laptop etc. über dessen Kopfhörerausgang ans DAB 600 IR koppeln – was der Akku des Mobilgeräts sicherlich auch dankbar zur Kenntnis nehmen wird …

Dank vielseitigem Funktionsumfang inklusive Wecker und seinem edlen Design ist das DAB 600 IR auch im Schlafzimmer gut aufgehoben.

Fazit

Das Internetradio DAB 600 IR von Xoro kann sich nicht nur sehen lassen, es punktet zusätzlich zum gelungenen Design mit tollem Klang, vielseitiger Ausstattung und hohem Bedienkomfort. Dank der Steuerungsmöglichkeit per App lässt sich das kompakte Stereosystem ganz bequem via Smartphone oder Tablet mit Musik von bis zu 27.000 Radiosendern oder aus der eigenen Mediathek versorgen – der WLAN-Fähigkeit sei Dank sogar von im Netzwerk eingebundenen NAS-Laufwerken. Das Farb-Display liefert jederzeit einen guten Überblick über den aktuellen Stand der Dinge und mit seinem zusätzlichen Line-Out-Anschluss für einen zusätzlichen Lautsprecher ist das DAB 600 IR sogar ein Kandidat für die Beschallung von Partys.

Test & Text: Martin Sowa

Fotos: www.lite-magazin.de

Klasse: Einstiegsklasse

Preis-/Leistung: sehr gut

Technische Daten

| Modell: | Xoro DAB 600 IR |

|---|---|

| Produktkategorie: | Internetradio |

| Preis: | 99,00 Euro (UVP) |

| Ausführungen: | Holzoptik/grau |

| Vertrieb: | MAS Elektronik AG, Buxtehude Tel.: 04161 / 80 02 40 www.xoro.de |

| Abmessungen (HBT): | 310 x 124,5 x 116 mm |

| Gewicht: | 1,58 kg |

| Anschlüsse: | - USB - AUX IN - Line-Out ( 3,5-mm-Klinke) |

| Radioempfang: | - Internetradio - DAB+ - UKW |

| Quellen | - Internetradio - DAB+ - UKW - Netzwerkstreaming |

| Lieferumfang: | - Xoro DAB 600 IR - Fernbedienung - Netzteil - Bedienungsanleitung |

| Besonderheiten: | - Steuerung per App - LCD-Display (2,8 Zoll) - WLAN-Streaming - Internet-Radio - DAB+ - AUX-Eingang - Alarmfunktion - Einschlaftimer |

| Benotung: | |

| Klang (60%): | 1,2 |

| Praxis (20%): | 1,1 |

| Ausstattung (20%): | 1,0 |

| Gesamtnote: | 1,1 |

| Klasse: | Einstiegsklasse |

| Preis-/Leistung | sehr gut |

Der Beitrag Xoro DAB 600 IR – Vielseitiges Internetradio mit hohem Bedienkomfort erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.