Ein hübsches Design im eleganten weißen Gehäuse und einen erstklassigen Bedienkomfort, exakt das bietet der neue Full-HD-Präsentations-Beamer von ViewSonic. Obendrein verspricht der Hersteller eine breite Farbpalette, 15.000 Lampenstunden, eine intuitive Bedienung und brillante Bildprojektionen in nahezu jeder Umgebung. Ideale Voraussetzungen für den Einsatz als Heimkino-Beamer im Wohnzimmer! Wir haben den auch preislich attraktiven ViewSonic PG705HD auf den Testparcours geschickt.

Der ViewSonic PG705HD lässt sich unauffällig in Wohnzimmer und Büro installieren. Dank der handlichen Fernbedienung gelingt die Navigation im On-Screen-Menü bequem vom Sofa aus.

Foto: Michael B. Rehders

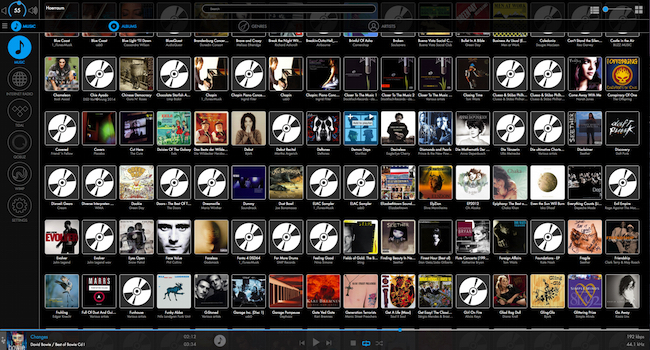

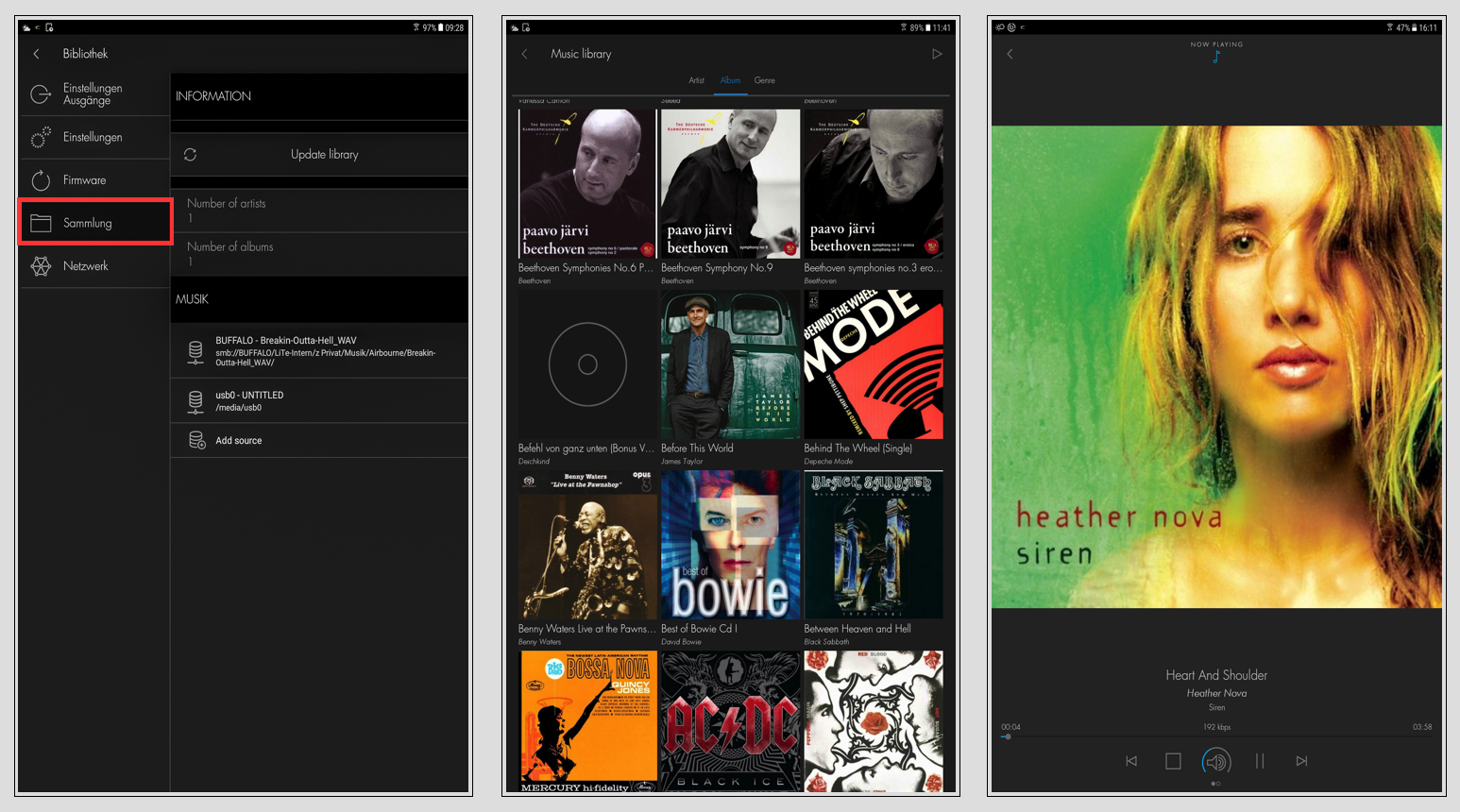

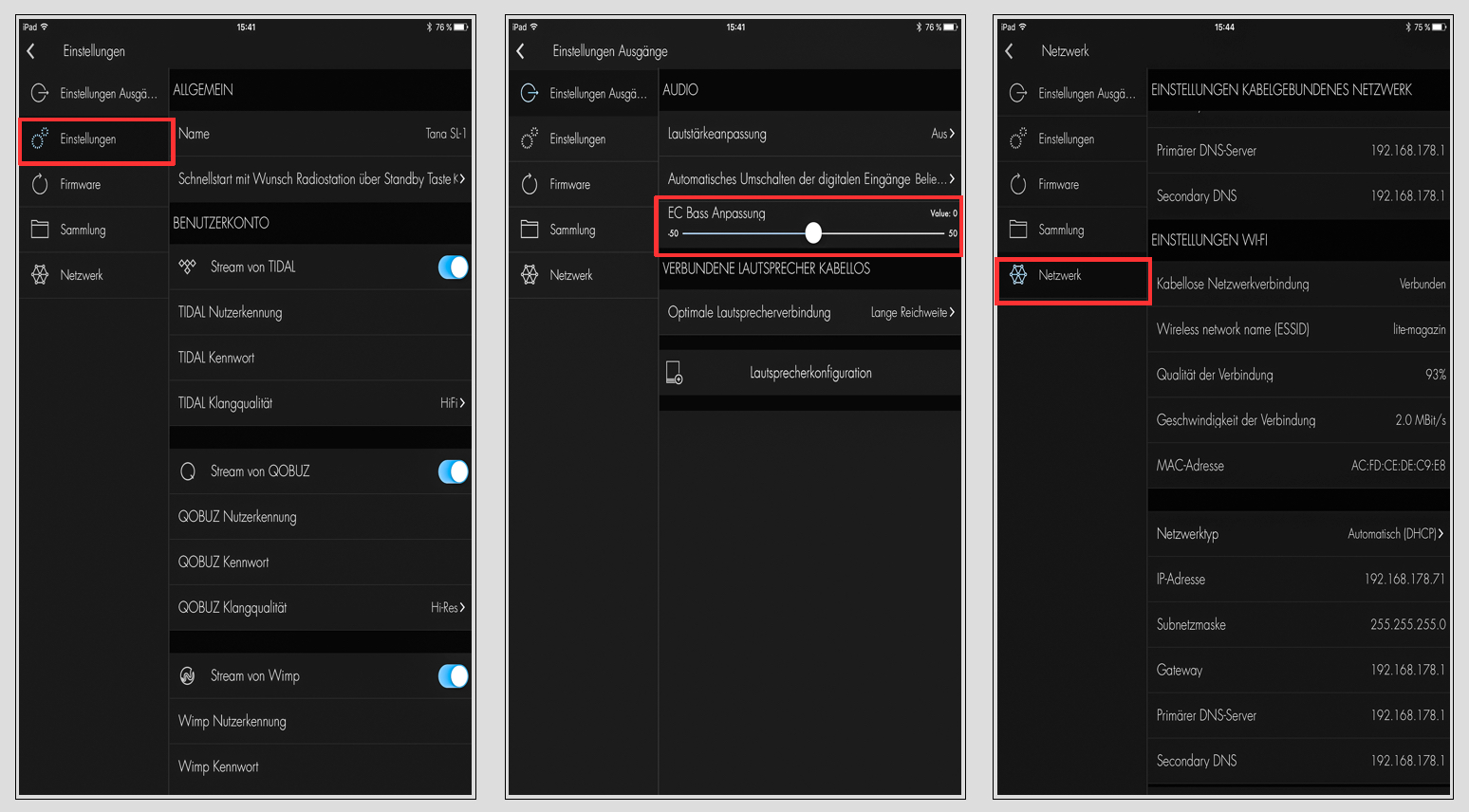

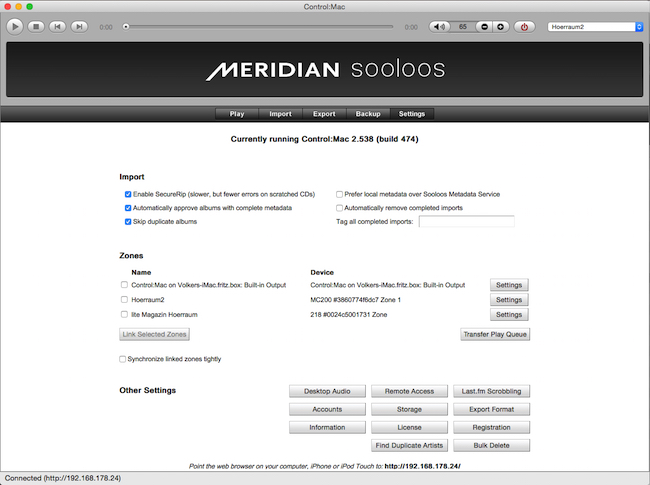

Wer einen hellen Business-Projektor für den Einsatz im Wohnzimmer oder Büro sucht, der weit unter 1000 Euro kosten soll, weil das Budget nicht mehr hergibt, sieht sich einer schier überwältigenden, zugleich aber auch ziemlich unübersichtlichen Menge an Projektoren gegenüber. Die Auswahl schrumpft allerdings erheblich, sobald die Auswahlkriterien vergrößert werden. Soll der Projektor zum Beispiel Full-HD-Auflösung liefern, netzwerkfähig sein und zwecks Flexibilität auch einen brauchbaren optischen Zoom bieten, wird die Auswahl schnell kleiner. Wer überdies aktuelle Blockbuster projizieren möchte, auf ein geringes Betriebsgeräusch und ein unauffälliges und dennoch gefälliges Design großen Wert legt, der muss schon sehr genau hinschauen, um ein passendes Modell aus den zahlreichen Angeboten herauszufiltern. Genau hier kommt jetzt der ViewSonic PG705HD ins Spiel.

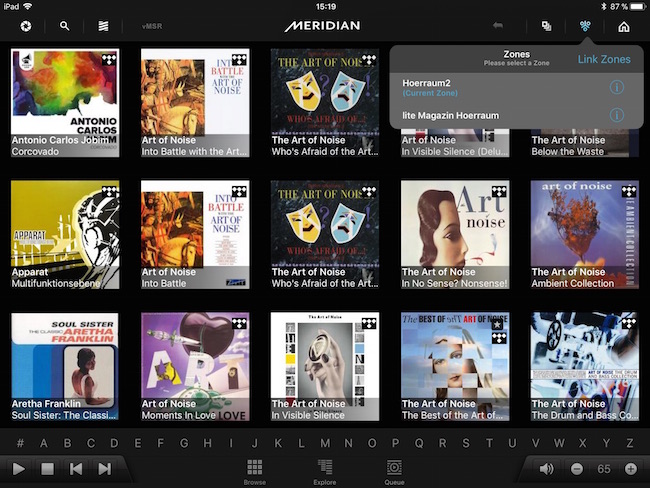

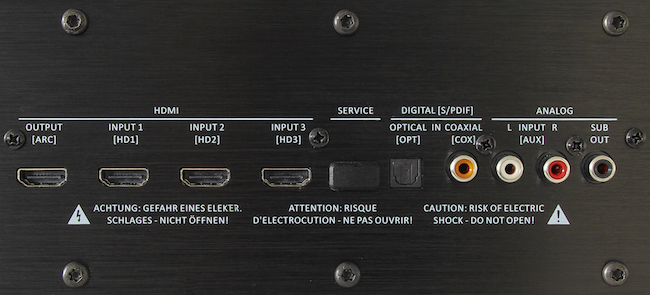

Sämtliche Anschlussterminals befinden sich auf der Geräterückseite. VGA- und zwei HDMI-Eingänge lassen gleich mehrere Nutzer ihre Notebooks oder Smartphones ganz einfach direkt mit dem Projektor verbinden. Zuhause können alternativ gleichzeitig ein Blu-ray-Spieler, ein Mediaplayer oder ein SAT-Receiver via HDMI angeschlossen werden, um hochaufgelöste Spielfilme und Serien auf die Großbildwand zu projizieren. Über den großen runden Knopf auf dem Gehäuse kann der Projektor bequem ein/ausgeschaltet werden, sollte die Fernbedienung mal nicht zur Hand sein.

Foto: Michael B. Rehders

Flexibel und schnell installiert

ViewSonic macht es den stolzen Besitzern eines PG705HD denkbar einfach, diesen Full-HD-Projektor in Betrieb zu nehmen. Zunächst wird der Beamer an die Steckdose angeschlossen und mit Netzstrom versorgt, anschließend wird er mit einem Zuspieler verbunden. Egal ob DVD- oder Blu-ray-Player, SAT-Receiver, DVB-T2-Box, Amazon Fire-TV-Stick, Notebook oder Smartphone – der ViewSonic erkennt jedes Eingangssignal automatisch. Dank optischem 1,2-Fach-Zoom wird die finale Bildausrichtung auf die Leinwand erleichtert. Obendrein kann die Aufstellungsentfernung variabel gestaltet werden. Der PG705HD kann beispielsweise in einem Abstand von 2,54 bis 3,52 Metern von der Leinwand entfernt platziert werden, um ein zwei Meter breites Bild darzustellen. Ideale Voraussetzungen für den schnellen Aufbau im Wohnzimmer oder auf der Terrasse (Stichwort: Fußball-WM 2018).

Das Betriebsgeräusch meines Testgastes ist mit 29 Dezibel im Eco-Modus als leise zu bezeichnen. Im hohen Lampenmodus wird die 30-dB-Grenze zwar überschritten, sobald aber Filme, Serien und Präsentationen mit Ton vorgeführt werden, empfinde ich die Lautstärke des Beamers aber durchaus noch als angenehm. Im Super-Eco-Modus wird die Bildprojektion auf 70 Prozent gedimmt, wenn selbst nach 20 Minuten kein Eingangssignal anliegt. Unter anderem durch diesen Vorgang soll die Lampenlebensdauer im Durchschnitt auf 15.000 Stunden verlängert werden.

Eine Besonderheit sind die acht Steuercodes in der Fernbedienung. Kommen beispielsweise auf einer Messe oder in einem Bürokomplex mehrere PG705HD gleichzeitig zum Einsatz, treten üblicherweise Probleme mit der Fernbedienung auf, da alle installierten Projektoren in aller Regel auf jeden Signalgeber reagieren. Ein Handicap, das die Installation und den Betrieb erheblich erschwert. Nicht so beim ViewSonic PH705HD. Jeder Fernbedienung lässt sich hier ein eigener Code zuweisen, so können mehrere baugleiche Projektoren gleichzeitig angesteuert, konfiguriert und mit unterschiedlichen Signalen betrieben werden. Ein für mein Empfinden durchaus praktisches Feature da sowohl die Installation mit Kalibrierung als auch die Zuspielung von individuellem Content präzise für jeden einzelnen PG705HD erfolgen kann. Wer schon mal mehrere Displays auf einer Messe in drei Metern Höhe installiert hat, wird dieses Feature zweifelsfrei zu schätzen wissen.

Optional bietet ViewSonic gegen Aufpreis den ViewSync3. Dabei handelt es sich um einen Wireless Presentation Gateway inklusive zwei USB-Dongles. Mit ihm können Multimediainhalte kabellos an bis zu zwei Projektoren geliefert werden. Mittels dazugehöriger Moderations-Software lassen sich so bis zu 50 (!) Zuspieler verbinden. Anhand einer Vorschau wird dann bestimmt, welche Inhalte von welchem PC, Notebook, Smartphone oder Tablet gerade projiziert werden sollen. Mehr Innovation geht kaum noch!

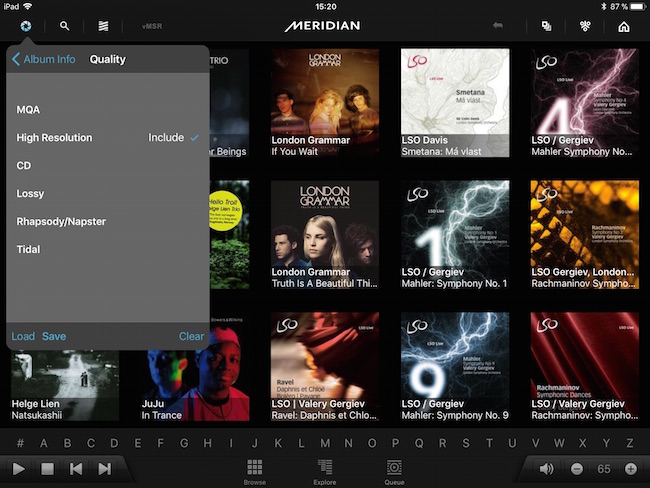

Der Handsender ist angenehm klein und übersichtlich strukturiert. Acht integrierte Steuercodes erlauben dem Nutzer bis zu acht Projektoren individuell mit einem Signalgeber zu steuern.

Foto: Michael B. Rehders

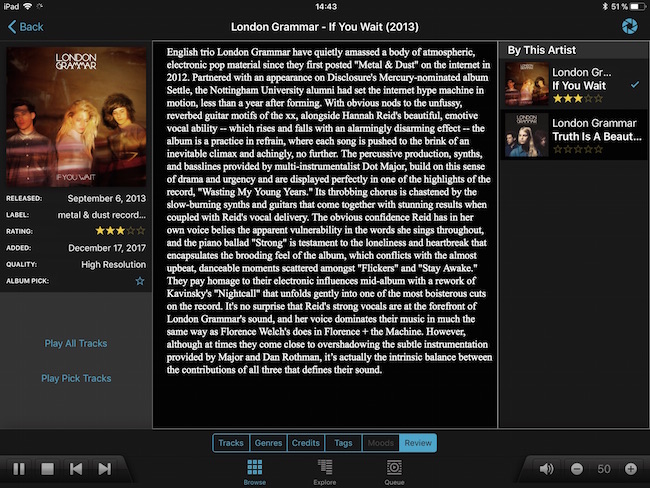

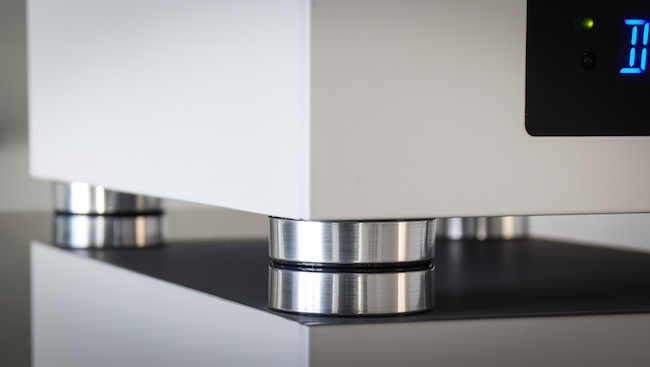

Bildgröße und Schärfe lassen sich präzise einstellen. Die Regler für Zoom und Fokus sind ins Gehäuse eingelassen, damit die Einstellungen nicht versehentlich verstellt werden.

Foto: Michael B. Rehders

Integrierte Stromquelle

Wer auf teure und störanfällige lange HDMI-Kabelverbindungen verzichten und seine Bildsignale stattdessen kabellos via Funk an den Beamer streamen möchte, der kann seinen Projektor beispielsweise um das von uns getestete Oehlbach Falcon HD-Set erweitern. Damit können dem Projektor jegliche HDMI-Bildsignale (bis zu Full-HD-Auflösung) sogar aus dem Nebenraum schnurlos und störungsfrei zugeführt werden. Das Beste daran: auf Empfängerseite ist kein weiterer Stromanschluss erforderlich, da der ViewSonic die Stromversorgung des Falcon HD übernimmt. Diesbezüglich steht ein USB-Stromausgang (5 V / 1,5 A) zur Verfügung, der sich ebenfalls auf der Rückseite des Beamers befindet. Für jegliche temporäre Installation auf Messen und Events bedeutet das eine erhöhte Flexibilität. Selbstverständlich können auch die Dongles (Empfänger) des ViewSync3 über diesen Port mit Strom versorgt werden.

Das On-Screen-Menü ist leicht verständlich aufgebaut. Verschiedene Symbole und die eindeutige Beschriftung ermöglichen eine sichere Navigation durch die verschiedenen Menüs. Rudimentäre Einstellungen wie Helligkeit und Kontrast sind ebenso vorhanden, wie tiefergehende Features für Experten zur Farbeinstellung.

Foto: Michael B. Rehders

Hohe Helligkeit für fünf Meter breite Bildwände

Wie üblich geht es vor dem Praxistest noch in unser Messlabor. Wie alle anderen Projektoren in unseren Tests, die wir zur besseren Vergleichbarkeit durchgemessen haben, muss sich hier nun auch der ViewSonic PG705HD objektiv behaupten. Der Business-Charakter tritt in der Werkseinstellung eindeutig hervor: Der PG705HD startet im Bildmodus „Präsentation“ und feuert 2300 Lumen auf unsere Testleinwand. Das reicht tatsächlich aus, um Bildbreiten bis 5,30 Meter strahlend hell auszuleuchten. Sollte Restlicht im Raum sein, sind immer noch Bildbreiten oberhalb von 2,50 Meter problemlos zu realisieren. Die Farbtemperatur beträgt rund 7500 Kelvin. Das kommt vielen Nutzern durchaus entgegen, da dies dem natürlichen Sehempfinden im deutschsprachigen Bereich entspricht. Der native On/Off-Kontrast von rund 1000:1 ist preisklassenüblich. Besonders gut fällt der ANSI-Kontrast mit 452:1 aus, der in dedizierten Heimkinoräumen herausragend plastische Ergebnisse bei Mischlichtszenen ermöglicht.

Dank Color Management System können Primär- und Sekundärfarben sogar weitgehend korrigiert werden. Wie bei fast allen hellen Präsentations-Projektoren üblich, ist das grüne Farbspektrum des PG705HD ein wenig begrenzt, sattes Grün erscheint hier eher wie Limonengrün. Ist keine direkte Referenz im Bild, fällt dies im Filmbetrieb aber nicht auf.

Nach der Kalibrierung auf Rec.709-Standard erzielt der ViewSonic weiterhin beachtenswerte 1080 Lumen (D65). Mehr als genug für Bildwandbreiten von bis zu 3,60 Metern. Die Farbtemperatur liegt mit rund 6400 Kelvin im Sollbereich. Blockbuster, Games und TV-Serien sind somit nahezu exakt so zu sehen, wie es sich die Filmemacher vorgestellt haben. Der Kontrast reduziert sich ob der Kalibrierung auf 462:1 (On/Off) und 297:1 (ANSI).

Während das Farbmanagement für Rot, Blau, Gelb und weitgehend auch Cyan exzellente Anpassungen ermöglicht, ist eine Farbtemperatureinstellung mittels RGB-Gain/Offsetregler nicht möglich, da die RGB-Parameter bei YUV-Zuspielung ausgegraut sind. Hier wäre es wünschenswert, wenn ViewSonic mit einem Update demnächst Abhilfe schaffen könnte. Wirklich problematisch ist dieser Umstand zunächst jedoch nicht, da der PG705HD den Sollwerten mit seinen rudimentären „Farbtemperatur“-Preset schon recht nahe kommt. Da jede UHP-Lampe im Laufe der Zeit aber an Lichtleistung einbüßt und sich ihr Farbspektrum unter Umständen leicht verändert, wäre es vorteilhaft, wenn dieses Feature aktiviert würde, um auch nach mehreren hundert Stunden eine präzise Korrektur zu ermöglichen.

Darüber hinaus zeigt sich die gleichmäßige Ausleuchtung (Uniformity) als ausserordentlich beeindruckend. Nennenswert sichtbare Helligkeitsunterschiede von der Bildmitte zum Seitenrand sind nicht festzustellen, wofür es gleich ein paar dicke Extrapunkte für unser Testgerät gibt.

Unser Testbild offenbart die hervorragende Schärfe des PG705HD eindrucksvoll. Oben links ist ein Schachbrett in Full-HD-Pixelauflösung zu sehen. Die schwarzen und weißen Felder sind sauber voneinander getrennt, vollständig vorhanden und mit bloßem Auge bestens differenziert erkennbar.

Foto: Michael B. Rehders

Brillante Farben mit wenigen Handgriffen

An dieser Stelle zeige ich auf, wie Sie auch ganz ohne Messequipment eine ordentliche Farbendarstellung realisieren: Der ViewSonic PG705HD lässt sich mit nur wenigen Handgriffen so einstellen, dass sich Kontrast und Farbreproduktion auf Idealmaß bringen lassen. Während der Einstellung kann der Projektor im Bildmodus „Präsentation“ verbleiben.

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Bildmodus: „Präsentation“

– Farbtemperatur: „Warm“

– Erweitert => Gamma: „G3“ und Brilliantcolor auf „3“.

– Fertig!

Im Menüpunkt „Erweitert“ werden Gamma „G3“ und Brilliantcolor „3“ eingestellt. Darüber hinaus wird die Farbtemperatur auf „Warm“ gewechselt, schon sind subjektiv natürliche Farben und ein perfekter Gammaverlauf vorhanden.

Foto: Michael B. Rehders

Brillante Farben und perfekte Schärfe

Setzt man einen Projektor für Präsentationen ein, sollte das vorrangigste Ziel sein, dass Texte klar und deutlich lesbar sind. Eine Voraussetzung, die für meinen Testgast keine Schwierigkeit darstellt. Schriften und Grafiken werden in Full-HD-Auflösung pixelgenau abgebildet und Farben weitgehend originalgetreu projiziert. Davon profitiert in gleichem Maße dann auch der Heimkinofreund, was sich bei der Zuspielung der ersten Testbilder schnell herausstellen soll. Der rote Doppeldecker und die orangen Türen der U-Bahn werden exakt so dargestellt wie im Original. Der graue Asphalt erscheint unverfärbt. In diesem Zusammenhang: Dinge wie Shading (leichte Verfärbungen im Bild) werden von Chip-DLP-Projektoren wie dem PG705HD ebenso wenig erzeugt wie unschöne Konvergenzfehler. So erscheinen Schriften klar abgegrenzt und kleinste (im Bild vorhandene) Elemente für den Betrachter bestens differenziert.

Positiv auffällig ist überdies, dass die Bildübertragung vollkommen störungsfrei gelingt, was unter anderem den fest in den Anschlussbuchsen sitzenden Kabelverbindungen zu verdanken ist.

Meine Originalaufnahme von Hamburg wird in brillanter Farbdarstellung und perfekter Schärfe auf die drei Meter breite Leinwand projiziert. Der Schriftzug „STADTRUNDFAHRT“ wird vollständig dargestellt (kleines Foto).

Foto: Michael B. Rehders

Fensterblick in die Dritte Dimension

Bevor es mit „Star Wars: Die letzten Jedi“ ins Kino geht, projiziere ich noch einmal Episode 7 in 2D über den PG705HD von Blu-ray auf meine Leinwand. Schon das Lucasfilm-Logo erscheint farbenfroh und satt. Die gelbe Laufschrift erscheint in voller Pracht auf dem Screen und ist klar vom Sternenhimmel abgegrenzt. Lediglich ein minimales Ruckeln ist wahrnehmbar, was in dieser Preisklasse allerdings durchaus üblich ist, da die Zwischenbildberechnung nur selten zum Ausstattungspaket gehört. Als tatsächlich störend empfinde ich das Miniruckeln allerdings nicht. Der Filmlook wird gut aufrechterhalten, Sterne erstrahlen punktuell und hell. Der Weltraum selbst zeigt sich nicht ganz so tiefschwarz wie ich es von anderen Projektoren in diesem Preissegment gewohnt bin. Angenehm überrascht bin ich vom kaum wahrnehmbaren Regenbogen-Effekt. Farbige Blitzer an kontrastreichen Kanten fallen selbst mir kaum störend auf. In dieser Beziehung sehe ich den PG705HD sogar deutlich vor einigen Projektoren, die deutlich teurer sind.

Als die Raumschiffe der Ersten Ordnung dann auf dem Planeten landen (Kapitel 4), werden die roten Laser im Feuergefecht absolut brillant und intensiv dargestellt. Fast schon bedrohlich glühen sie in der Dunkelheit. Kylo Rens Maske zeichnet sich klar vom Hintergrund ab, Metallapplikationen werden vorzüglich herausgearbeitet. Jetzt kommt der gute ANSI-Kontrast des ViewSonic in unserem dedizierten Testkino voll zur Geltung.

Das war schonmal beeindruckend. Nun aber lege ich die 3D-Version des selben Films ein. Ja, der ViewSonic PG705HD ist in der Lage auch 3D-Filme wiederzugeben – und damit legt das Filmvergnügen noch einmal mächtig zu. Mittels einer handelsüblichen 3D-Brille – eine Brille gehört nicht zum Lieferumfang des ViewSonic, kann aber für wenige Euro zugekauft werden – wird mir nun ein flimmerfreies Bild kredenzt. Das ist unter anderem der 144-Hz-Technik zu verdanken, die auch als Triple-Flash bezeichnet wird. Als der Sternenzerstörer langsam aus der Leinwand Richtung Auditorium fliegt, schwebt er für wenige Sekunden vollständig im Kinoraum. Das ist beeindruckend, jedes noch so kleine Teil seiner Aufbauten ist zu erkennen. Als Rey mit dem Millennium Falcon anschließend vor den Raumschiffen der Ersten Ordnung flüchtet, zieht sich eine großartige Bildtiefe auf. Jetzt kann ich durch das Fenster des Falcon bis tief ins All schauen. Das ist der pure Wahnsinn, das macht Spaß. So muss Heimkino sein.

Kurz vor Testende will ich noch etwas über die Tonwiedergabe des ViewSonics erfahren. Immerhin soll sein Lautsprecher satte 10 Watt an Leistung liefern. Positiv überrascht bin ich schon mal vorab, weil Dolby Digital und DTS vom Projektor dekodiert werden sollen. Höhen klingen klar und deutlich, Mitten tönen ausgewogen. Männliche und weibliche Stimmen sind gut zu verstehen. Für eine provisorische Wiedergabe taugt der eingebaute Schallwandler also allemal. Tiefbass ist von einem Projektor verständlicherweise nicht zu erwarten. Wer druckvolle Basswellen in seinem Heimkino erleben möchte, der sollte zu einem ausgewachsenen 5.1-Heimkino-Wohnzimmerset wie beispielsweise dem von uns bereits getesteten Quadral-Set der Phase-Serie greifen.

Der ViewSonic PG705HD erscheint in seinem weißen Finish edel. Er lässt sich unauffällig unter der Zimmerdecke im hell eingerichteten Wohnzimmer integrieren.

Foto: Michael B. Rehders

Fazit

Der ViewSonic Full-HD-Projektor PG705HD ist die ideale Lösung für Heimkino-Einsteiger, die ihrem Hobby im Wohnzimmer nachgehen. Sein elegantes Design ist benutzerfreundlich, die Bedienung intuitiv. Mit nur wenigen Änderungen im On-Screen-Menü lässt sich eine natürliche Farbwiedergabe realisieren. Die hohe Lichtausbeute ermöglicht strahlend helle Bilder auf Leinwandbreiten jenseits von fünf Metern oder bei zunehmendem Restlicht im Raum auf entsprechend kleineren Bildbreiten. Dank hervorragender Schärfe lässt sich der PG705HD aber auch sehr gut als Präsentationsbeamer nutzen. In Summe ist der ViewSonic PG705HD ein flexibler Projektor mit stattlicher Ausstattung und sinnvollem Zubehör zum attraktiven Preis, der sich bevorzugt für den Einsatz im Wohnzimmer und/oder Büro empfiehlt.

Test & Text: Roman Maier

Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder

Klasse: Mittelklasse

Preis-/Leistung: sehr gut

Technische Daten

| Modell: | ViewSonic PG705HD |

|---|---|

| Produktkategorie: | Projektor (Full HD) |

| Preis: | 799,00 Euro |

| Garantie: | 3 Jahre (Projektor) 2 Jahre (Lampe) |

| Ausführungen: | - weiß |

| Vertrieb: | ViewSonic Technology, Dorsten Tel.: 02362 9544 805 www.viewsoniceurope.de |

| Abmessungen (HBT): | 332 x 261 x 135 mm |

| Gewicht: | 3,6 Kg |

| Technik: | 1-Chip DLP |

| Helligkeit: | 1080 Lumen (nach Kalibrierung) |

| Kontrast (On/Off): | 462:1 (nach Kalibrierung) |

| Schwarzwert: | 2,33 Lumen (nach Kalibrierung) |

| Bildauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |

| Lens-Shift: | nein |

| 3D-Wiedergabe: | ja (144 Hz) |

| 3D-Transmitter | im Lieferumfang enthalten |

| 3D-Brille: | optional erhältlich |

| Eingänge | 1x Computer in (D-sub 15pin) (nutzbar über "Component") 2x HDMI (HDMI 1.4 / HDCP 1.4) 1x Composite Video in (RCA) 1x S-Video 1x Audio in (Mini Jack) 1x Audio out (Mini Jack) 2x Lautsprecher 1 Watt 1x USB-Typ A (Stromversorgung 5V/1,5A) 1x USB-Mini Typ B 1x RS232 1x RJ45 |

| Lieferumfang: | - ViewSonic PG705HD - Fernbedienung - Batterien - VGA-Kabel - Netzkabel |

| Besonders: | + Sehr gute Schärfe + 1,2-facher Zoom + 8 Fernbedienungs-Codes für 8 Projektoren + Drahtlose Gruppenpräsentation ViewSync3 (optional) + 3D mit 144 Hz (Triple Flash) |

| Benotung: | |

| Bildqualität (50%): | 1,1 |

| Praxis (25%): | 1,0 |

| Ausstattung (25%): | 1,0 |

| Gesamtnote: | 1,1 |

| Klasse: | Mittelklasse |

| Preis-/Leistung | sehr gut |

Der Beitrag ViewSonic PG705HD – Full-HD-Projektor für Heimkino-Einsteiger erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.