FiiO setzt mit seinem Q5 auf Flexibilität und Vielseitigkeit. Der exklusiv verarbeitete Kopfhörerverstärker/DAC wandelt HiRes-Dateien bis 384 kHz und DSD256, ist mit einem Monster-Akku ausgestattet und soll nahezu jedes Smartphone, Tablet und Laptop auf ein neues Klangniveau heben. Gemessen an Ausstattung und Performance ein echter Preis-/Leistungshammer. Mal sehen, wie sich der FiiO bedienen lässt, wie er klingt und ob man für 419 Euro tatsächlich einen mobilen Highender erwarten darf.

Edel, kompakt, flexibel und ausstattungsstark. So präsentiert sich der FiiO Q im Test.

Für was benötige ich eigentlich einen zusätzlichen Kopfhörerverstärker, wenn ich Musik von meinem Smartphone höre? Diese Frage drängt sich förmlich auf, schließlich ist die Grundfunktionalität in der Audiowiedergabe via iPhone und Co. ja auch ohne einen zusätzlichen Headphone-Amp gegeben. Ich kann meine auf dem Handy abgelegten Playlists problemlos ohne einen externen Verstärker wiedergeben – so wird es in den allermeisten Fällen auch gemacht. Wer allerdings auch unterwegs großen Wert auf eine anspruchsvolle Klangqualität legt, hat sicher bereits festgestellt, dass die Klanggüte via Handy oder Tablet qualitativ mitunter sehr weit von dem entfernt ist, was man von der heimischen HiFi-Anlage gewohnt ist. Der Kauf eines besseren Kopfhörers kann helfen, wird den Sound allein aber nicht auf das gewünschte Niveau heben. Der Schwachpunkt der Wiedergabekette ist nämlich nicht der Kopfhörer, sondern die in den allermeisten Smart-Devices eingesetzte Audiosektion. Sie ist (bis auf wenige Ausnahmen, wie dem LG V30) von meist unterdurchschnittlicher Qualität und nicht auf die anspruchsvolle Musikreproduktion ausgelegt. Wein Wunder, das Smartphone ist als Allrounder, nicht aber als HiFi-Spezialist gedacht. Obendrein werden auf dem Handy abgelegte Audiosignale zumeist „unterverstärkt“ an den Kopfhörer ausgegeben, da kann dann selbst das beste Headphone der Welt sein Potential nicht abrufen. Hier kommt dann der Kopfhörerverstärker ins Spiel, schließlich bedarf guter Sound – das kennen wir von jedem stationären HiFi-System – zwingend einer adäquaten Verstärkung. Der FiiO Q5 verspricht genau das, will aber auch noch durch ein paar weitere Features punkten.

Flexibel und zukunftssicher

Ergo: Wer auch unterwegs nicht auf besten Sound verzichten möchte, benötigt einen entsprechenden Kopfhörerverstärker. Mit dem Kopfhörer-Boom setzt sich diese Erkenntnis auch ausserhalb der HiRes-Community durch, schließlich ist der Klangunterschied selbst bei der Wiedergabe klassischer MP3-Dateien schnell festzustellen. Inzwischen sieht man mehr und mehr junge Leute, die ihren Handy-Sound über entsprechende Verstärker und Wandler aufpimpen. Entsprechende Geräte gibt es übrigens in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Ausstattungsvarianten. Einer der aktuell vielversprechendsten mobilen Kopfhörerverstärker kommt aus dem Hause FiiO und trägt die Bezeichnung Q5. Ein kompaktes Gerätchen, dass mit seinen 12,3 Zentimetern Länge bei 64 und 18 Millimetern Breite und Höhe in etwa der Grundfläche eines iPhone 5s entspricht. Hält man den mit rund 195 Gramm vergleichsweise leichten Q5 in Händen, fällt unweigerlich die exzellent verarbeitete Alubehausung des mobilen Audiospezialisten auf. Die gebürstete, sehr griffige Alu-Oberfläche schaut nicht nur edel aus, sie fühlt sich auch ausserordentlich hochwertig an. Der FiiO ist tatsächlich ein echter Handschmeichler, dazu trägt auch das rückseitig platzierte Polyurethan-Pad in Lederoptik bei auf dem der Q5 ruht, sobald er auf dem Tisch oder Rack liegt. Gerundete Kanten sorgen dafür, dass mein Testgast sanft in die Tasche gleitet ohne das Innenfutter der Jacke zu ruinieren. Diesbezüglich habe ich mit einem anderen, deutlich eckigeren Testprodukt meine leidliche Erfahrung machen müssen. Ein weiterer Hinweis dafür, dass man es hier mit einer Marke zu tun hat, die über jede Menge Erfahrung auf dem Gebiet der mobilen Wiedergabe verfügt, ist die Platzierung der Tasten. Bündig in den Seitenwangen des Q5 eingelassen, wird ein versehentliches Betätigen der Knöpfe nahezu ausgeschlossen, ganz nebenbei folgen die metallenen Knöpfchen der reduzierten und zeitlosen Designgebung. Übrigens: der FiiO wurde speziell für das Zusammenspiel mit Apple-Devices wie iPod, iPhone und iPad entwickelten, funktioniert aber selbstverständlich auch mit Smartphones und Zuspielern anderer Marken und Betriebssysteme.

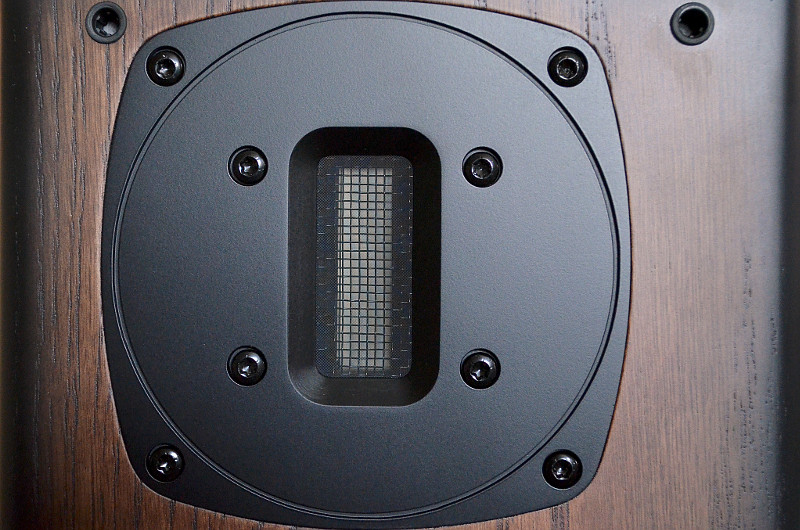

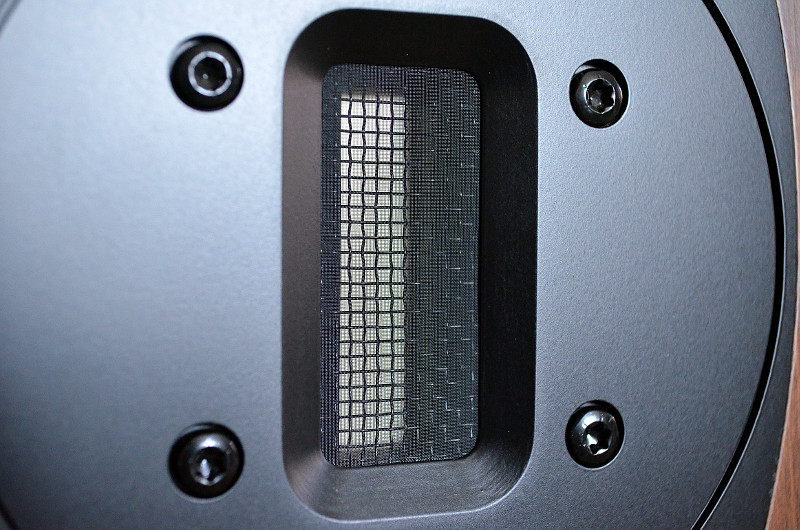

USB-Eingang und Kopfhörerausgänge befinden sich im unteren Teil des Q5. Der illuminierte LED-Streifen signalisiert den aktuellen Betriebsstatus (blau = Bluetooth).

FiiO Q5: Für alle Fälle gewappnet

Meine ausführliche Beäugung fördert dann weitere Einzelheiten zutage: Beispielsweise fällt auf, dass der kompakte Headphone-Amp über gleich zwei verstärkte Kopfhörerausgänge verfügt, einen klassischen 3,5-Millimeter-Port und einen symmetrischen Ausgang in 2,5 Millimeter-Ausführung. Vorbildlich, so lassen sich auch entsprechende Kopfhörer am Q5 betreiben. Eine weitere Besonderheit: Im Auslieferungszustand ist dieser kombinierte Kopfhörer-Verstärker/DAC mit dem Verstärkermodul AM3A bestückt, optional lässt sich dieses vom Nutzer aber auch gegen ein anderes Modell austauschen. Ein Blick auf die gegenüberliegende Seite offenbart dann weitere Einsatzmöglichkeiten: Will man beispielsweise nur den Wandler nutzen, um seinen FiiO als hochwertigen DAC an der heimischen Anlage einzusetzen, finden gewünschte Quellen wie CD-Spieler oder Mediaplayer schnell und unkompliziert Anschluss am kombinierten Koax-/Optical-Digitaleingang. Nach der Verarbeitung im DAC werden die gewandelten Signale ohne weitere Umwege analog über den als LINE-Out gekennzeichneten Port ausgegeben. Eine Art Klangregelung bieten die beiden links davon befindlichen Schieberegler. Mit L/H Gain lässt sich der Wirkungsbereich der Lautstärke variieren, über den nebenan befindlichen Bass ON/OFF wird die Bassintensität justiert. Weiter geht es dann in der linken Seitenwand. Über die hier eingelassenen Knöpfchen startet/pausiert/stoppt man die Wiedergabe, navigiert durch die eigene Playlist bzw. aktiviert/deaktiviert den Bluetooth-Modus. Unterhalb dieses Tasten-Trios findet sich die obligatorische USB-Buchse, über die der Q5 geladen wird. Abgerundet wird der Ausstattungsumfang durch den vergleichsweise massiven Laustärkesteller und den Ein-/Aus-Schalter, die ihre Plätze im oberen Teil der rechten Seitenwange des Kopfhörerverstärkers finden.

Der mächtige Lautstärkeregler sitzt in der rechten Seitenwand des Q5. Direkt darunter befinden sich der Ein-/Ausschalter.

USB oder Bluetooth

Die Inbetriebnahme des Q5 ist tatsächlich selbsterklärend und intuitiv. Zunächst werden Kopfhörer und Quelle (in diesem Fall ein Smartphone via Micro-US)B mit dem FiiO verbunden. Um den Kopfhörerverstärker einzuschalten, genügt ein kurzer Druck auf die entsprechende Taste unterhalb des markanten Lautstärkestellers. Einmal eingeschaltet, leuchtet die Betriebsanzeige nun dauerhaft weiß.

Sie haben keine Lust auf Strippen zwischen Handy und Kopfhörerverstärker? Kein Problem, verbinden Sie beide Geräte doch einfach via Bluetooth. Einfach als hier lässt sich eine kabellose Verbindung kaum herstellen:

1. BT-Taste am Q5 zwei Sekunden gedrückt halten (LED blinkt rot/blau)

2. Q5 aus Liste verfügbarer BT-Partner auswählen

3. Musikwiedergabe starten

Ist Bluetooth als Übertragungsweg aktiviert, lassen sich die wichtigsten Funktionen (Titelskip, Lautstärke, Stop, Pause, Play) über die linksseitig im FiiO integrierten Tasten ausführen, ohne dass das Handy aus der Hosentasche gezogen werden muss. Alternativ können sämtliche Einstellungen aber auch am Smartphone vorgenommen werden – in diesem Fall kann der Q5 in der Jackentasche verbleiben.

Keine Strippen mehr: Quelle und Kopfhörerverstärker lassen sich auch kabellos via Bluetooth betreiben.

Auch stationär einsatzfähig

Nach dem Check des Ausstattungsumfanges ist überdeutlich, dass dieses Gerät viel mehr als der typische handelsübliche Headphone-Amp zu bieten hat. Der Q5 ist hochmodern und gewährt sowohl klassischen sowie symmetrisch aufgebauten Kopfhörer-Modellen wie dem bereits von uns getesteten Pioneer SE-MHR5 Zugang. Über den ebenfalls erwähnten Line-Out, lässt sich der FiiO alternativ aber auch als externer Digital-Audio-Konverter, kurz DAC, an stationären HiFi-Bausteinen betreiben. Das ist viel mehr als ein nettes Gimmick, so kombiniert, nimmt die betagte aber liebgewonnene Stereo-Anlage im Wohnzimmer ab sofort auch Signale digitaler Quellen entgegen. Mehr noch, durch den modernen DAC im Innern des Q5 wird die Anlage im Handumdrehen auch noch hiresfähig. HiRes heisst in diesem Fall: der FiiO ist in der Lage hochaufgelöste Audiofiles in Abtastraten von bis zu 384 Kilohertz bzw. DSD256 entgegenzunehmen, zu verarbeiten und analog auszugeben. Beeindruckende Ausstattungsmerkmale, die in der Preisklasse um 400 Euro normalerweise nicht erwartet werden und die dieses Gerät schon jetzt zu einem echten Geheimtipp machen. Aber das Wichtigste kommt erst noch …

Die Oberseite des FiiO: Neben der Klangregelung (links) finden sich hier der kombinierte Analog-/Digitaleingang sowie der Line-Out. Über diesen Ausgang wird der Q5 bei Bedarf mit der HiFi-Anlage verbunden.

Monster-Akku und Ausstattungsvielfalt

Ein Blick auf das Äussere des Q5 macht klar: das Fachgebiet meines Testprobanden ist ganz eindeutig die mobile Musikwiedergabe. Dafür wurde er in erster Linie geplant und entwickelt. Unterstrichen wird dieser Anspruch durch die integrierte Akkueinheit, die eine durchgängige Wiedergabe von bis zu 10 Stunden verspricht. Selbstverständlich immer in Abhängigkeit vom jeweiligen Betriebsstatus und der gewählten Lautstärke. Wird der integrierte DAC nicht genutzt, erhöht sich die Kondition des integrierten Stromspeichers sogar auf bis zu 20 Stunden. Das reicht locker für die Flugstrecke Frankfurt – Los Angeles! Ebenso beeindruckend wie die Ausstattung ist der Lieferumfang des Q5: Neben des obligatorischen USB-Ladekabels und einer Stofftasche – die den FiiO auf Reisen vor unschönen Kratzern schützt – finden sich ein Micro-USB-Kabel, ein Klinke-/Koax-Adapter, zwei Paar Silikonbänder (mit ihnen werden Smartphone und Q5 miteinander fixiert), ein Lightning-zu-Micro-USB-Kabel und ein Schraubendreher im Umkarton, mit dessen Hilfe sich das Verstärkermodul demontieren lässt.

Alles was man braucht: Das Zubehörpaket des FiiO ist erfreulich umfangreich. Neben Silikonbändern unterschiedlicher Größe gehört auch ein Optical/Koax-Adapter zum Lieferumfang.

Mobile Wiedergabe auf neuem Level

Wie beschrieben, ist der schicke Kopfhörerverstärker innerhalb weniger Augenblicke einsatzbereit. Genau genommen werden tatsächlich nur Kopfhörer und Quelle – in meinem Test wäre das ein iPhone – mit dem FiiO verbunden. Anschließend will ich wissen, was der Q5 tatsächlich so drauf hat. Da keine weiteren Einstellungen oder Justagen vonnöten sind, beginnt mein Check gleich etwas härter mit Airborns „Breakin` Outta Hell“. Ein Titel, von seiner Geschwindigkeit getragen und von Aggression lebend. Zugleich ein Song, der von der ersten Sekunde an nach vorn und sofort ins Blut übergeht. Vermutlich auch kein Futter, das man einem Premium-Headphone-Amp mit HiRes-Qualität vorlegt, doch zunächst möchte ich wissen, wie sich mein Testgast in der Wiedergabe rockiger Sounds in MP3-Auflösung zeigt. Ich freue mich schon und der Effekt stellt sich sogleich ein. Der Sound ist straff und dynamisch, zudem wird mir eine Stimmdarstellung geliefert, die vor Temperament und Kraft nur so strotzt. Rocksounds in voller Montur, mit fast schon dreckigem, ungekünsteltem Sound. Mit brachialen Gitarrenriffs, Speed, Druck und einem Joel O’Keeffe, dessen Stimme über Gitarrenriffs und Bassdrum zu schweben scheint. Gute Gründe die Lautstärke um einen nicht unwesentlichen Faktor zu erhöhen und im Takt mitzuwippen. Ja, so muss das sein, so macht Rock erst so richtig Spaß! Meine Erwartungen werden nicht enttäuscht, im Gegenteil!

Im Anschluss an besagte Session spiele ich den gleichen Titel dann ein weiteres Mal an. Diesmal jedoch in CD-Auflösung, ebenfalls vom iPhone zugespielt. Wie gesagt, die MP3 klang bereits erstaunlich gut. Jetzt aber scheint der Song noch mehr Körper und Volumen zu besitzen. Kaum gestartet, offenbart mir der FiiO ein Plus an Temperament, Tiefe und Impulskraft. Fast so, als öffne sich ein Vorhang, von dem ich wenige Augenblicke zuvor nichtmal wusste, dass er da ist. Genial, was der Q5 aus einer gar nicht mal soviel höheren Sampligrate herausholt!

Der Akku des Q5 lässt sich durch Lösen zweier Schrauben abnehmen. Optional kann der Q5 dann mit einem anderen Akku betrieben werden.

Feiner, dynamischer, mehr Details

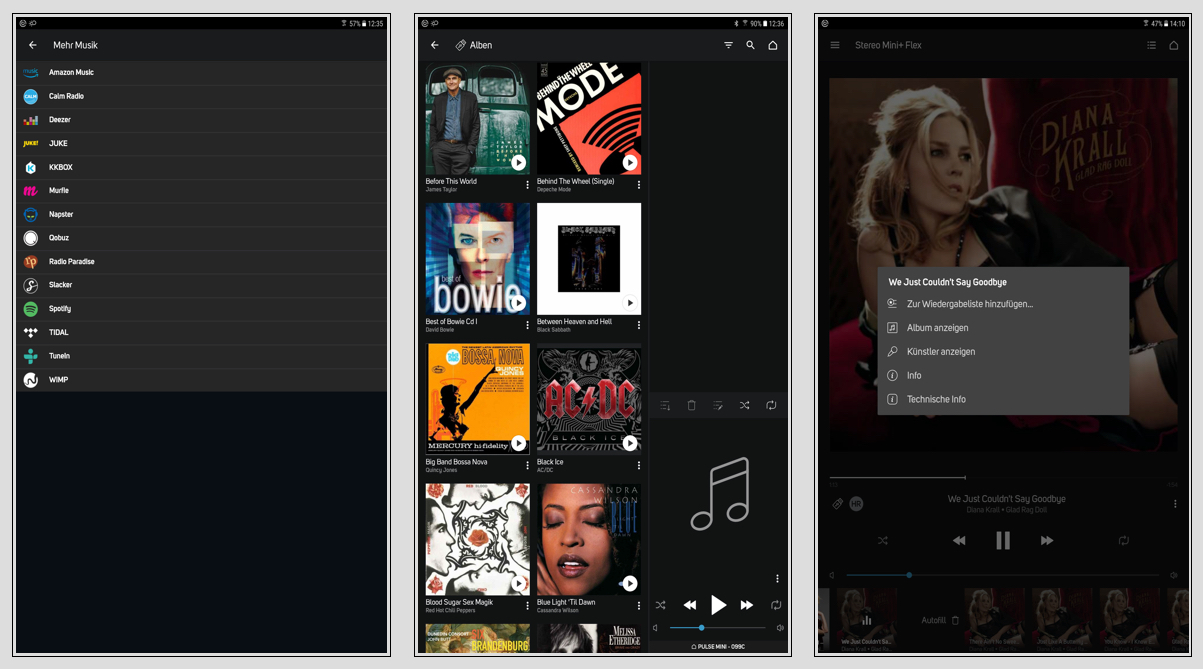

Die Neugier ist geweckt. Die Neugier auf hochauflösendes Musikmaterial, HiRes-Material. In diesem Zusammenhang ein nützlicher Tipp: Um HiRes-Dateien über das iPhone auszugeben, benötigen Sie lediglich einen externen DAC (hier bietet sich der Q5 an) und eine entsprechende App. In unserem Test nutze ich den Onkyo HF-Player, der für rund 10 Euro in den entsprechenden App-Stores zu bekommen ist und mit dem ich bislang sehr gute Erfahrungen sammeln durfte. So konfiguriert, wird das Apple-Handy im Handumdrehen zum HiRes-Player. Den zweiten Teil des Hörtests starte ich dann entsprechend mit einem Song in einer Auflösung von 96 kHz, was wiederum Studioqualität entspricht. Am Mikrofon diesmal: Grace Jones mit „Use Me“.

Was sofort auffällt: der elegante Kopfhörerverstärker spielt ausgewogen und stimmig. Alles klingt eine Nummer akkurater, präziser und sauberer als zuvor. Ganz nebenbei beweist sich auch schnell, dass in höherer Auflösung abgelegte Musikstücke einfach mehr zu bieten haben. Ein Effekt, den man klanglich hier genauso deutlich erkennt, wie visuell, wenn man beispielsweise einen Film zunächst in SD- und kurz darauf in HD-Auflösung erlebt. Kurz gesagt: der Aha-Effekt ist sofort da. So erlebe ich – diesmal in Verbindung mit Ultrasones Edition 5 Unlimited – eine Auflösung, die ich schlichtweg als großartig bezeichnen muss. Durchzugsstarke Grundtöne bestimmen den Rhythmus, Keyboardparts und die unverwechselbare Stimme der jamaikanischen Künstlerin beweisen jede Menge Gespür für das Wesentliche. Das wären u.a. staubfreie Details und eine jederzeit präsente Stimmwiedergabe in allen Nuancen. Ein Klangbild, das durch Leichtfüßigkeit, zugleich aber auch durch Temperament und Durchzug imponiert und Emotionen transportiert. Ich bin absolut beeindruckt, was der preislich absolut fair kalkulierte FiiO hier liefert. Genial! Als ich auf Futter in 192 kHz wechsele legt der Q5 dann sogar noch ein bisschen was drauf. Im Eagles-Klassiker „Hotel California“ sind neben Auflösung auch Raumabbildung und Detailtreue gefragt. Kein Problem für meinen Testgast, der hier zunächst einmal die Übersicht behält und Ordnung in das akustische Geschehen einfliessen lässt. Alles passt, alles steht an seinem akustisch richtigen Platz. Der FiiO lässt dabei aber die Kirche im Dorf. Soll heissen: er prahlt nicht mit einer übertrieben breiten oder tiefen Bühnendarstellung, sondern einer realistischen Platzierung, die qualitativ ganz nah an die Raumdarstellung besserer Lautsprecher heranreicht. Ein Klangbild, das sich selbst unter höheren Pegeln nicht wesentlich ändert. Genial, was für ein vergleichsweise kleines Budget in der mobilen Musikwiedergabe klanglich so alles möglich ist.

Sehr gut: Zum Lieferumfang des Q5 gehört ein USB-Lightning-Kabel. So können iPhone und FiiO direkt und ohne den Zukauf teurer Adapter miteinander verbunden werden.

Fazit

Kompakte Abmessungen, kleiner Preis und großer Sound: Das sind die Eckdaten, die den FiiO Q5 für Musikjunkies attraktiv macht, die auch unterwegs nicht auf erstklassige Audioqualität verzichten wollen. Zugleich bietet der FiiO eine Formatvielfalt und Flexibilität bei zugleich hohem Bedienkomfort, die in ihrer Preisklasse anderweitig nur schwer, vermutlich sogar gar nicht zu finden sind. Gemessen daran ist der für 419 Euro im Fachhandel angebotene Q5 tatsächlich ein Schnäppchen und eine absolute Kaufempfehlung.

Test & Text: Roman Maier

Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder

Klasse: Oberklasse

Preis-/Leistung: hervorragend

Technische Daten

| Modell: | FiiO Q5 |

|---|---|

| Produktkategorie: | Kopfhörerverstärker/DAC |

| Preis: | 419,00 Euro |

| Garantie: | 2 Jahre |

| Ausführungen: | silber |

| Vertrieb: | NT Global Distributution, Bremen 0421/70508619 www.fiio.de |

| Abmessungen (LBH): | 124 x 64 x 16 mm |

| Gewicht: | ca. 195 Gramm |

| Eingänge: | - 3,5 mm Klinkeneingang/optischer Digitaleingang/koaxialer Digitaleingang - Apple Lightning - Sony WM-Port |

| Ausgänge: | - 3,5 mm Miniklinke Kopfhöreranschluss - 2,5 mm Miniklinke Kopfhöreranschluss |

| Auflösung: | - 384kHz (32bit) - DSD64/128/256 |

| Akkulaufzeit: | - bis 20 Stunden (Herstellerangabe) |

| Lieferumfang: | FiiO Q5 1x USB A-Micro-Kabel 1x Lightning-Micro USB-Kabel 1x 3,5 mm Koaxial-Adapterkabel 1x 3,5 mm – Optischer Adapter 1x 3,5 mm – 3,5 mm Adapterkabel 2x Silikonband (lang) 2x Silikonband (kurz) 1x Silikonpad 1x Stofftragetasche 1x Garantiekarte 1x Schnellstartanleitung 1x Kurzübersicht Tasten und Anschlüsse |

| Besonderes: | - exzellente Verarbeitung - kinderleichte Installation - verarbeitet hochauflösende Formate bis 384 kHz/ 32 Bit und DSD256 - Adapterkabel für Smartphones/iPhones - Alu-Gehäuse - leistungsstarker Akku - für stationären Betrieb geeignet |

| Benotung: | |

| Klang (60%): | 1+ |

| Praxis (20%): | 1,0 |

| Ausstattung (20%): | 1,0 |

| Gesamtnote: | 1+ |

| Klasse: | Oberklasse |

| Preis-/Leistung | hervorragend |

Der Beitrag FiiO Q5 – Schnell, leicht und preisgünstig in die mobile HiRes-Welt erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.