Der Hiby R3 Pro ist ein digitaler Audio Player mit einer Menge Funktionen für die hochwertige und mobile Musikwiedergabe zum moderaten Preis. Was der Player leistet und warum er einen nahezu perfekten Einstiegspunkt in die mobile HiFi-Welt darstellt, all das wird in diesem Test hinterleuchtet.

Der R3 Pro ist gerade einmal 1,3 Zentimeter “dick” und mit 82 Millimetern deutlich kürzer als ein aktuelles Smartphone.

Hiby ist eine chinesische Marke und existiert seit 2011. Einen Namen gemacht hat sich der Hersteller durch praktische HiFi-Produkte für die mobile Nutzung. Forschung und Entwicklung eigener Lösungen wie kompakte Kopfhörer-Vorverstärker oder ein eigenes Bluetooth-Codec mit hoher Bandbreite, stehen hier im Vordergrund. Sämtliche Vorurteile gegen chinesische Produkte oder eine vermeintliche Nachbau-Mentalität sind bei dieser Marke auf jeden Fall fehl am Platz. Als Testkandidat steht mir der Digital Audio Player – auch gern als DAP abgekürzt – Hiby R3 Pro zur Verfügung. In einer Zeit, in der uns mit Spotify und Co auf dem Smartphone jederzeit eine riesige Musikauswahl zur Verfügung steht, mag erstmal die Frage nach dem „Wozu ein extra Audio Player?“ stehen. Musik in hoher Auflösung genießen zu können, ist definitiv ein gutes Argument. Doch der Testkandidat liefert noch eine ganze Menge mehr. Was genau, das schauen wir uns im Folgenden an.

Der R3 Pro liegt sehr gut in der Hand. Die Verarbeitung des kleinen HiRes-Mobilplayers ist zudem erstklassig und über jeden Zweifel erhaben.

Der erste Eindruck

Geliefert wird der mobile Audio Player in einer schicken Verpackung aus robuster schwarzer Pappe. Der Eindruck ist hochwertig und das Auspacken geht ohne Hilfsmittel von der Hand. Hier wurde auf jeden Fall schon beim Packungsdesign darauf geachtet, die Hochwertigkeit des Players zu unterstreichen. An Zubehör befinden sich eine Schutzhülle, Display-Schutzfolie und ein USB-A auf C Kabel in der Pappschatulle. Eine übersichtliche Anleitung ist natürlich auch mit dabei und bietet einen guten Überblick. Das Display ist zugleich der Touchscreen, über den der Player bedient wird. Der Hiby R3 Pro nutzt ein eigenes Betriebssystem. Das ist für ein paar Sekunden etwas verwirrend, da wir alle doch sehr an Android oder iOS gewöhnt sind. Doch ich finde mich schnell zurecht, da alles sehr intuitiv und übersichtlich ist. Durch wischen nach links wird zu den Einstellungen navigiert. Die Wiedergabeoptionen sind sehr übersichtlich nach Playlisten, Ordnern, Alben und Speicherort gegliedert.

Schutzhüllen, Folien und Ladekabel gehören hier zum Lieferumfang.

Laufzeit und erste Features

Mit knapp zehn Stunden Akkulaufzeit bei Wiedergabe und bis zu sechzig Stunden im Standby ist mobile Unterhaltung für ein paar Tage garantiert. In nichtmal zweieinhalb Stunden ist der Hiby R3 Pro komplett aufgeladen. Neben der Musikwiedergabe sind aber auch ein paar andere Features an Bord. Den Schrittzähler und die App zum Bücher lesen lasse ich links liegen, da sie zwar gut funktionieren, aber beides erledigt mein Smartphone doch besser. Viel mehr Freude macht zum Beispiel eine Funktion namens MSEB. Hier kann der Sound des Players den eigenen Vorlieben angepasst werden. Dabei stehen wesentlich mehr Regler als beim ebenfalls vorhandenen Equalizer zur Verfügung. Die Einstellungen für Sleep Timer und Abschaltung bei Nichtbenutzung sind ebenfalls schnell gefunden. Alles sehr übersichtlich. Apropos Übersicht: Praktisch finde ich die kleine LED an der Seite des Players. Diese leuchtet blau über gelb bis rot, wenn die Ladung des Akkus irgendwann nachlässt.

Einen Equalizer hat der Hiby natürlich ebenfalls an Bord.

Wie die Musik auf den Player kommt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten meinen Testkandidaten mit Musik zu befüllen. Entweder ziehe ich die Dateien direkt mittels Kartenleser am Computer auf eine microSD-Karte oder schließe den Hiby R3 Pro via USB an. Der DAP kann microSDs bis zu zwei Terabyte erkennen. Wer lieber ganz ohne Kabel auskommen möchte, kann über den Browser am Computer die Netzwerkadresse des Hiby R3 Pro eingeben und seine Musik via WLAN übertragen. Um Kopfhörer oder Lautsprecher anzuschließen stehen je eine Buchse für 3,5-Millimeter Klinkenstecker und 2,5-Millimeter Symmetrische Klinke. Letztgenannte sind weniger anfällig für Störgeräusche. Das klingt interessant und ich werde es, wenn ich einen passenden Kopfhörer in die Finger bekomme, auf jeden Fall ausprobieren. Bluetooth 5.0 ist natürlich auch dabei. Bevor ich aber zum Praxisteil komme, vielleicht ein paar Worte darüber warum der R3 Pro mehr ist, als einfach nur ein größerer MP3-Player.

Der R3 Pro bietet einen MicroSD-Slot und eine USB-C-Schnittstelle. Über beide Wege gelangen Audiofiles auf den Player.

Von der CD zur MP3

Hier möchte ich kurz ein wenig ausholen und über die Komprimierung von Audio sprechen. MP3 dürfte den meisten etwas sagen. Als Datenspeicher noch teuer waren und die Übertragungsgeschwindigkeiten im Internet noch weit unter den heutigen lagen, kamen Kompressionsverfahren auf. Durch Reduzierung der Dynamik und das Weglassen von Frequenzen, wurde Musik auf das nötige Minimum an Informationen reduziert. So wurde es möglich, Musik über das Internet zu übertragen. Dieses Beschneiden der Musik sorgt meist allerdings für einen wesentlich dünneren Klang und unschöne Artefakte. Die Musik blubberte, klang leiernd und irgendwie blechern. Das war der Preis für die einfache Verfügbarkeit. Das Internet ist inzwischen wesentlich schneller, auch unterwegs sind, je nach Aufenthaltsort, ansehnliche Geschwindigkeiten verfügbar. Musik wird inzwischen üblicherweise mit der etwa dreifachen Bitrate gegenüber der Durchschnitts-MP3 aus den Neunzigern gestreamt. Aber das ist immer noch gerade ein Viertel der Bitrate, die eine CD abbilden kann.

Alle Wiedergabemöglichkeiten werden sauber und strukturiert im Menü dargestellt.

Der Weg zu High Resolution Audio

Kurz gesagt, hören wir beim Streaming also immer eine Art Ausschnitt der Musik. Oft steckt noch viel mehr in einem Lied, als das, was wir hören. Aber aufgrund der Übertragungsweise nehmen wir eben nicht die ganze Tiefe wahr. Nicht die ganze Liebe, die die Künstler in die Aufnahme gesteckt haben. Nur einen Bruchteil der Raffinesse vieler Arrangements. Nun verspricht High Resolution Audio, beziehungsweise HiRes-Audio, eine bis zu siebenfach höhere Bitrate als die der CD. So weit muss man aber nichtmal gehen. Schon allein die Tatsache, dass es inzwischen Musik auch digital in CD-Qualität (und eben auch darüber hinaus) zu kaufen gibt, hat sich noch nicht genug herumgesprochen. Ich denke viele Hörer wissen gar nicht, was ihnen beim Hören von Streaming-Musik entgeht und dass die Digitalisierung der eigenen CD-Sammlung in Zeiten günstiger Speicher nicht mehr im MP3-Format erfolgen muss.

Neben der Nennung des gerade abgespielten Titels und des zugehörigen Interpreten gibt der R3 Pro auch Auskunft über das gerade anliegende Tonformat (hier MQA).

Woher bekomme ich hochaufgelöste Musikdateien?

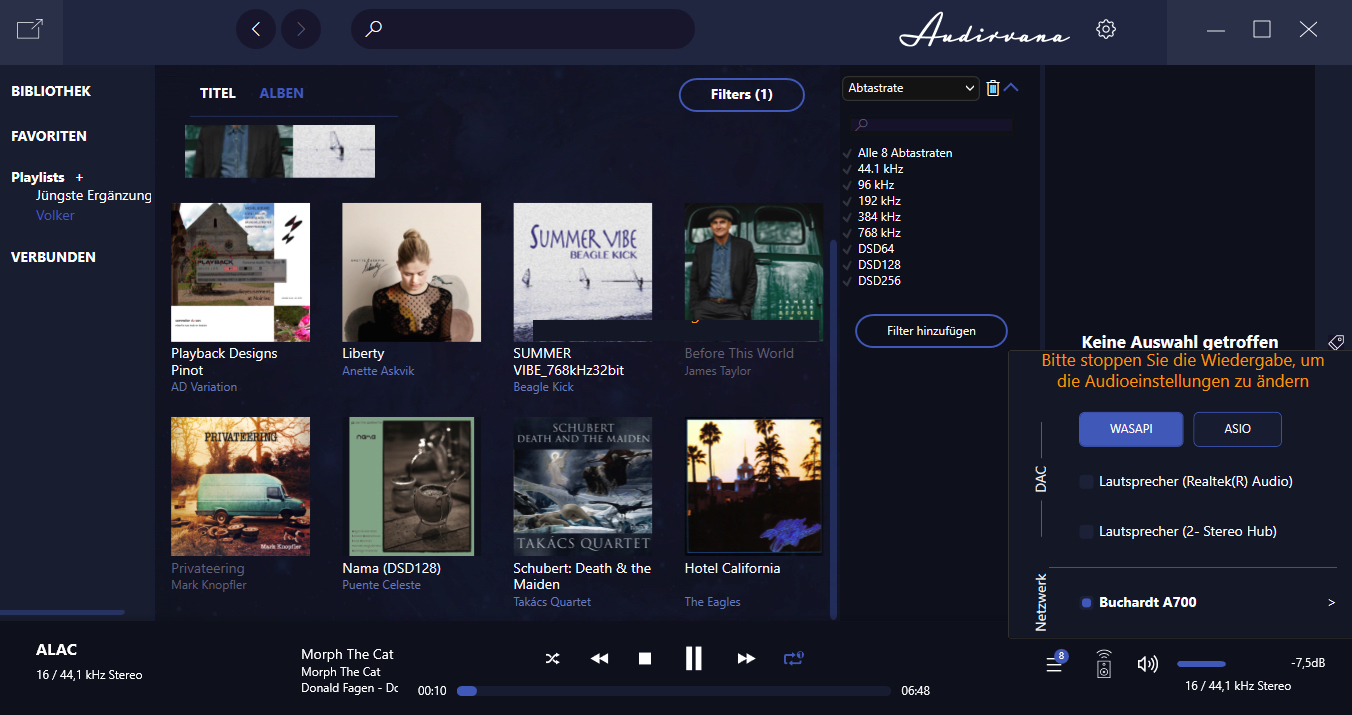

Da Speicherkapazitäten heute keine übergeordnete Rolle mehr spielen, empfiehlt sich zu allererst die unkomprimierte Lagerung der eigenen Audiosammlung. Mit Hilfe oftmals kostenloser Programme lässt sich die eigene CD-Kollektion in identischer Qualität beispielsweise im FLAC- oder ALAC-Format auf den eigenen Rechner oder auf entsprechende Netzwerkfestplatten spiegeln. Einmal „gerippt“, kann die eigene Musik dann beispielsweise über den Hiby R3 Pro wiedergegeben werden.

HiRes wäre dann die nächste Qualitätsstufe: Mit jedem Tag steigt das Angebot sogenannter Highres-Songs unterschiedlichster Genres, die in entsprechenden Portalen legal zum Download bereit stehen. Stöbern Sie doch einfach mal durch www.highresaudio.com, www.prostudiomasters.com, www.acousticsounds.com oder www.nativedsd.com, um nur einige der legalen Download-Portale zu nennen. Komplette Alben sind hier schon ab 10-15 Euro zu haben. Einige Einzeltitel werden zwischenzeitlich manchmal sogar kostenlos zum Download angeboten. Einmal gekauft, lagern diesse Titel dann auf der eigenen Festplatte und sind jederzeit wiedergabebereit.

Die wichtigsten Hardkeys finden sich in der rechten Seite des sanft gerundeten Aluminiumgehäuses.

Bluetooth den Zahn gezogen

Neben den bekannten Bluetooth-Codecs beherrscht der Hiby R3 Pro auch das LDAC-Codec von Sony. Das ermöglicht die Audio-Wiedergabe mit bis zu 990 Kilobit pro Sekunde und erreicht damit fast CD-Qualität. Ein Wermutstropfen der ausgesprochen praktischen Technik ist, dass Bluetooth Audio-Signale komprimiert. Wer bei der Übertragung zum Kopfhörer die Qualitätsverluste möglichst vermeiden will, sollte also auf Kopfhörer mit LDAC setzen. Hiby selbst hat mit UAT einen Codec entwickelt, der noch wesentlich höhere Übertragungsraten ermöglicht. Hier sind aber nur eine Hand voll Empfänger auf der Website des Herstellers erhältlich. Ich denke, hier wird sich in Zukunft noch einiges tun. Für den Moment ist in Sachen Klangqualität weiterhin das Kabel erste Wahl. Aber praktisch bleibt Bluetooth allemal. In der Sekunde, in der ich meine Kopfhörer in den Pairing-Modus versetze, tauchen sie im Display auf. Keine Sekunde später sind sie miteinander verbunden. Vorbildlich.

Alle verfügbaren Bluetooth-Spielpartner werden sauber im BT-Menü aufgelistet. Jetzt genügt ein Fingertipp, um den Hiby mit dem entsprechenden Kopfhörer oder Smartphone zu koppeln.

Der Hiby R3 Pro kennt keine Bindungsängste

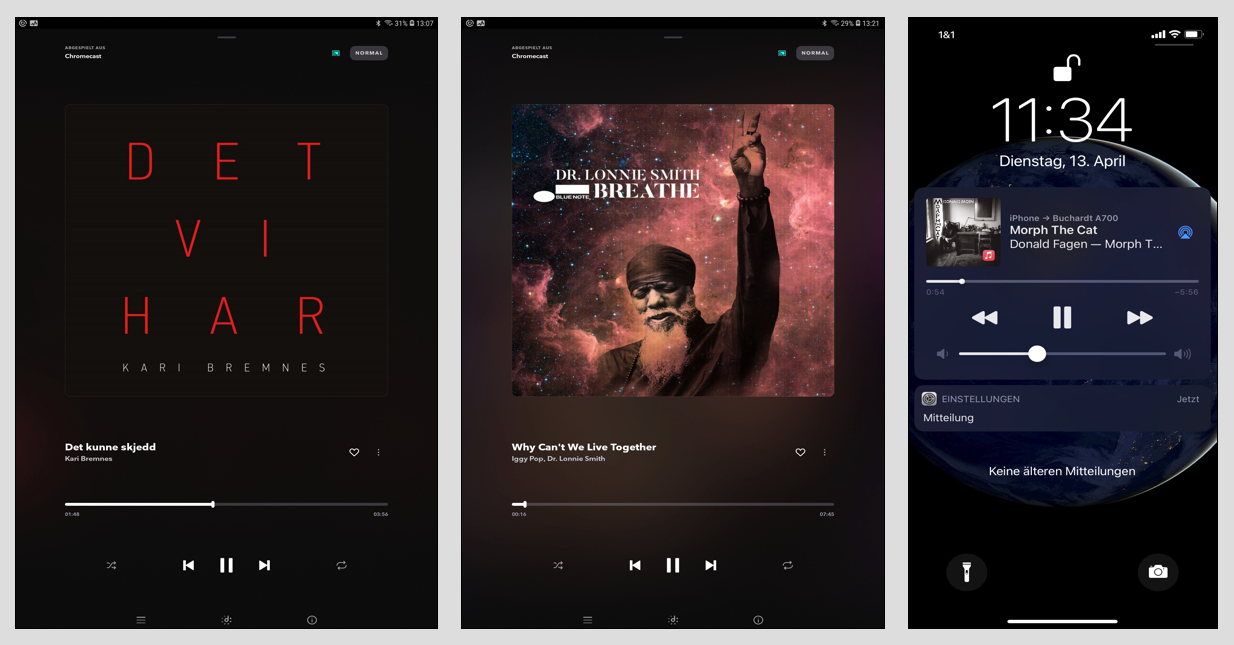

Ebenfalls beeindruckend ist die Vielseitigkeit des Digitalen Audio Players bei der Einbindung ins heimische Netzwerk. Von Apple-Geräten kann Musik via AirPlay weitergegeben werden. Mittels DLNA-Protokoll (Digital Living Network Alliance) wird Musik vom Computer aus gestreamt. Statt einer Stereo-Anlage habe ich aktive Lautsprecher. Hier kann ich den Audio Player anschließen und meine Musikbibliothek vom Player laufen lassen. Damit ich nicht jedesmal zum R3 Pro greifen muss, wenn ich die Playlist wechseln oder einen Song skippen will, stellt Hiby eine App zur Verfügung. Über mein Smartphone kann ich so die grundsätzlichen Funktionen des Players fernsteuern. Und falls die eigene Musiksammlung nicht ausreicht, kann der DAP auch auf Tidal oder Qobuz zugreifen. Das entsprechende Symbol findet sich im Hauptmenü. Lediglich die Anmeldung gestaltet sich mit der kleinen Tastatur etwas umständlich, ist aber dank der sehr guten Erkennung des Touchscreen keine echte Hürde.

Der Hiby nimmt es sowohl mit symmentrisch wie mit unsymmetrisch ausgeführten Kopfhörern auf.

Der Hörtest

Hier gibt sich der R3 Pro keine Blöße. Musik klingt dynamisch, detailliert und auch unter hoher Lautstärke klar und frei von Verzerrungen. Auch auf die Gefahr hin mich als Fan zu outen, greife ich auch hier auf die letzten Alben von Taylor Swift zurück. Von modernem Pop bis Indie Folk ist alles dabei und ich kenne die Songs inzwischen wirklich gut – dachte ich. Nun offenbaren sich im Detail teils ganz neue Klangwelten. Die Drums bei „Blank Space“ klingen noch etwas punchiger und offenbaren einen subtilen LoFi-Hauch. Da ist eine flotte Akustikgitarre im letzten Chorus von „Paper Rings“ auf der rechten Seite, die den Song noch größer und schmissiger macht. Die Dimension der Stimmen in „Exile“ werden greifbar und es macht schon fast etwas ehrfürchtig, zu hören wieviel Detailversessenheit da in die Aufnahmen fließt. Wohlwissend, dass viel davon der Komprimierung im Streaming zum Opfer fallen wird.

Der kleine Hiby ist mehr als “nur” ein Mobiler Audio Player. U.a. beinhaltet er auch einen Schrittzähler eine Bücher-App und weitere Features.

Türöffner in die HiRes-Welt

Neue und alte Musik profitieren klar von den Möglichkeiten, die HiRes-Audio bietet. Vor allem ältere Aufnahmen, die mit jeder Neuveröffentlichung im Zuge des „Loudness War“ an Dynamik verloren haben, können dank HiRes nun ganz neu entdeckt werden – entsprechende neue Masterings vorausgesetzt. Speicher ist in den letzten Jahren so günstig geworden, dass es eigentlich keinen Grund mehr gibt, Musik in komprimierter Form abzuspeichern. Fairerweise muss man sagen, dass die Musik via Tidal nicht wirklich schlecht klingt. Aber warum sollte ich mich mit suboptimalem Sound zufrieden geben, wenn doch viel mehr möglich ist? Es gab ja mal eine Zeit, als Musikhören als echte Freizeitbeschäftigung galt. Und der Musikgenuss muss nicht mobil bleiben. Weiter oben habe ich ja schon über die Konnektivität des R3 Pro gesprochen. Aber er kann noch mehr. Hiby liefert nicht nur einen kompakten DAP mit vielseitigen Möglichkeiten, sondern quasi zwei Geräte in einem.

Die Wiedergabe von DSD-Files (bis DSD256) ist für den kleinen Hiby keine Hürde.

Kennen Sie DAC?

Unter anderem steht in den technischen Daten meines Testkandidaten auch, dass er als externer DAC genutzt werden kann. DAC steht für Digital-Analog-Converter. Die Umwandlung von digitalen Daten in Analoge, beziehungsweise akustische Signale. Grundsätzlich verfügt jedes Gerät, das digitale Audiodateien verarbeitet, über solch einen Wandler. Da aber zum Beispiel in einem Smartphone noch jede Menge andere Technik Platz finden muss, wird als Wandler eben nur das genommen, was möglich, beziehungsweise nötig ist. Jedoch kann der Hersteller bei einem Wandler, der ausschließlich für die Musikwiedergabe gedacht ist, auf ganz andere Schwerpunkte setzen. Will ich Musik vom PC auf größeren Lautsprechern wiedergeben, nutze ich also nicht den Kopfhörerausgang der Soundkarte, sondern verbinde den R3 Pro via USB. Der Player wird als Audio-Ausgang automatisch erkannt. Das Ergebnis ist ein lauteres, dynamischeres Signal. So kommen mehr Klangdetails an und ich kann einen viel höheren Pegel fahren.

Im Menü wird gewählt, von welcher Quelle der Hiby mit Signalen versorgt wird. Wählt man USB-C, kann der R3 Pro beispsielsweise als Bindeglied und externer DAC in der stationären HiFi-Kette verwendet werden.

Fazit

Für wen ist der R3 Pro also gedacht? Die erste Empfehlung geht an alle, die ihre Musiksammlung digital in CD-Qualität speichern und jederzeit verfügbar haben möchten ohne dabei an Qualität einzubüßen. So lässt sich die eigene Sammlung nach einmaligem Rippen unterwegs und zuhause in optimaler Qualität genießen. Darüber hinaus eröffnet dieser Player die Möglichkeit, Musik in hoher Auflösung zu streamen und zu kaufen. Entsprechende Schallwandler vorausgesetzt, lässt sich der Musikgenuss so auf eine ganz neue Ebene heben. Wer noch nicht soweit ist, erhält mit dem Hiby R3 Pro aber auch einen vielseitigen Netzwerk-Player, der AirPlay und DLNA beherrscht oder kann ihn als Digital-Analog-Wandler einsetzen. Das Paket überzeugt und mit gerade mal 249 Euro ist dieser Digitale Audio Player schon fast unverschämt günstig. Wer noch keinen DAP sein Eigen nennt und einen Blick über den Tellerrand des Streamens werden möchte, sollte sich den kompakten Hiby unbedingt mal näher ansehen.

Test & Text: Dominik Schirach

Fotos: Philipp Thielen

Klasse: Oberklasse

Preis-/Leistung: hervorragend

Technische Daten

| Modell: | HiBy R3 Pro |

|---|---|

| Produktkategorie: | HiRes-Player, mobil |

| Preis: | Um 250 Euro |

| Garantie: | 2 Jahre |

| Ausführungen: | - Schwarz - Grau |

| Vertrieb: | digital highend, Essen Tel.: +49 (0)201 – 507 39 50 www.digital-highend.de |

| Abmessungen (HBT): | 82 x 61 x 13 mm |

| Gewicht: | 95 Gramm |

| Anschlüsse: | - Kopfhörerausgang (3,5 mm) - Kopfhörerausgang (2,5 mm) - USB C-Port (bidirektional) - microSD-Kartenslot - WLAN - BLuetooth |

| Ladefunktion: | - via USB C-Kabel |

| Gehäusematerial: | Aluminium |

| Akkuleistung: | > 10 Stunden |

| Display: | - 3.2 Zoll IPS - 360 x 480 Pixel |

| PCM/DSD-Unterstützung: | - 384kHz/32Bit - DSD256 |

| Speichererweiterung: | - MicroSD, maximal 2TB |

| Betriebssystem: | - HiBy OS - Linux Version |

| Bluetooth: | - LDAC, Bluetooth V4.1,aptX |

| Lieferumfang: | - HiBy R3 Pro - Ladekabel - Bedienungsanleitung |

| Pros und Contras: | + sehr guter Klang + Aluminium-Gehäuse + sehr gute Verarbeitung + symmentrischer Ausgang + Equalizer + HiRes-DAC + Bluetooth + kabellose Datei-Zuspielung + Cover-Darstellung + flexible Ordnerübersicht - kleines Display |

| Benotung: | |

| Klang (60%): | 88/90 |

| Praxis (20%): | 89/90 |

| Ausstattung (20%): | 89/90 |

| Gesamtnote: | Preistipp |

| Klasse: | Oberklasse |

| Preis-/Leistung | hervorragend |

Der Beitrag Hiby R3 Pro – Highend-Audio-Player im Taschenformat erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.

R:

R: