Die Leak Audio-Kombi Stereo 130 und CDT kommt im aktuell angesagten Retro-Design, kann zugleich aber auch durch moderne Hardware inklusive HiRes-DAC, Phono-Preamp etc. punkten. Da auch noch kompakt ausgeführt, passt dieses Duo perfekt in kleinere Wohnumgebungen mit Designanspruch. Und mit Anspruch an richtig guten Klang …

Vor etwa einem Jahr wurde die Leak Audio-Kombi erstmals auf den Norddeutschen HiFi-Tagen vorgstellt. Jetzt steht sie endlich in unserem Hörraum.

Die HiFi-Legende Leak meldet sich mit einem Duo aus Vollverstärker und CD-Spieler zurück. Selbstverständlich bleibt man dabei seinem bekannten Namen aus den 1960ern treu und poliert sein Retro-Design mit modernen Komponenten auf. Inklusive Holzzargen, Edelstahlfront und Reglern, die in den goldenen 60ern und 70ern durchaus gängig waren. Dieser schlichte Vintage-Style ist eine echte Erfrischung im hochglanzpolierten Look der Leistungsboliden mit ihren flimmernden Displays. Doch obwohl die Optik an die Anfänge der HiFi-Geschichte erinnert, ist im Inneren hochmoderne Technik mit optischen Eingängen, hochwertigen Wandlern und ausgeklügelten Komponenten am Werk. Ganz nebenbei halten die beiden Neulinge noch ein paar interessante Überraschungen bereit und spielen so manch teurere und moderner anmutende Kombination klanglich locker an die Wand.

Wie alle Regler ist auch der Lautstärkesteller geriffelt. Und er ist mit einem kleinen Motor ausgestattet, der ihn drehen lässt, sobald der Pegel via Fernbedienung verändert wird.

Die Geschichte von Leak Audio

Harold Joseph Leak begann seine ersten Schritte im Audiobereich in den 1920ern in einem Kino. Hier erwarb er sich jede Menge Knowhow bei der Wartung der damals noch ziemlich anfälligen Geräte. 1926 gründete er schließlich seine erste Firma, mit der er sich zunächst tragbaren Mikrofonen widmete. Später folgten Tonabnehmer für Schellackplatten und erste Verstärkermodelle sowie ein Lautsprecher. 1934 wurde dann die bekanntere H. J. Leak & Co gegründet, die sich auf die Produktion von Verstärkern und Tonarmen konzentrierte. Mit dem TL/12 konnte sich Leak in den 1950ern dann einen Namen im HiFi-Bereich machen. Dieser Verstärker klang exzellent, war vergleichsweise erschwinglich und erzielte entsprechend hohe Absatzzahlen. Ab 1958 erschienen mit dem Stereo 20 und Stereo 50 die ersten Verstärker dieses Namensschemas in Röhrentechnik. Mit dem Stereo 30 erschien 1963 dann der erste Transistorverstärker. Dieser Nomenklatur fortsetzend, folgt nun der modernere Leak Stereo 130.

Mehr Retro geht nicht! Selbst die Anleitungen kommen im 60er-Jahre-Stil.

Point One Stereo als Pate für den Stereo 130

Zwischenzeitlich gab es aber auch den Point One Stereo. Mit ihm erregte Leak viel Interesse, gelang es dem Audio-Ingenieur doch, den Klirrfaktor bei Nennleistung auf die namensgebenden 0,1 Prozent zu reduzieren. Der Stereo 130 zeigt mit 0,005 Prozent natürlich deutlich bessere Werte, aber er hat mit dem Logo auch Teile des Designs des Point One geerbt. Der Quellenwahlregler liegt immer noch ganz links, gefolgt von Bass-, Höhen- und Balanceregler sowie dem Lautstärkeregler. Gegenüber dem Point One hat der 130er im Design allerdings einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht. In seiner Walnuss-Ausführung besteht der Stereo 130 aus einem Holzchassis, mit obig eingelassenem Metallgitter zur Belüftung. Frontseitig sitzt die zweifarbige Edelstahlblende mit ihren Bedienelementen. Auf der Rückseite finden sich jede Menge Anschlüsse in analoger und digitaler Ausführung. Ungewöhnlicher ist – je nach Ausführung – die Gehäusebreite von bis zu 33 Zentimetern.

Mehr Retro geht kaum: Bi-Color-Metallfront, geriffelte Regler, kein Display, Klangregelung. Der Stereo 130 erfüllt alle optischen Merkmale eines echten Vintage-Style-Verstärkers.

Alternative ohne Holz

Sollten 33 Zentimeter zu viel sein oder der Sinn nicht nach Holz stehen, so gibt es beide hier getestete Modelle auch ohne Holzmantel. Im puren Metallgewand schrumpft die Breite dann auf 302 Millimeter zusammen. In der Höhe speckt der Metallkollege ebenfalls um fast 30 Millimeter ab. Dafür nimmt der Benutzer allerdings dann eine sichtbare Bluetooth-Antenne in Kauf. Das durch das Metall geschirmte Verstärkergehäuse ist besser vor externer Strahlung geschützt und lässt daher auch die Bluetooth-Frequenzen nicht mehr durch. Daher muss der Empfang außerhalb des Gehäuses etabliert werden. Ich habe hier die silberne Version im Test. Diese Kombi sieht richtig gut aus, wenn auch vielleicht etwas weniger ausgefallen als das Holzpendant. Sehr gut gefällt mir die Frontplatte, die mit ihren schwarzen Balken, dem ureigenen Leak-Schriftzug, geriffelten Reglern und den silbernen Knöpfen aufwartet. Ein wirklich altehrwürdiger Charakter, der hervorragend in modern eingerichtete Wohnumgebungen passt.

Alternativ und gegen einen kleinen Aufpreis ist die Leak-Kombi auch mit einer Holzzarge in Walnuss-Ausführung zu haben (Herstellerfoto).

Technisch auf dem aktuellen Stand

Egal für welche Ausführung sich der Kunde entscheidet, im Chassis mit den Retroreglern befindet sich Technik vom Feinsten. Die Verstärkerabteilung liefert respektable 130 Watt an vier Ohm. Ihr angeschlossen ist der Digital-Analog-Wandler Sabre32 Reference von ESS, der Signale externer Digitalquellen verarbeitet. Entsprechende Anschlüsse bietet der Stereo 130 reichlich. Digitalseitig sind dies ein USB-B-Port sowie zwei optische und ein koaxialer Eingang. Dazu kommen je ein optischer und digitaler Ausgang. Auf der analogen Seite stehen zwei Paar AUX-Buchsen und ein Phono-Anschluss zur Verfügung. Wer in der Oberliga mitspielen möchte, muss natürlich auch als Vorverstärker taugen. Auch das bietet der Stereo 130! Wie eingangs angedeutet, darf Bluetooth bei einem solchen Gerät natürlich nicht fehlen. Schließlich möchte man ja vielleicht hin und wieder einmal etwas vom Handy oder Tablet an ein potenteres Abspielgerät übergeben. Damit ist der Stereo 130 vollständig in der Neuzeit angekommen.

Anschlussseitig ist der Stereo 130 mit allem ausgestattet, was man heute von einem modernen Stereo-Verstärker erwartn darf. Selbst ein Phono-Eingang inkl. entsprechendem Verstärker ist hier verbaut.

Transporter Leak CDT

Der zu meiner Testkombi gehörige CDT deckt dann noch weitere Quellen ab. Er ist kein einfacher CD-Spieler, sondern ein CD-Transporter. In seinem Inneren arbeitet nämlich kein Digital-Analog-Wandler (DAC). Den braucht er auch nicht, der Stereo 130 hat ja schon einen exzellenten integriert. Die Idee ist gut, so muss der Kunde auch nicht zahlen, was eh nicht benötigt wird. Stattdessen konzentriert sich Leak lieber auf perfekte Bedingungen in der CD-Wiedergabe. Und noch etwas ist ein bisschen anders: Statt einer Schublade gibt es hier einen Slot-In, der die CD sozusagen einsaugt und perfekt im Laufwerk positioniert. Ein hochwertiges Netzteil verspricht eine perfekt geglättete Gleichspannung und der temperaturgeregelte Oszillator sorgt für die perfekte Übertragung über die digitalen Signalausgänge. Darüber hinaus nimmt der CDT auch USB-Speichermedien, deren Signalwandlung dann ebenso dem Stereo 130 überlassen wird. Der beherrscht die gängigen Standards wie WAV, MP3, FLAC und WMA.

Der CDT passt optisch und technisch perfekt zum Stereo 130 …

Britisches Understatement

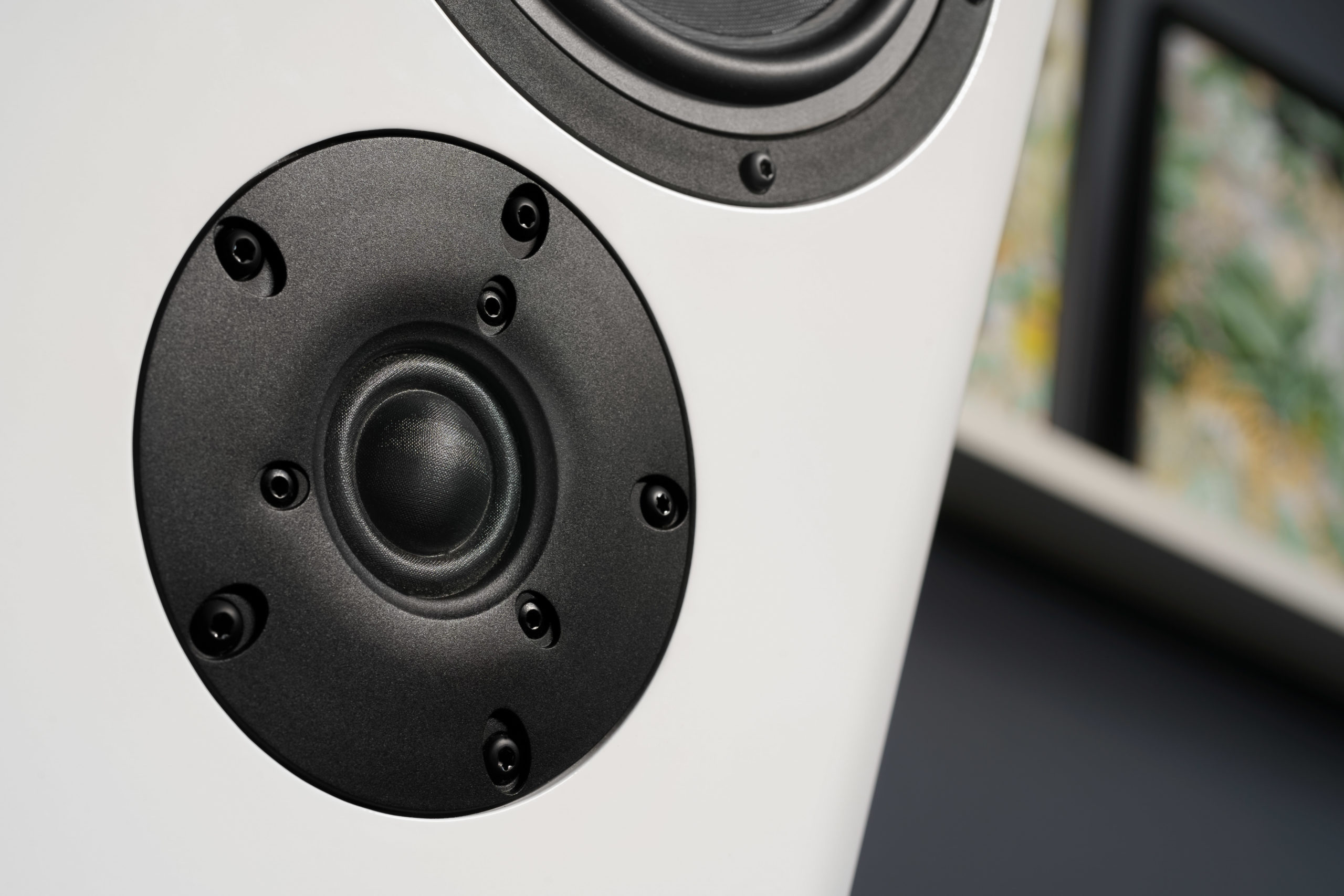

Für meinen Test habe ich die Leak-Kombi u.a. mit den Wharfedale Linton gepaart. So treffen im Hörraum zwei britische Urgesteine aufeinander, die perfekter nicht zusammenpassen könnten. Ordert man Elektronik und Lautsprecher in Walnuss-Dekor, passen sie nahezu perfekt zusammen. Der Charme der Lintons liegt ebenfalls im Retrodesign und in den passenden Lautsprecherständern. Der Clou der Stützen ist aber nicht ausschließlich das passende Design, sondern auch, dass sie genug Platz für eine kleine Plattensammlung bieten. So konnte ich einfach nicht widerstehen, die bei uns befindlichen Lintons auf ein Spiel mit der Leak-Kombo einzuladen. Das Ergebnis ist eine kraftvolle, präzise und warme Wiedergabe. Mit ordentlich Punch in perkussiven Passagen, bei zugleich beeindruckender Ruhe und Entspanntheit. Stellt man die Wharfedale-Schallwandler richtig auf, wird man mit einer dynamischen, spielfreudigen Kombination belohnt, die perfekt mit dem visuellen Eindruck harmoniert.

In unserem Test durfte sich das Leak-Duo u.a. an den Wharfedale Linton beweisen.

Zeit zum Spielen

Den Großteil meines Tests habe ich allerdings mit der mir besser bekannten Seta Audio Rubicca vorgenommen. Folglich bin ich mir sicher, dass ich eventuelle Schwächen des Leak-Duos hier definitiv hören werde. Den Anfang macht „Better Be Home Soon“ von Andrea Zonn. Das sehr entspannt angelegte Stück verlangt eine präzise Dynamik. Das liefert der Stereo 130 und zeigt sich ebenfalls von seiner entspannten Seite. Sehr gut versorgt wird er dabei vom CDT, der die Bits ordentlich und fein aufreiht und an den Stereo 130 weiterreicht, der ein wundervoll breites Stereobild daraus aufspannt. Die Stimme Andrea Zonns lässt die feinen Details in keiner Tonlage vermissen. Die Perkussion erhält den nötigen Drive, um auch im kraftvollen Bass genug Zug zu zeigen. Hier machen auch die feinfühligen Regler am Stereo 130 eine ausgezeichnete Figur, auch wenn ganz zeitgemäß alles per Fernbedienung geregelt werden kann.

Die zum Lieferumfang gehörige Fernbedienung ist sauber struktiert und liegt liegt gut in der Hand. Über sie lassen sich beide Leak-Komponenten befehligen.

Volle Power auch bei kleiner Leistung

Der Leak Stereo 130 überzeugt auch dann, sobald der Lautstärkeregler, der sich absolut sensibel regeln lässt, auf geringe Lautstärken gedreht wird. Eine Loudness-Taste, die früher gängige Praxis war, um die Bässe bei leiseren Lautstärken etwas anzuheben, sucht man hier vergebens. Die ist aber auch nicht erforderlich, der Stereo 130 liefert schon unter Zimmerlautstärke ein beachtliches Grundtonfundament und ordentlich Drive. Sowohl mit der Wharfedale Linton, als auch an der Seta Audio Rubicca bin ich niemals geneigt den Bass-Regler zu bemühen. Das obwohl diese klangverändernden Regler durchaus ansprechend reagieren. Bei alten Aufnahmen, beispielsweise aus den 1950ern, kann so die gewünschte Bass- und Höhenanpassung im Bereich von +6 Dezibel bis -6 Dezibel vorgenommen werden. Damit kann zwar ein winziger Lautsprecher nicht zu einem Standlautsprecher mutieren, doch der Einstellbereich und die daraus resultierende Wirkung ist durchaus als effektstark zu bezeichnen.

Besonders spannende erscheint uns die Digitalsektion des Stereo 130. Neben den klassischen Digitalbuchsen stellt sie auch einen USB-Port bereit. So können beispielsweise auch ein Streamer oder Laptop mit dem Leak-Amp verbunden werden.

Dynamisches Duo

Was Dynamik und die präzise Darstellung angeht kann Boris Blank, dem Kompositionsgenie von Yello, wohl kaum jemand das Wasser reichen. So kommt einmal mehr in meinem Test „The Expert“ zum Einsatz. Hier beweist der Stereo 130 dann schnell, dass er es in Sachen Dynamik auch mit deutlich potenteren Kollegen, wie mit meinem Vergleichsverstärker aus dem Hause Hegel aufnehmen kann. Zwar liefert der Leak-Amp keine 200 Watt pro Kanal, die benötigt er aber auch nicht. Stattdessen zeigt er, dass es auch mit einer guten Signalverarbeitung und guten Kondensatoren möglich ist, ausreichend Reserven für satte, tiefgreifende und knackige Bässe zur Verfügung zu stellen. Gerade im Intro saust eine Bassline richtig tief in den Keller. Für den Stereo 130 stellt das aber keine Herausforderung dar. Auch die fein gestaffelten Instrumente verteilt der kleine Brite ausgezeichnet in unserem Hörraum und weiß mit detailliert auspolierten Akzenten in den Höhen zu trumpfen.

Die Klangregelung sitzt markant auf der Front und erlaubt den unkomplizierten Zugriff. Sogar ein “Direkt”-Schalter ist hier vorhanden.

CD-Transporter

Auch der Leak CDT, der für die Zuspielung digitaler Medien zuständig ist, zeigt sich von seiner Schokoladenseite. Über das zweizeilige Display wird der Benutzer über den laufenden Song informiert. Titel, Künstlernamen, Albumnamen und sogar die Musikrichtung wird hier angezeigt, sofern entsprechende Daten vorliegen. Bei einem eingelegten USB-Stick mit FAT-16 oder FAT-32-Formatierung lässt sich mühelos durch bis zu 700 Ordner navigieren, um aus maximal 65.000 Titeln zu wählen. Wer sich vom Display eher gestört fühlt, weil er lieber im Dunkeln hört, kann das auch vollständig abschalten. Selbstverständlich lassen sich sowohl der CDT wie auch der Stereo 130 zeitgemäß via Fernbedienung kontrollieren. Und natürlich darf an einem solchen Retro-Design auch nicht die Möglichkeit fehlen, einzelne Stücke für die Wiedergabe zu einem Programm zu sortieren. Die Funktion habe ich in meinem Leben nur einmal ausprobiert, als ich meinen ersten CD-Spieler besaß. Aber hier kann man sie unmöglich weglassen.

Das kleine Display rechts neben dem Slot-in informiert über die gewählte Quelle, Laufzeit etc.

Einmal lauter, bitte

Die Fernbedienung ist aus Kunststoff gefertigt, aber stabil aufgebaut. Sämtliche Tasten sind klar ablesbar und verfügen über einen angenehmen Druckpunkt. Die Anordnung ist sinnvoll und logisch und sie erlaubt die Bedienung beider Komponenten. Das gefällt mir richtig gut. Und bei der Bedienung des Verstärkers lockt es mir ein Lächeln ins Gesicht, wenn sich der Lautstärkeregler des Verstärkers wie von Zauberhand bewegt, obwohl er gar nicht danach aussieht. Auch ein Bluetooth-Zuspieler lässt sich dazu überreden, dass ich via Leak-Fernbedienung durch die Playlist skippen kann. Sehr praktisch! Im CDT-Betrieb kann ich via Handsender ebenfalls durch die Ordner auf dem USB-Stick navigieren und die entsprechenden Stücke anspielen. Angenehm ist dabei besonders die Umschaltung zwischen der Ordner-Wiedergabe oder der Wiedergabe sämtlicher Stücke auf dem Stick. So bin ich in der Lage meine vollständige Sammlung zufällig oder alternativ nach Alben sortiert abspielen zu lassen.

Der CDT ist mit digitalen Ausgängen in koaxialer und optischer Ausführung ausgestattet.

Noch ein bisschen Neuzeit

Überaus fortschrittlich zeigt sich Leak auch bei anderen speziellen Features, auf die mein Augenmerk gefallen ist. So verfügt der Stereo 130 über einen USB-A-Anschluss. Hier würde man vermuten, dass ein USB-Stick für die Wiedergabe eingesteckt wird. Das ist nicht ganz korrekt, dieser Port dient ausschließlich Firmware-Updates des Verstärkers. So kann der Hersteller auf Neuerungen reagieren und gegebenenfalls neue Übertragungsprotokolle einspielen oder Arbeitsfelder anders definieren. Ebenfalls sinnvoll finde ich die Verbindung mehrerer Geräte via Triggerport. So verbunden, lassen sich zum Beispiel Stereo 130 und CDT gleichzeitig einschalten. Darüber hinaus verfügt der Stereo 130 über einen Schutzmechanismus vor länger anhaltender Überlastung. Wird es über längere Zeit doch mal etwas lauter oder schließt man die Lautsprecherkabel versehentlich kurz, schaltet sich der Verstärker sicherheitshalber einfach ab, ohne Schaden zu nehmen. Das gefällt mir. So sollte dem Verstärker eine lange Lebensdauer garantiert sein.

Mitgedacht: Beide Geräte sind exakt gleich breit, hoch und tief. So können sie wahlweise harmonisch neben- oder übereinander platziert werden.

Fazit

Mit seiner Comeback-Kombi aus Verstärker und CD-Transporter hat Leak ein ansprechendes Päckchen geschnürt, das sich ausgezeichnet in fast jedes Ambiente einpasst. Das gilt wohl speziell für die Ohne-Holzkleid-Version. Für Liebhaber von Holzflächen bietet sich die Walnussoption für die perfekte Harmonie an. Mit dem schmalen Gehäuse sollten sie nahezu überall ihren Platz finden können und in Kombination mit der Wharfedale Linton wird die Stereoanlage zum wahren Augenschmaus. Akustisch wissen die neuen Leaks ebenfalls absolut zu überzeugen. Speziell haben mir die straffe, durchzugsstarke Darstellung und der punchige Grundton gefallen. All das macht das Leak-Duo in den Disziplinen Klang, Optik und Verarbeitung zu einem absoluten Highlight seiner Preisklasse!

Test & Text: Dieter Pfeil

Fotos: Philipp Thielen

Klasse: Oberklasse

Preis-/Leistung: hervorragend

Technische Daten

| Modell: | Leak Audio Stereo 130 / CDT |

|---|---|

| Preis: | Stereo 130: 799/800 Euro (Silber/Walnuss) CDT:549/649 Euro (Silber/Walnuss) |

| Garantie: | 24 Monate |

| Ausführungen: | - Walnuss - Silber |

| Vertrieb: | IAD, Korschenbroich Tel.: 02161 / 617830 www.iad-audio.de |

| Abmessungen (HBT): | Stereo 130: 118 x 302 x 270 mm (Metallgehäuse) 146 x 326 x 276 mm (Holzgehäuse) CDT: 117,1 x 302 x 278 mm(Metallgehäuse) 145 x 326 x 283 mm (Holzgehäuse) |

| Gewicht: | Stereo 130: 7 kg (Silber) 8,3 kg (Walnuss) CDT: 5,3 kg (Silber) 6,9 kg (Walnuss) |

| Ein-/Ausgänge: | Stereo 130: 2 x Aux (Cinch), 1 x Phono (MM) 1 x Coax Cinch 2 x Optisch TOSlink - Bluetooth (V 4.2) - USB-B - Pre-Out - 1 x Kopfhörer 6,3 mm Klinke CDT: - USB-A 1 x Coax Cinch 1 x Optisch TOSlink |

| Leistung (Stereo 130): | 2 x 45 Watt an 8 Ohm 2 x 65 Watt an 4 Ohm |

| Lieferumfang: | Stereo 130: - Fernbedienung - Anleitung CDT: - Anleitung |

| Pros und Contras: | + hohe Grundtondynamik + feine Auflösung + bluetoothfähig + USB-Wiedergabe + sehr gute Verarbeitung + hohe Materialqualität + tiefe Bassabstimmung + Triggerfunktion - keine Contras |

| Benotung: | |

| Gesamtnote: | Highlight |

| Klasse: | Mittelklasse |

| Preis-/Leistung | hervorragend |

Der Beitrag Leak Audio Stereo 130 und CDT – Moderne Klang-Highlights im Retro-Design erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.