Zum 110-jährigen Bestehen präsentiert Denon eine extra-edle und zudem limitierte Jubiläums-Edition. Der SACD-Spieler Denon DCD-A110 und der Vollverstärker Denon PMA-A110 bilden dabei ein Referenzklasse-Duo für digitale und analoge Audiophile: Der Player beherrscht zahlreiche SACD-, CD- und DVD-Formate, der 160 Watt-Amp bietet digital alle wichtigen Schnittstellen für HiRes-Files in PCM und DSD und punktet analog insbesondere mit dem Phono-Input für MM- und MC-Plattenspieler. Hinzu kommen etliche teils exklusive Finessen, mit denen uns diese Flaggschiffe im Test beeindruckt haben.

![]()

Mit ihren opulenten Gehäusen und dem edlen Graphit-Silber-Look bieten der SACD-Player Denon DCD-A110 (rechts) und der Vollverstärker Denon PMA-A110 (links) einen imposanten Anblick.

Ein Jubiläum veredelt man gern mit etwas Besonderem. Deshalb hat Denon mit der A110-Serie, bei der das A für „Anniversary“ steht und die 110 das stolze Alter ausweist, eine überaus exklusive Edition aufgelegt: Die Serie ist auf vier Kostbarkeiten limitiert, neben dem SACD-Player und dem Vollverstärker sind das ein AV-Receiver und ein MC-Plattenspieler-Tonabnehmer. Alle Komponenten, auf denen das „110 Anniversary“-Logo prangt, sollen laut Denon-Info „umfassend abgestimmt worden sein, um sie von den Standardprodukten abzuheben“. Das gilt über die Technik und die Akustik hinaus auch für die Optik: Das Silber-Graphit-Design ist ausschließlich dieser Edition vorbehalten. Die Modelle werden samt und sonders in Denons Stammwerk im japanischen Shirakawa gefertigt, dort wird jede einzelne Komponenten von Denons Chef-Ingenieur mit einem handsignierten Zertifikat quasi beglaubigt. So haben wir mit der DCD-A110/PMA-A110-Kombination also ein ziemlich exklusives Duo zu Besuch – und das gucken wir uns nun näher an.

![]()

Zum exklusiven Design gehören neben dem Graphit-Silber-Coating der sanfte Wellenschwung der Front und die Betonung der Fixierungen: schönere Schrauben haben wir selten gesehen.

Edles Design mit Silber-Graphit-Schimmer

Die Jubiläumsgabe kommt quasi wie ein Geschenk daher: Sowohl der Player als auch der Verstärker sind kunstvoll oregamisiert in eine schützende Folie eingeschlagen. Das ist ein schöner Beginn für das optische Fest, das uns die beiden Flaggschiffe dann ausgepackt bieten: Der seidenmatt schimmernde Silber-Graphit-Look dieser Special Edition sieht richtig edel und schick aus. Unwillkürlich streichen wir über die Gehäuse und erfahren durch ihre Kühle gleich, dass die Mantelungen aus Metall gefertigt sind. Das gilt auch für die die Knöpfe und Taster, deren geschliffene Oberflächen samt und sonders bei Lichteinfall einen herrlich glänzenden Lichtreflex bieten. Den bieten selbst die veredelten Schrauben auf Front und Wangen: Die perfekt eingelassenen und durch ihre Platzierung optisch betonten Fixierungsmittel sind hier Teil des Designs. Beim der haptischen und optischen Erkundung fällt auch sofort die ausgezeichnete Verarbeitung auf. Wer sich die Stirnseiten näher anschaut, entdeckt die minimale Fasung der Kanten. Solche dezenten Details, die auf den ersten Blick kaum auffallen, tragen zur noblen Ausstrahlung bei. Sie wird durch die sanfte Wölbung der Front unterstrichen. Diese leichte Linienführung ist maßgeblich für die Eleganz und Geschmeidigkeit der Serie, denn die Gehäuse besitzen ansonsten klassisches HiFi-Format mit einer Standard-Gehäusebreite von rund 43 Zentimetern – wobei der SACD-Player ungewöhnlich tief ist …

![]()

Das „110 Anniversary“-Logo weist den SACD-Player und den Verstärker als Limited Edition-Modelle aus.

SACD-Player Denon DCD-A110

Wo andere Scheiben-Abspieler meist wenig Höhe, geringe Tiefe und eine entsprechende Leichtgewichtigkeit besitzen, imponiert der DCD-A110 durch seine Größe und sein Gewicht: Mit fast 14 Zentimetern Erhabenheit, etwa 40 Zentimetern Ausdehnung nach hinten und eine Schwere von satten 16 Kilogramm betont dieser Player seine physische Präsenz. Damit ist auch in diesem Punkt ein perfekter Partner für den Verstärker PMA-A110. Die Gewichtigkeit ist aber kein Selbstzweck. Eine größere Masse, die zudem noch in puncto Vibrationen optimiert ist, sorgt für einen stabileren, ruhigeren Betrieb des Laufwerks und der nachfolgenden Elektronik, was sich auch in einem deutlich entspannteren, klareren Klang bemerkbar macht. So sind beim DCD-A110 nicht nur die Seitenteile und Deckenplatte aus Aluminium, auch eine zusätzliche Metallplatte zur Chassis-Verstärkung sorgt für Masse, Stabilität und Ruhe. Dazu tragen auch die großen, massiven Füße aus Aluminium bei – und, direkt auf das Laufwerk appliziert, eine Kupferplatte, die als Stabilisator für die Mechanik dieser Lese-Einheit dient. Hier rotiert und liest ein originales Denon Disc-Laufwerk – dies ist ja eine Denon-Domäne, die Japaner sind nicht umsonst Pioniere der CD. Das im DCD-A110 eingebaute Laufwerk ist mit einer modifizierten Version des S.V.H.-Mechanismus ausgestattet. S.V.H. steht für „Suppress Vibration Hybrid“ und bedeutet im Wesentlichen, dass neben der Kupferplatte eine druckgegossene Aluminium-Kapselung und eine Antriebsmechanismus-Halterungen aus zwei Millimeter dickem Stahl das Prinzip „Ruhe durch Masse“ fortsetzen. Wer den CD-Schlitten ausfährt, kann den Masse-Effekt hier gleich selbst erfahren: Der Aluminium-Schlitten bewegt sich mit wunderbarer Ruhe und Gleichmäßigkeit. Das Laufwerk wurde soweit wie möglich in Bodennähe des Gehäuses platziert, dieser niedriger Schwerpunkt vermindert die Schwingungen, die aufgrund der Rotation entstehen. Dies erhöht abermals die Laufruhe und ermöglicht eine präzise, fehlerarme Abtastung.

![]()

Der DCD-A110 ist das Flaggschiff in Denons SACD/CD-Player-Portfolio und bietet dementsprechend die avancierteste Technik.

Hochleistungs-Konverter

Auch rund um das Laufwerk geht es äußerst durchdacht weiter. Beim Schaltungsaufbau wurde auf kürzestmögliche Signalwege geachtet, um Einstreuungen und Rauschen zu minimieren. Die Stromversorgung arbeitet mit zwei getrennten Transformatoren für die Digital- und die Analogsektion, damit diese sich nicht beeinflussen. Der Kern dieser mit hochwertigsten und teils maßgeschneiderten Bauteilen bestückten Schaltung ist natürlich die Digital-Analog-Konvertierungsabteilung. Der Nullen und Einsen nimmt sich zuerst die neue „Ultra AL32“-Signalverarbeitung an. Dies ist neueste Generation des von Denon entwickelten und 1993 eingeführten „Alpha Processings“. Es sorgt mit einem ausgeklügelten Algorithmus und viel Rechenleistung dafür, dass zu den von der CD gelieferten digitalen Daten, aus denen das Analog-Signal wiedergewonnen wird, zusätzlich noch Zwischenwerte errechnet werden. Mithilfe des sogenannten Oversamplings stehen dann mehr Werte zur Verfügung, um einen genaueren und glatteren Kurvenverlauf des Analogsignals zu erreichen. Es ist ähnlich wie bei einem Bild, dessen Motiv erst durch die Verbindung von vorgegebenen Punkten entsteht: Je mehr Punkte man zum Verbinden vorfindet, die zudem auch noch an der richtigen Stelle sind, desto geschmeidiger wird die gemalte Linie und desto getreuer wird das daraus schließlich entstehende Motiv. Genau diese Darstellungstreue erreicht die Ultra AL32-Signalverarbeitung im Audio-Bereich mit einem bis zu 32-fachen Oversampling und einer Verdopplung der Sampling-Tiefe auf 32 Bit. Als weiterer positiver Effekt dieser Signalbehandlung wird das Rauschen deutlich minimiert. Das so verfeinerte Digitalsignal wird nun von einem Vierfach-D/A-Wandler ins Analoge übersetzt. Hier arbeiten also gleich vier DACs im sogenannten Doppel-Differenzial-Modus, also zwei Konverter pro Stereo-Kanal, wobei sich je ein DAC um die positiven und einer um die negativen Signalanteile kümmert.

![]()

Wenn die CD oder SACD mit CD-Text versehen ist, zeigt der DCD-A110 auf Wunsch den CD-Titel und dann den Tracknamen an. Alternativ informiert uns das Display über die abgelaufene und die noch ausstehende Spielzeit des Tracks sowie und über die Restlaufzeit der CD.

![]()

Die in Metall ausgeführte, hochstabile CD-Schublade beeindruckt beim Hinaus- und Hineingleiten mit einer perfekten Laufruhe.

Amtliche Ausstattung

Der DCD-A110 bietet zudem eine amtliche Ausstattung. Eine audiophile Delikatesse ist der „Pure Direct“-Modus. Wer den entsprechenden Taster auf der Front drückt, deaktiviert die digitale Signalausgabe und als Steigerung auch noch das Display. Dies verhindert eine mögliche Klangbeeinflussung durch den Betrieb dieser Funktionseinheiten Daneben finden wir einen „Disk Layer“-Taster. Er ermöglicht die Umschaltung zwischen den verschiedenen Schichten einer SACD. So wechselt man auf SACD-Ebene zwischen dem Stereo-Bereich und einem etwaigen Mehrkanal-Bereich, hinzu kommt eine Schicht, in der die Musik in CD-Qualität formatiert ist. Doch ganz gleich, was hier gespielt wird: Der DCD-A110 verrät es uns über sein informationsreiches Display. Über die als LED-Punktmatrix realisierte Anzeige erfahren wir alles, angefangen bei der Trackzahl über die verschiedenen Zeitanzeigen und Wiederholungsmodi bis hin zum Wiedergabeformat des Tracks. Wenn der Datenträger mit CD-Text versehen ist, zeigt das Display sogar zu Beginn den Namen des Albums und den Titel des gerade laufenden Tracks an. Links und rechts des Displays sitzen die Tasten für die grundlegenden Funktionen. Die volle Bedienvielfalt – sei es die direkte Anwahl der Tracks, sei es die Informationsauswahl des Displays, sei es die Programmierung der Spielfolge – bietet uns hingegen die mitgelieferte System-Fernbedienung. Sie strahlt mit ihrer gebürsteten Metall-Oberschale in stimmiger Silber-Graphit-Optik eine schöne Wertigkeit aus. Sie besitzt ein angenehmes Gewicht, ist gut austariert, und ihre Tasten haben eine guten Druckpunkt. Auch bei den Ausgängen sammelt der Denon-Player Pluspunkte: Die von der Silberscheibe abgetasteten Signale stellt er einerseits digital bereit – sowohl über einen elektrischen als auch über einen optischen S/PDIF-Ausgang. Andererseits gibt er die ins Analoge gewandelte Musik über einen unsymmetrischen Audio-Ausgang an den nachfolgenden Verstärker aus.

![]()

Der DCD-A110 gibt die PCM-Files unkonvertiert über einen optischen und einen elektrisch-koaxialen Digitalausgang aus. Ins Analoge gewandelt liefert der Player die Musik an den unsymmetrischen Audio-Ausgang. Mehrkanal-Tracks einer SACD werden hier in einer heruntergerechneten Stereo-Form ausgegeben. Über die „IR CONTROL-Buchsen können Netzwerk-Audio-Player von Denon an einen IR-Controller angeschlossen werden.

Kraft satt: Stereo-Vollverstärker Denon PMA-A110

Hier haben wir mit dem Verstärker-Flaggschiff PMA-A110 ja den passenden Amp – und der erweist sich mit den Maßen 18 mal 43 mal 45 Zentimeter als echter Bolide. Diesen Eindruck bestätigt der Amp auch mit seinem Gewicht: Der PMA-A110 bringt satte 25 Kilogramm auf die Waage. Diese Schwere kommt nicht von ungefähr: Unter der Haube sitzen gleich drei Trafos, die beiden Haupt-Transformatoren sind dabei mit 36 Voltampere überaus üppig dimensioniert und thronen auf einer eigenen Transformatoren-Platte im Zentrum des Verstärkers. Die Trafo-Dopplung ermöglicht eine separate Versorgung der Digital- und Analog-Sektion, deren Schaltungen ebenfalls separiert sind. So werden auch hier gegenseitige Beeinflussungen verhindert. Die Opulenz des Netzteils dient natürlich der kraftvollen und reservereichen Versorgung der Verstärkersektion. Die fordert im Betrieb mitunter einiges an Strom, denn hier wirkt eine „Advanced Ultra High Current-MOS-Gegentaktschaltung“, also eine Class AB-Verstärkerschaltung, die auf hohe Stromlieferfähigkeit hin ausgelegt ist, damit sie auch anspruchsvollste Schallwandler mühelos antreiben kann. Dafür arbeiten Metalloxid-Leistungstransistoren, die gerne wegen ihres angenehmen Klangs eingesetzt werden. Diese leistungsstarke Schaltung sorgt für reichlich Power: An Vier-Ohm-Lautsprechern liefert sie fette 160 Watt – pro Kanal. Eine variable Verstärkung in der Vorstufe sorgt nun noch dafür, dass bei aller Leistungsstärke das Rauschen vermindert wird. Bei einem Amp mit einer festgelegter Verstärkung würde das Rauschen unweigerlich und unverhältnismäßig mitverstärkt.

![]()

Eindrucksvolle Erscheinung: Der PMA-A110 bekräftigt durch seine Größe und sein Design die Leistungsfähigkeit seines 160-Watt-Kraftwerks.

Front mit Finessen und Features

Seine Kraft strahlt der PMA-A110 auch über das Design seiner Front aus. Hier fällt sofort der mächtige, metallene, zentral platzierte Drehgeber für die Lautstärke auf. Seine Opulenz wird durch die ihn umgebende Vertiefung der Front geradezu inszeniert – und das zu Recht: Hier agiert nicht allein ein profanes Dreh-Potentiometer, sondern erstmals eine elektronische Hochpräzisions-Lautstärkeregelung. Sie vermittelt beim Betätigen zwar den Eindruck eines analogen Drehgebers. In Wirklichkeit wird die Position des Reglers aber in ein digitales Signal umwandelt, um so eine noch präzisere, gleichmäßigere, linearere Steuerung zu erreichen. Eine solche elektronische Regelung wirkt auch hinter den Bedienköpfen für die Balance, die Höhen und die Bässe. Sie sind in ihrer Formschönheit und durch ihre Einbettung in die Front ebenfalls eine Attraktion. Da übersieht man fast die darüber positionierten kleinen Taster, dabei sind mit ihnen weitere Finessen des PMA-A110 aktivierbar. Da ist zuerst der Analog-Modus, mit dem alle Digitalschaltkreise und auf Wunsch selbst das Display des PMA-A110 abgeschaltet werden, um einen hochreinen, unbeeinflussten Klang zu erreichen. Dann folgt der Source Direct-Modus, mit dem die Einstellungen für Balance, Höhen und Bässe umgangen werden, um eine höhere Klangqualität zu erreichen. Schließlich folgt der MM/MC-Umschalter für den Phono-Eingang, denn der PMA-A110 bietet Anschluss für Analoglaufwerke mit beiderlei Abtastsystemen. Dazu später mehr. Der nächste Pluspunkt ist der Kopfhörer-Ausgang, der den intimen oder spätabendlichen Musikgenuss ermöglicht. Von welcher Quelle nun die Musik stammt, legt man mit dem rechts auf der Front verorteten Quellenwahlschalter fest. Beim Umschalten rastet er satt, und ebenso satt klingt das Klacken der Relais, die für eine mechanisch saubere Verbindung und komplette Trennung der Kontakte sorgt. Ein zweizeiliges Display zur Linken zeigt uns dann an, welcher Eingang aktuell aktiv ist.

![]()

Der mächtige Drehgeber für die Lautstärke, aber auch die Regler für Bässe, Höhen und Balance sind durch ihre Einbettung in die Front und ihre gedrehte, im Licht glänzende Oberfläche wunderbar in Szene gesetzt. Der optisch schlicht gehaltene Kopfhörer-Ausgang ist da fast zu übersehen.

Anschluss-Vielfalt: Analog mit Phono-Input, …

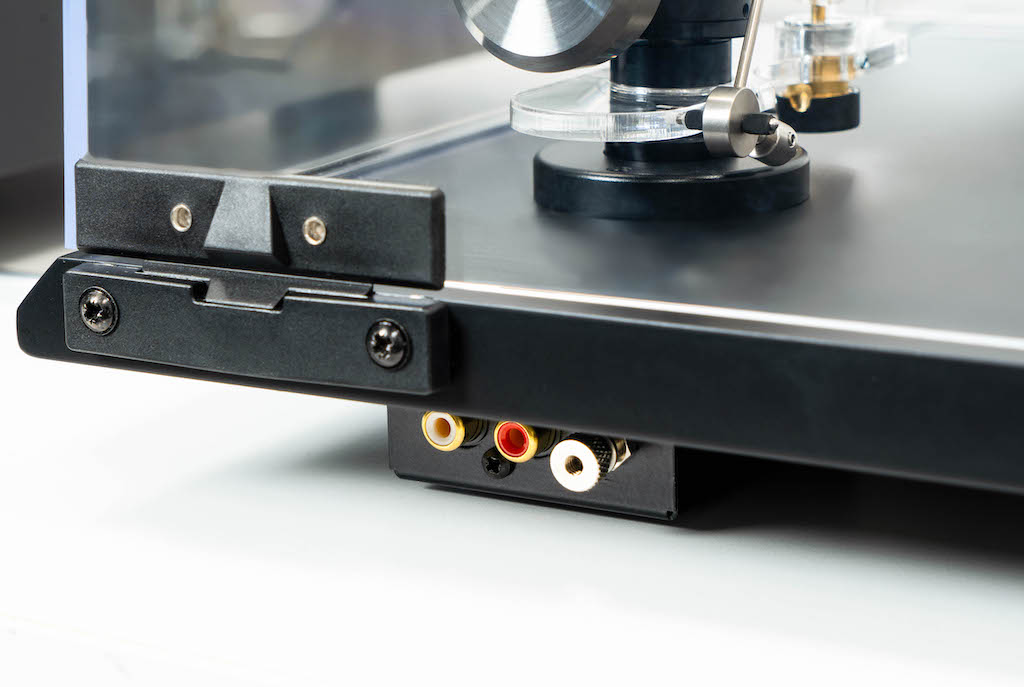

Damit sind wir schon auf der Rückseite und den Ein- und Ausgängen. Hier punktet der PMA-A110 gleich in der analogen Sektion mit dem erwähnten Phono-Eingang für Plattenspieler mit MM- oder MC-Abtaster. Denon hat eine hochwertige, diskrete Phono-Stufe des Typs CR verbaut. Der ist zwar in Bezug auf den Signalpegel etwas fordernder, dafür aber der weniger anspruchsvollen NF-Schaltung klanglich überlegen. Um die Bildung von Brummschleifen zu verhindern, gehört zu dem Phono-Input eine Erdungsklemme, die beim PMA-A110 als „SIGNAL GND“ ausgewiesen ist. Hier wird das Erdungskabel des Plattenspielers angeschlossen. Alle weiteren drei Eingänge sind als Inputs für Line-Level-Zuspieler ausgelegt, etwa einen CD-Player, einen Netzwerkspieler oder einen analogen Recorder. Damit ein solches Aufnahmegerät auch ein Signal zum Aufzeichnen bekommt, besitzt der PMA-A110 mit dem „AUDIO OUT“ auch einen analogen Line-Pegel-Ausgang. Das vollends verstärkte Signal für die Lautsprecher bietet der Verstärker dann über groß dimensionierte Klemmen an, sie fassen auch Kabel mit großem Querschnitt. Hier findet genau ein Paar Schallwandler Anschluss. Komplettiert wird die Analog-Sektion durch den „EXT.PRE“. Dies ist ein Eingang für einen Vorverstärker, wenn man den PMA-A110 allein als Endstufe nutzen möchte. So würde man allerdings viel Potenzial verschenken, denn der PMA-A110 ist weit mehr als ein bloßes Kraftwerk.

![]()

Der PMA-A110: bietet auf seiner Rückseite eine Vielfalt an Anschüssen. Links in der Analog-Abteilung punktet er mit einem Phono-Input samt Erdungsklemme, drei Line-Eingängen sowie einem Recorder- und einem Vorverstärkerausgang. Unten in der Digital-Sektion präsentiert er gleich drei optische und eine elektrische S/PDIF-Schnittstelle sowie einen USB-B-Port.

… digital mit HiRes-Schnittstellen

Ein moderner Verstärker verfügt heutzutage selbstverständlich auch über digitale Schnittstellen – und damit ist klar, dass er zudem auch einen DAC an Bord hat. Hier hat Denon beim PMA-A110 die gleiche Premium-Technik eingesetzt wie beim Flaggschiff-Partner, dem SACD-Player DCD-A110. Zur getreuen Wiederherstellung des Analogsignals kommt bei PCM-Files auch hier mit der neuen Ultra AL32-Signlaverarbeitung die neueste Generation des Denonschen „Alpha-Processings“ zum Zuge, und die Wandlung übernimmt ebenfalls ein Vierfach-DAC, der zur Optimierung der Taktung und zur Minimierung des Jitters mit zwei verschiedenen Oszillatoren operiert. Beim PMA-A110 kann die Konverter-Sektion ihre Klasse aber ganz anders ausspielen als beim SACD-Player. Der Verstärker bietet auf der Rückseite gleich drei optische und einen elektrischen digitalen Input, diese vier S/PDIF-Schnittstellen meistern alle PCM-Files bis 192 Kilohertz/24 Bit – also die maximal mögliche File-Güte dieser Schnittstellen-Norm. Noch hochauflösender geht es über den USB-B-Port: Hier können Files bis PCM 384 Kilohertz/32 Bit zugespielt werden – und sogar DSD-Files bis DSD256, was auch als Quad-DSD oder 11,2 MHz DSD bezeichnet wird. Mit dieser HiRes-Fähigkeit ist der PMA-A110 absolut zukunftsfest, derartig hochauflösende Files muss man erst mal finden. Zur Nutzung der USB-Schnittstelle wird auf dem Computer als Betriebssystem macOS 10.13, 10.14 oder 10.15 beziehungsweise Windows 8.1 oder 10 vorausgesetzt. Windows-Benutzer müssen zudem einen Treiber installieren, der auf der Denon-Homepage zur Verfügung steht. Dafür profitieren vor allem sie von der Möglichkeit, auch beim Rechner das klangliche Optimum herauszuholen.

![]()

Der Quellwahlschalter kann in jede Richtung endlos weitergedreht werden. Im Display wird der ausgewählte Eingang angezeigt. Attraktiver Effekt: Bei der Veränderung gleitet die alte Anzeige quasi nach oben oder unten weg, während die neue nachrückt. Im Betrieb zeigt das Display dann etwa bei der Zuspielung über den USB-Port die Qualität des zugespielten Files an.

Exkurs: Klang-Tuning für PC und Mac

Dazu unternehmen wir eine kleine Exkursion: Die Übermittlung von DSD-Files geschieht beim PMA-A110 zum einen über das gängige DoP-Verfahren. Bei diesem „DSD over PCM“ wird das DSD-Signal für den einfacheren internen Datentransport in einen PCM-„Container“ gepackt, bis es am Ziel schließlich wieder aus dem Container geholt und getreu seines Formats dekodiert wird. Der PMA-A110 ermöglicht aber auch die Übertragung von nativem DSD, also ohne DoP-Verpackung. Das geht beim PC über ASIO (Audio Stream Input/Output). Über dieses Ausgabeverfahren lassen sich ebenso die PCM-Dateien übermitteln. Der Vorteil: Mit ASIO umgeht man beim PC den klanglich nachteiligen internen Windows Audio Mixer. Diese Umgehung vollführt auch die nächste Alternative, die Ausgabe der Dateien über WASAPI (Windows Audio Session Application Programming Interface). WASAPI greift aber immer noch auf den Kernel des Rechners zurück, weshalb ASIO als klanglich beste Lösung gilt. Soweit der PC, nun zum Mac: Hier heißt der Audio Mixer „Audio Core“. Um ihn zu umgehen, muss man im verwendeten Media-Player bei den Wiedergabeoptionen den sogenannten „Exklusiven Zugang“ aktivieren. Dann lässt sich der „Integer Modus“ einschalten, mit dem auch beim Mac die Filter und Klangeffekte des Betriebssystems umgangen werden.

![]()

Wer Files über den USB-Port zuspielt, sollte eine audiophile, HiRes-fähige Player-Softwareverwenden. Hier ist es Audirvana in der Version für Windwos. Für den bestmöglichen Datentransport wählt man hier den ASIO-Treiber aus.

Die Denon Kombination DCD-A110 / PMA-A110 in der Praxis

Für den Test dieser Kombi wählen wir als Lautsprecher die Audio Physic Classic 22. Bei der Musik greifen wir zu Allen Taylors exzellent produziertem Song „Beat Hotel“. Die Einspielung ist auf SACD verewigt, wir starten aber erst mal mit dem CD-Layer dieses Tracks, also im Format PCM 44,1 Kilohertz/16 Bit: Holla, das klingt schlicht exzellent! Die einleitende Akustikgitarre, die auf der rechten Seite allein die ersten Akkorde zupft, hat eine unglaubliche Präsenz und Klarheit. Wir hören den Stahl der Saiten, die Brillanz des Metalls, sogar ein ganz leichtes Schnarren beim Berühren des Bundstäbchens auf dem Gitarrenhals – was für eine crispe Abbildung! Dann setzen zur Spannungssteigerung ein Becken ein, das mit Filzklöppeln sanft angeschlagen wird, hinzu tritt ein Rainstick, dessen Geräusche durch den Hall der Aufnahme eindrucksvoll im Raum schwirren. Wir haben diese Stelle schon oft gehört, aber trotzdem halten wir bei der tollen Wirkung, die der Anfang mit dieser Denon-Kombi entfaltet, unwillkürlich den Atem an. Die Luft sind wir schnell wieder los, denn nun schiebt der Fretless Bass ein mächtiges Tieftonfundament unter diese Einleitung – und der PMA-A110 zeigt gleich hier seine immense Kraft.

![]()

Hier spielt die DCD-A110/PMA-A110-Kombi mit dem Schallwandler Audio Physic Classic 22.

Packendes Erlebnis durch Plastizität und Präsenz

Zugleich wirft nun links eine zweite Gitarre kleine Motive ein, ein melancholisches Saxophon übersendet aus der Halbdistanz Töne , die in der Ferne verwehen, während weitere Percussion-Instrumente gezielt irritierende Geräusche einstreuen: Es klackt rechts, es raschelt links – was für eine fesselnde Atmosphäre! Dann setzt Allan Taylor mit raunendem Gesang ein, er erzählt uns die Geschichte vom legendären Pariser Etablissement, in dem Anfang der 1960er-Jahren die Größen der Beat-Generation verkehrten: „Welcome To Nirvana … At The Beat Hotel“ raunt Taylor, fast drohend flüstert er uns diese düstere Geschichte ins Ohr – und die Denon-Kombi serviert sie uns als packendes Erlebnis: Der Gesang und die Instrumente haben eine ausgezeichnete Plastizität, Präsenz und Räumlichkeit, dadurch erreicht dieses unheimliche Hörspiel eine tolle Intensität – und es findet mitten in unserem Hörraum statt!

![]()

Zum DCD-A110 wie auch zum PMA-A110 liefert Denon eine hochwertige Systemfernbedienung. Mit ihr kann man beide Geräte bedienen. Im Falle des Verstärkers hat man Fernzugriff auf die Quellenwahl, die Lautstärkeregelung samt Stummschaltung, die Helligkeitseinstellung des Displays, die Aktivierung des Analog-Modus – und schließlich bietet allein dieser Ferngeber die Möglichkeit, den TV Auto Play einzustellen. Hat man seinen Fernseher an einen S/PDIF-Input des Verstärkers angeschlossen, startet der PMA-A110, sobald der Fernseher eingeschaltet wird, und schaltet automatisch auf den entsprechenden Eingang.

Faszinierende Klarheit, Ruhe und Reinheit

Diese Livehaftigkeit lässt sich noch steigern: Wir wechseln zum SACD-Layer und hören den Song nun in DSD64-Qualität. Dadurch erreicht die Wiedergabe noch einen Tick mehr Körperhaftigkeit und Tiefe: Die Percussions, die durch den Kunsthall der Aufnahme in einem illusionären Raum von imaginären Wänden reflektiert werden, haben so ein Quäntchen mehr Effekt. Insbesondere der Gesang wirkt nun noch natürlicher. Dazu hat die gesamte Darstellung eine geringfügig größere Offenheit. Was bleibt, ist die faszinierende Klarheit, Ruhe und Reinheit, mit der diese Kombi die Musik abbildet. Wir haben den Song zum Vergleich mal mit unserem SACD-Player Oppo UDP-203 abgespielt: Nun fehlt doch ein Teil der Faszination und Unmittelbarkeit, mit dem Denon DCD-A110 erzählt Allen Taylor einfach eindringlicher, das Hörspiel hat mehr Atmosphäre, die Darstellung mehr Tiefe, die Wiedergabe mehr Ruhe. Wir haben als nächstes mal den Amp ausgetauscht und unseren Hegel 360 zur Verstärkung eingesetzt. Er klingt etwas wärmer und hebt die Stimme ein wenig mehr hervor, während der Denon PMA-A110 den Vokalisten stärker integriert. Mh… das ist jetzt eine Frage des persönlichen Geschmacks. Nun testen wir mal die verschiedenen Klangverbesserungs-Möglichkieten. Als erstes aktivieren am Player den „Pure Direct“-Modus, mit dem die digitale Signalausgabe und das Display abgeschaltet werden. Bei „Beat Hotel“ sind die Unterschiede homöopathisch: Allen Taylors Raunen hat geringfügig mehr Fülle, auch die anderen Instrumente besitzen minimal mehr Substanz. Nun nehmen wir am Verstärker den „Analog-Modus“ hinzu, der hier die ebenfalls Digitalsektion und Display deaktiviert. Dies ist ein ähnlich kleiner, sehr feiner Fortschritt. Die finale Verbesserung ist nun der „Source Direct“-Modus, mit dem wir die Klangregelung umgehen. Auch hier lassen sich noch paar Prozent an Griffigkeit herausholen. In Summe macht sich das schon etwas deutlicher bemerkbar: Nachdem wir alle Purismus-Modi deaktiviert haben, ist die Wiedergabe schon in Nuancen anämischer.

![]()

Design On Top: Zwei Luftschlitz-Paneele sind optisch überaus ansprechend in die Verstärkeroberseite eingelassen. Im Verbund mit den Öffnungen im Gehäuseboden sorgen sie dafür, das die Wärme des Kraftwerks abgeführt wird.

Hochgenuss: digital in HiRes, analog mit Vinyl

Der Effekt der Klangregelungsdeaktivierung ist etwas stärker, wenn wir HiRes-Files hören, die wir dem PMA-A110 über den USB-Port zukommen lassen. Etwa Michel Godard: Der Franzose unternimmt mit seinem Ensemble bei „A Trace Of Grace“ eine spannende Annäherung von Alter Musik und Jazz. Den Track spielen wir in der Qualität PCM 384 Kilohertz/24 Bit per Laptop über die Player-Software Audirvana zu. Auch beeindruckt uns die Reinheit und Ruhe der Wiedergabe, doch im „Source Direct“-Modus legen die Theorbe und der Bass, das Saxophon und der der exotisch-tuba-artige Serpent, letztlich auch die Violine zu. Die Instrumente gewinnt abermals an Direktheit und Griffigkeit, das gesamte Klangbild an Entspanntheit. Wie steht es nun mit der Vinyl-Wiedergabe? Wir legen Patricia Barbers Album „Modern Cool“ auf den Transrotor Dark Star auf, sein MM-System tastet sich durch das geniale „Touch Of Trash“. Das Phono-Modul des PMA-A110 macht seine Sache dabei sehr gut: Die leicht geheimnisvolle Nummer wird von einem ständig wiederholten, prägnanten Motiv des Kontrabasses gespielt. Dieser elektrisch unverstärkte Bass kann mitunter etwas kraftlos klingen, wenn dem Verstärker die nötige Power fehlt. Der PMA-A110 gibt dem Bass aber das richtige volle Volumen, so dass er die Nummer mit seinem Fundament trägt. Auch dynamisch zeigt der Amp hier sein Können: Drummer Mark Walker spielt im Hintergrund neben seinem Drumset auch auf verschiedensten Percussioninstrumente, es sind hochkomplexe Einwürfe und Patterns, die er zudem in der Anschlagsstärke fein variiert. Der wiederum PMA-A110 präsentiert das kunstvollen Schlagwerk in präziser dynamischer Abstufung, auch die Beckenarbeit ist in der schönen Auflösung genau mit der richtigen Präsenz heraushörbar. Selbst die Wiedergabe von Barbers Gesang, der bei dieser Aufnahme per se etwas unnatürlich im Vordergrund steht, weiß der Verstärker gut ins Bandgefüge zu integrieren. Prima! Nun ist der PMA-A110 aber nicht nur fürs Feindynamische gemacht, sondern mit seiner Leistung und seinen Reserven auch für eine fordernde Beschallung ausgelegt. Das erleben wir bei der fett produzierten Rockblues-Nummer „I’m Not Giving In“ von Thorbjørn Risager & The Black Tornado: Die acht Musiker lassen es hier richtig krachen, wir drehen auch ordentlich am Volumen-Regler – doch der PMA-A110 bleibt trotz des hohen Pegels, den wir uns zum Finale dieses Tests geben, ruhig und gelassen.

![]()

Mit dem Analoglaufwerk Transrotor Dark Star beweist der PMA-A110 auch bei der Vinyl-Wiedergabe seine Souveränität.

Fazit

Der SACD-Spieler Denon DCD-A110 und der Vollverstärker Denon PMA-A110, beide aus der limitierten Special Edition zum 110-jährigen Bestehen, bereiten uns ein audiophiles Fest. Die Kombination bietet klanglich eine faszinierende Klarheit, Ruhe und Reinheit, die Wiedergabe besitzt eine sehr schöne Tiefe und eine tolle Auflösung. Die Verstärkersektion des PMA-A110 steuert zudem eine ausgezeichnete Fein- und Grobdynamik bei. Der Amp bleibt selbst bei hohen Pegeln gelassen, denn dieser 160 Watt-Amp hat richtig Kraft und reichlich Reserven. Dazu bietet das Duo etliche feine Features: Der Player beherrscht zahlreiche SACD-, CD- und DVD-Formate, der Verstärker glänzt analog mit der zusätzlichen Phono-Stufe für MM- und MC-Plattenspieler, digital mit seinem Schnittstellen-Portfolio und der HiRes-Fähigkeit bis PCM 384 Kilohertz/32 Bit sowie DSD256. Hinzu kommt die Möglichkeit, zugunsten der Klangreinheit die Digitalsektion, das Display und die Klangregelung abzuschalten. Mit diesem Klangvermögen und dem Feature-Portfolio spielen sich Denons Flaggschiffe in die Referenzklasse. So feiert man würdig ein Jubiläum!