Seta Audio hat die innovativen Lösungen seiner Soulitaire-Serie ins kompakte Format übersetzt. So punktet nun auch der Monitor mit dem patentierten Clusterflex-Gehäuse und dem exklusiven Ringstrahl-Hochtöner – und so haben auch hier die Membranen der Mitteltieftöner eine optimierende Spezialbehandlung erfahren. Neu ist hingegen D‘Appolito-Anordnung der Schallwandler, die das Abstrahlverhalten verbessern. Bietet der Seta Audio Soulitaire Monitor damit auch den vollen, hochauflösend-holografischen Soulitaire-Sound?

Der Seta Audio Soulitaire Monitor besitzt mit seiner Statur auch optische Strahlkraft.

Geht es auch etwas kleiner? Diese Frage hat sich uns unwillkürlich gestellt, als wir vor etlichen Wochen die akustisch wie optisch imposante Soulitaire 12 im Test hatten. Die Antwort lieferte Seta Audio wenige Wochen später mit der wohnraumfreundlicheren Soulitaire 8, nun legt die Mainzer Manufaktur mit dem Monitor nach. Dieser Zwei-Wege-Lautsprecher soll die Meriten der Soulitaire-Serie im wohnraumfreundlichen Kompaktformat bieten. Kompakt ist dabei relativ: Mit den Maßen 54 mal 24 mal 42 Zentimeter beansprucht der Monitor durchaus Platz und Prominenz im Raum. Doch nicht nur diesen Charakterzug hat der Monitor mit seinen größeren Geschwistern gemein. Er ist, trotz der Miniaturisierung, sofort als Mitglied der Soulitaire-Familie zu erkennen. Dafür sorgen die Formgebung und die Gehäusegestaltung – aber vor allem der auffällige Hochtöner im Zentrum der Front.

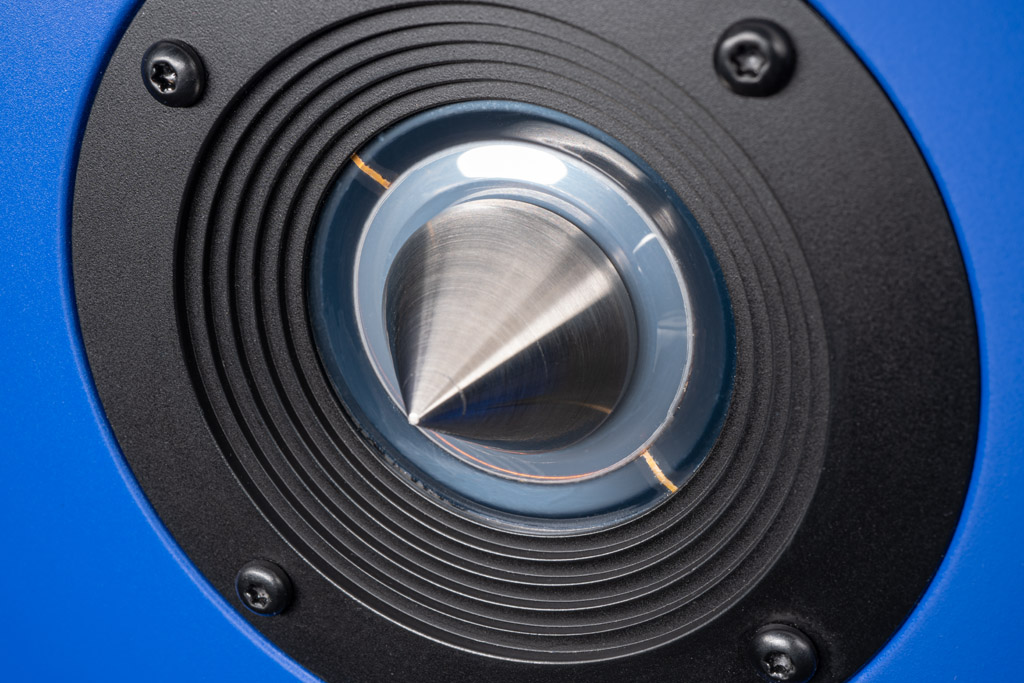

Der komplexe Ringhochtöner ist zugunsten einer homogenen, nicht bündelnden Abstrahlung mit einem Phase Plug bestückt und von einer abgestuften Einfassung umgeben, die für eine definierte Brechung des Schalls sorgt.

Exklusiver Ringstrahler für exzellente Höhen

Für die Schwallwandlung der hohen Frequenzen setzt Seta auf den gleichen Ringstrahler, der auch bei der Soulitaire 12 und der Soulitaire 8 zum Zuge kommt. Ringstrahler sind schon per se eine besondere Wandler-Spezies: Ihre Membran ist nicht nur am äußeren Rand eingefasst, sondern auch im Zentrum fixiert. Die Schallabstrahlung erfolgt über die dazwischen befindlichen schwingfähigen Teile des Ringstrahlers, dies sind zumeist zwei konzentrische, wulstige Sicken. Seta hat dieses spezielle Prinzip nochmals spezialisiert: Die rund fünf Zentimeter durchmessende Membran besteht allein aus einer dünnen Mylar-Folie, statt ringförmiger Wulste weist diese Folie ein komplexes konzentrisches Profil auf. Beim genauen Hinsehen entdecken wir markante v-förmige Vertiefung mit sanft ansteigenden und abfallenden Flanken. Diese Ring-Struktur verleiht der Membran eine größere Stabilität und Belastbarkeit. Im nichtschwingenden Zentrum der Membran thront ein sogenannter Phase Plug in Form eines massiven metallenen Kegels. Seine Aufgabe ist die Schallführung. Damit hebt er einen Effekt auf, der Ringstrahlern generell zu eigen ist: Sie tendieren zur Schallbündelung. Der Phase Plug sorgt deshalb für eine breitere Abstrahlung. Neben dem Metallkegel fällt die außergewöhnliche schwarze Einrahmung des Hochtöners auf: Wo normale Waveguides glattwandig und hornförmig eine Schallführung besorgen, unternimmt hier eine konzentrische, in sechs Stufen ansteigende Einfassung eine definierte Schallbrechung. Die terrassierte Rahmung bewirkt eine horizontal wie vertikal gleichmäßige Abstrahlung auf Achse, also geradewegs von der Membran zum Ohr. Die schwarze Einfassung besteht aus Acrylstein. Dieses auch unter der Bezeichnung „Corian“ bekannte Verbundmaterial besitzt eine große Robustheit und eine hohe innere Dämpfung. Dadurch bewahrt es die sensible Hochtöner-Membran vor allen Schwingungen, die von den beiden Mitspielern erzeugt werden.

Die Membran des Ringstrahlers besteht aus einer dünnen, transparenten und strukturierten Mylar-Folie.

Mitteltieftöner mit Spezialbehandlung

Ab etwa 2.200 Hertz übergibt der Hochtöner an seine zwei Schallwandler-Kollegen, die sich paritätisch um die Mitten und die Bässe kümmern. Die beiden Chassis sind in gleichem Abstand ober- und unterhalb des Tweeters positioniert. Diese symmetrische Speaker-Formation wird „D’Appolito-Anordnung“ genannt. Der amerikanische Physiker Joseph D’Appolito hat sie entwickelt und damit eine vorteilhafte Fokussierung erzielt. Sie reduziert die übermäßige vertikale Abstrahlung des Schalls, dies vermindert die eher ungewünschten Boden- und Deckenreflexionen, welche das Klangbild verfälschen. In Summe ist die Schallabstrahlung des Soulitaire Monitors horizontal wie vertikal bis zu einem Winkel von rund 70 Grad so ausgewogen, dass man ihn auch als Center einsetzen kann – und mit fünf Soulitaire-Lautsprecher dann ein komplettes 5.1.-System realisierbar ist. Zurück zu den Mitteltieftönern. Hier fällt als erstes die eigenartige Struktur der Membraneinfassung auf: Die Sicke besteht nicht wie üblich aus einem durchgängigen Profil, sondern weist markante, rundliche Aussparungen auf. Diese spezielle Struktur dämpft einerseits unerwünschte Resonanzen der Membran, andererseits bewirkt sie eine bei allen Pegeln gleichbleibende Hubbewegung der Membran. Diese Membran ist bei beiden 6-Zöllern als Papier-Konus ausgeführt. Die Schallwandlungsfläche hat allerdings eine Veredlung erfahren: Sie besitzt eine SCT-Beschichtung. Das Kürzel steht für „Solid Cone Technologie“ und ist ein patentiertes Verfahren. Seta Audio hat es ursprünglich entwickelt, um nachträglich die Membran von bereits existenten Lautsprechern optimieren zu können. Dies geschieht durch eine spezielle, auf das Chassis zugeschnittene Glasfaserstruktur, die im Verbund mit verschiedenen Harzen auf die Membran appliziert wird. So lässt sich die Steifigkeit der Membran deutlich erhöhen – und die damit in Zusammenhang stehenden partiellen Vibrationen einzelner Membran-Areale ebenso deutlich vermindern. Die SCT-Behandlung dient auch der Verbesserung des Impulsverhaltens: Die Membran kann flinker und exakter auf das Musiksignal reagieren. Dies steigert auch die Sprachverständlichkeit, wenn der Soulitaire Monitor zur Wiedergabe des Film- und Fernsehtons genutzt wird. Schließlicht befördert die SCT-Beschichtung auch die Bassfähigkeit: Sie trägt dazu bei, dass der Monitor bis 40 Hertz runter spielen kann. Dafür sorgen aber auch die Vergrößerung der resultierenden Membranfläche aufgrund des Einsatzes von zwei Chassis und das außergewöhnliche Gehäuse, in dem die Schallwandler ihre Arbeit verrichten.

Für die Mitten und Bässe kommen zwei Konus-Chassis mit spezialbehandelter Papiermembran zum Zuge.

Clusterflex-Spezialgehäuse

Das Repertoire an Soulitaire-Besonderheiten erstreckt sich auch auf die Behausung: Der Aufbau des Korpus verlässt gängige Konstruktionsprinzipien. Seta Audio hat hier ein Gehäuse entwickelt, das unter der Bezeichnung „Clusterflex“ patentiert ist und eine kompressionsfreie Arbeit der schwingenden Chassis verspricht. Erscheint die äußere Geometrie des 24 Millimeter wandstarken MDF-Gehäuses mit seiner Quaderform noch konventionell, so birgt das Innere vier voneinander getrennte Kammern. Ihre Trennwände besitzen jedoch Durchbrüche zugunsten einer akustischen Kopplung der Kammern. Der Durchmesser, die Zahl und die Anordnung dieser Durchlässe variieren von Kammer zu Kammer. Schließlich besitzt das Gehäuse auch zwei nach außen führende Öffnungen: Auf einer Seite sind im hinteren Bereich zwei Rohre mit sich sanft öffnenden Mündern eingelassen. Über diese Bassports findet ein definierter Druckausgleich zwischen dem Korpus und der Außenwelt statt. Da die Ports sich nur auf einer Gehäuseseite befinden, kann man sie wahlweise nach innen oder nach außen zeigend aufstellen. Das bewirkt eine leicht unterschiedliche Wiedergabe im Grundton-Bereich um rund drei Dezibel. Dies ermöglicht auch eine Anpassung an den Raum. Über die seitlichen Durchlässe werden aber vor allem Bassanteile ventiliert. Trotzdem entspricht das gesamte Funktionsprinzip des Clusterflex-Gehäuses weder einer Bassreflex-Abstimmung noch einer Transmissionline-Konstruktion. Dass vor allem tiefe Töne über die Ports entweichen, beruht auch auf der gezielten Dämmung: Inwandig ist der Soulitaire Monitor mit einer zwölf Millimeter dicken Schicht des schwingungsresistenten Corian ausgekleidet. Hinzu tritt Akustikschaumstoff zur Verhinderung von Schallreflexionen. So wird von dem Schall, den das zurückschwingende Chassis in das Gehäuse abstrahlt, vorwiegend der tonale Mittenbereich neutralisiert.

Das Clusterflex-Gehäuse ist intern in vier Kammern unterteilt, die durch Durchbrüche akustisch gekoppelt sind und ein kompressionsfreies Schwingen der Chassis befördert. Dem gleichen Ziel dienen die beiden Ports auf der Gehäuseflanke.

Manufaktur-Fertigung für individuelle Lösungen

Das geschmeidig an allen Ecken und Kanten gerundete und mit einer Ziernut verfeinerte Gehäuse des Soulitaire Monitors ist im Fall unseres Testmodells mit einem sehr sauber aufgetragenen Strukturlack in leuchtendem Blau überzogen. Da Seta Audio eine Manufaktur ist, sind hier aber auch ganz andere Mantelungen möglich: Alternativ zum Strukturlack bietet Seta ein Schleiflack- oder Hochglanz-Finish an – jeweils in sämtlichen RAL-Farben. Der Soulitaire Monitor ist auch als massive Echtholz-Ausführung realisierbar. Die Holzart ist dabei frei wählbar. Auch technisch bietet Seta Audio Alternativen: Den Soulitaire Monitor gibt es ebenso als Studio-Version. Dann ist der Frequenzgang brutalst gerade, während die HiFi-Version eine leichte Senke im Bereich zwischen zwei und drei Kilohertz aufweist – also in dem Bereich, in dem Musik und Sprache nerviges Potenzial haben. Überdies ist der Soulitaire Monitor auch als Aktiv-Lautsprecher zu haben oder nachträglich aufrüstbar. Dann ist er mit integrierten, auf die Lautsprecher abgestimmten Verstärkern ausgestattet. Seta Audio bietet überdies gegen Aufpreis eine Einrichtung der Lautsprecher beim Kunden an. Beachtlich ist zudem die zehn Jahre währende Garantie – und erst recht das Angebot eines Rückkaufs, wenn man im Lauf der Zeit auf einen anderen Schallwandler aus dem Seta-Sortiment umsteigen möchte. Das ist mögliche Zukunftsmusik, kommen wir wieder zur Gegenwart.

Zur Verfeinerung des Designs sind alle Ecken und Kanten des Gehäuses sanft abgerundet, zudem ist die Front durch eine Ziernut leicht abgesetzt.

Der Seta Audio Soulitaire Monitor in der Praxis

Wir wollen natürlich eine Antwort auf unsere eingangs gestellte Frage, ob auch der Soulitaire Monitor den vollen, hochauflösend-holografischen Soulitaire-Sound liefern kann. Deshalb schaffen wir wieder die gleichen Voraussetzungen: Als Quellgerät agiert der SACD-Spieler Oppo UDP-203, die Amplifizierung besorgt der Vollverstärker Hegel H360. Konsequenterweise greifen wir auch zur gleichen Musik: Wir starten mit Sinne Eeg, die dänische Jazzsängerin und -komponistin spielt mit ihrer Begleitcombo die jazzig angehauchte Nummer „The Bitter End“. Wir haben die Monitore auf separaten Ständern aufgestellt, so bieten sie die beste Performance. Wir wählen die Standardaufstellung: Die Boxen sind eingewinkelt und bilden mit dem Hörplatz ein gleichschenkliges Dreieck. Das funktioniert auch bei dem Soulitaire Monitor prima – und darüber hinaus erleben wie die gleiche Aufstellungs-Gutmütigkeit wie bei den großen Geschwistern: Der Monitor ist gerade mal vorläufig von uns positioniert, und trotzdem bietet er bereits eine überaus plastische und räumliche Abbildung. Da müssen wir nur noch ein wenig die Abstände präzisieren und die Einwinklung justieren – nun ist die Darstellung perfekt!

Die Spezialstruktur der Sicke sorgt für eine akustische Dämpfung und ein gleichbleibendes Schwingverhalten.

Ausgezeichnete Dynamik

Also starten wir die Musik wieder von vorn – und prompt erleben wir auch diesmal wieder den kurzen Schreckmoment: Nach absoluter Ruhe kommt wie aus dem Nichts der Auftakt des Drummers. Joey Baron braucht nur einen Schlag auf die Snare und einen Tritt auf die Bassdrum, um uns trotz moderat eingestellter Lautstärke zusammenzucken zu lassen. Diese Ansatzlosigkeit ist schlicht phänomenal! Die tolle Dynamik können wir nun bei dem gesamten Drumset erleben, denn das Intro des Songs gehört allen der Rhythmussektion. Baron bietet uns mit seinen Toms, Drums und Becken ein finessenreiches Kurz-Feature seines Könnens, es klingt noch ein wenig spritziger als bei den große Soulitaire-Verwandten. Im Intro gesellt sich schnell der Bassist Scott Colley hinzu, auch hier staunen wir nicht schlecht: Sein Kontrabass besitzt ein Volumen, das wir eher einem ausgewachsenen Strandlautsprecher zugebilligt hätten, nicht aber diesem kompakten Monitor! Dabei trägt er keinesfalls dick auf: Colleys Tieftöner klingt wie ein typischer Kontrabass, er besitzt den schön knurrigen Grundcharakter, bietet in tiefen Lagen den tiefen, aber straffen Bass, in hohen Lagen hingegen jenen nasalen Ton, der für einen akustischen Kontrabass typisch ist. Nun gesellen sich die Keyboards und der Gesang von Sinne Eeg dazu – und wieder erleben wir die geradezu holografische Abbildung, den schon die großen Soulitaires geliefert haben. Der Monitor kann es also auch: Er stellt uns die Musiker mit einer wunderbaren Plastizität und Tiefenstaffelung in den Hörraum.

Der Monitor bietet, wie alle Soulitaire-Modelle, ein Paar hochwertige nextgen-Anschlüsse von WBT. Sie bestehen vor allem aus Kunststoff, die geringe Metallmasse soll für weniger Klangbeeinflussung sorgen. So sind nur die notwendigen Kontaktfläche in Kupfer realisiert. Bei der Verwendung von Litze und Kabelschuhen geben die Klemmen beim Festziehen ein Ratschen-Geräusch von sich und bieten einen leichten Widerstand, wenn ein ausreichend hoher und damit optimaler Anpressdruck erreicht ist.

Verfeinerte Darstellung nach dem Seitenwechsel

Nun tauschen wir mal die Monitore, sodass die Bassports nicht mehr nach innen, sondern nun nach außen weisen. In unserem Hörraum profitiert davon vor allem Sinne Eeg: Ihre Stimme wirkt jetzt etwas verfeinert, etwas offener. Beim zweiten Hinhören merken wir aber auch beim Klavier eine durchaus positive Verschlankung, das kommt manchem Detail, das der Pianist Jacob Christoffersen in den mittleren Lagen spielt, zugute. Wie sieht das nun bei einer großformatigen Besetzung aus? Wir legen dafür den ersten Satz aus Anton Bruckners Vierter Sinfonie auf, gespielt von der Niederländischen Radiophilharmonie unter der leitung von Jaap van Zweden. Der zwanzigminütige Satz ist mit langem Atem komponiert und schwingt sich nur langsam auf. Die Muße dafür haben wir, denn der Monitor sorgt für einen ungemein entspannten Musikgenuss. Die Schallwandlung geschieht anstrengungsfrei, auch wenn wir den Pegel steigern, und sie behält ihre Klarheit. Wir können mit Leichtigkeit die einzelnen Instrumentengruppen heraushören, bei Bruckners mitunter dichtem Orchestersatz ist diese Durchhörbarkeit enorm wichtig. Auch hier erleben wir den Effekt, dass der Gesamtklang eine Verfeinerung erfährt wenn die Monitore mit den Bassports nach außen aufgestellt sind. Wie sieht es nun mit dem Wandabstand aus? Bei den großen Soulitaire-Modellen hat das Clusterflex-Gehäuse ja verhindert, dass trotz zunehmender Wandnähe die Bässe stärker betont werden. Das erleben wir auch mit dem Monitor: Wir haben die ursprüngliche Distanz zum Gemäuer von etwa einem halben Meter peu à peu verringert, bis schließlich die eingesteckten Boxenkabel die Wand touchieren. Trotzdem bleibt auch diesmal der Sound erstaunlich stabil und ausgewogener. Das klappt sogar noch besser als bei den großen Modellen.

Das Monitor-Paar kann mit den Gehäuseöffnungen nach innen oder nach außen weisend aufgestellt werden, das ermöglicht zwei leicht verschiedene Klangcharakteristika.

Exzellente Transparenz und Verständlichkeit

Auch den Flüstermodus, mit dem bereits die großen Geschwister brillierten, beherrscht der Monitor ziemlich gut: Selbst bei geringer Lautstärke wirkt das Klangbild nicht fisselig, dünn und anämisch, sondern bietet eine schöne Ausgeglichenheit und Fülle, in der auch der Bass mit seinen tiefen Frequenzen abgebildet wird. Diese Ausgeglichenheit erleben wir übrigens nicht nur im Hot Spot, sondern auch abseits der zentralen Hörposition. So erlebt auch ein linker und rechter Sitznachbar auf dem Sofa den vollen Hörgenuss. Das zahlt sich auch bei der Filmtonwiedergabe aus. Hier kommt dem Sound eine weitere Eigenschaft des Monitors zugute: die ausgezeichnete Transparenz. Wir haben es mal mit der Podrace-Sequenz aus „Star Wars I: The Phantom Manice“ getestet: Da kann es bei dem futuristischen Wagenrennen krachen, wie es will, da können die Antriebe der Flitzer noch so aufheulen: Die Sprachverständlichkeit der vereinzelten Monologe und Dialoge ist exzellent – auch wenn das Geäußerte in fremden galaktischen Idiomen geäußert wird. So bekommen wir auch sprachlich einen Crashkurs – zusätzlich zu der Materialschlacht, die dieses Rennen in beeindruckendem Bild und Ton bietet.

Genau für den Monitor passende Boxenständer fertigt Liedtke-Metalldesign.

Fazit

Ja, auch der Seta Audio Soulitaire Monitor liefert den vollen, hochauflösend-holografischen Sound, der uns schon bei den großen Modellen der Soulitaire-Serie beeindruckt hat. Die Übersetzung der innovativen Lösungen in das kompakte Format – angefangen beim Clusterflex-Gehäuse über den Ringstrahl-Hochtöner bis hin zur SCT-Membran-Optimierung – ist also rundherum gelungen. So bietet auch der Monitor eine exzellente Transparenz, was ihn zudem für den Einsatz im Home Cinema-Bereich attraktiv macht. Er ermöglicht ebenfalls eine wandnahe Aufstellung und bietet gleichermaßen ein ausgewogenes Klangbild selbst bei niedrigen Lautstärken. Hierbei hat uns vor allem die anstrengungslose Bassfähigkeit des Monitors imponiert. So verkörpert der Soulitaire Monitor eine kompakte Klangkultur – und punktet dabei mit zahlreichen Optionen: Der Grundton der Wiedergabe ist durch die Aufstellung mit nach innen oder außen weisenden Ports veränderbar, der Monitor ist wahlweise in der HiFi-Version oder in der ultralinearen Studio-Version erhältlich – und zudem gibt es den Lautsprecher auch als aktive Variante mit angepassten Verstärkern. Die optischen Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Farb-, Lack- und Holzvarianten runden die Flexibilität des Soulitaire Monitor ab.

Test & Text: Volker Frech

Fotos: Philipp Thielen

Klasse: Referenzklasse

Preis-/Leistung: gut

Technische Daten

| Modell: | Seta Audio Soulitaire Monitor |

|---|---|

| Produktkategorie: | Kompaktlautsprecher, Studiomonitor |

| Preis: | - passive Version: ab 9.500 Euro / Paar - aktive Version: auf Anfrage |

| Garantie: | 10 Jahre |

| Ausführungen: | - Strukturlack, Schleiflack, Hochglanz-Finish (jeweils in sämtlichen RAL-Farben) - Massivholz-Korpus (Holzart frei Wählbar) |

| Vertrieb: | Seta Audio, Mainz Tel. +49 177 31 21 375 www.seta-audio.de/home |

| Abmessungen (HBT): | 540 x 240 x 420 mm (ohne Lautsprecherklemmen) 540 x 240 x 450 mm (mit Lautsprecherklemmen) |

| Gewicht: | 21,4 kg / Stück |

| Bauart: | Zwei-Wege, d’Appolito, passiv, Clusterflex-Gehäuse |

| Hochtöner: | 1 x 50 mm (Ringhochtöner, Mylar-Membran) |

| Mitteltiefmitteltöner: | 2 x 160 mm (Konus, SCT-optimierte Papier-Membran) |

| Frequenzbereich: | 40 Hz - 24 kHz (Herstellerangabe) |

| Trennfrequenz: | 2.200 Hertz (Herstellerangabe) |

| Impedanz: | 4 Ω (Herstellerangabe) |

| Wirkungsgrad: | 92 dB (Herstellerangabe) |

| Lieferumfang: | - Seta Audio Soulitaire Monitor |

| Pros und Contras: | + exzellente Dynamik und Auflösung, herausragende räumliche Abbildung, sehr gute Basswiedergabe + ausgewogener Klang auch bei niedriger Lautstärke + aufstellungsunkritisch + auch als Studio- und/oder Aktiv-Version erhältlich, nachträgliche Aufrüstung zur Aktiv-Version ebenso möglich + optionale Vor-Ort-Justage (gegen Aufpreis) + 10 Jahre Garantie, außerdem Rückkauf-Angebot - Klangvolumen, Bass und Pegelfestigkeit etwas geringer als bei den Standlautsprecher-Modellen der Serie |

| Benotung: | |

| Klang (60%): | 97/100 |

| Praxis (20%): | 98/100 |

| Ausstattung (20%): | 96/100 |

| Gesamtnote: | 97/100 |

| Klasse: | Referenzklasse |

| Preis-/Leistung | gut |

Der Beitrag Seta Audio Soulitaire Monitor – Kompakte Klangkultur erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.