Bestes bleibt: Der vor vielen Jahren von Transrotor präsentierte Zet 1 gilt mittlerweile als Klassiker, zählt aber nach wie vor zu den gefragten Plattenspielern – kein Wunder, denn das Acryl- und Alu-bewehrte Masselaufwerk glänzt mit einer attraktiv-schwungvollen Optik und bietet mit seinem ausgelagerten Präzisions-Antrieb samt externer Motor-Steuerung, dem S-förmigen-Spitzen-Tonarm sowie dem spezialgeschliffenen Abtaster einen exzellenten Klang. Zeit, den Transrotor Zet 1 endlich im Test zum präsentieren.

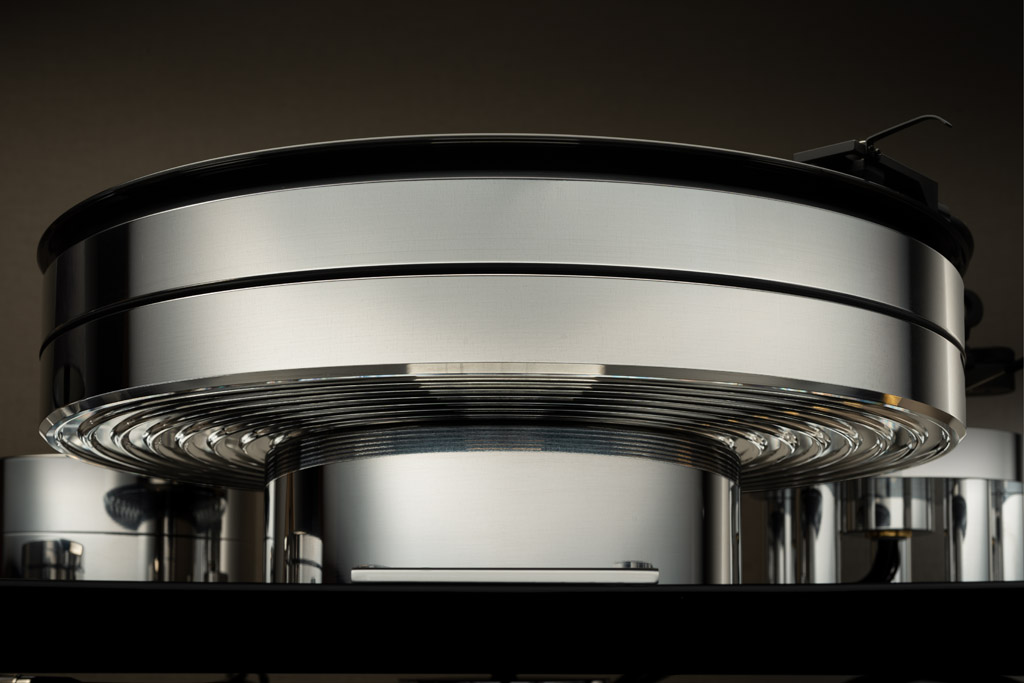

Glänzendes Acryl und poliertes Alu: Der Zet 1 ist ein typisches Transrotor-Laufwerk.

Nachdem wir vor einiger Zeit den Transrotor Dark Star vorgestellt haben, der mit seiner dunklen Aura eine echte Ausnahme im Portfolio des Plattenspieler-Spezialisten darstellt, testen wir nun mit dem Zet 1 ein Masselaufwerk, das geradezu typisch für die edel-hochglanzpolierte Alu- und Acryl-Optik der High End-Manufaktur ist. Gemessen an den Monumental-Laufwerken, für die Transrotor berühmt ist, gehört der Zet 1 aber zu den kompakteren, preislich moderaten Modellen. Durch etliche Upgrade-Optionen lässt er sich allerdings stufenweise ausbauen und klanglich veredeln. Wir testen, was der Zet 1 in der Standard-Version kann und zeigen, was darüber hinaus möglich ist.

Die Füße des Zet 1 sind samt und sonders durch Drehen des oberen Metallrondells höhenverstellbar.

Masselaufwerk mit schlankem Design

Die Basis des Zet1 bildet ein zwei Zentimeter starkes Chassis aus Acryl. Dieser Werkstoff ist bei Transrotor wie auch bei den meisten anderen Plattenspieler-Herstellern wegen seiner Schwingungsresistenz äußerst beliebt, sollte aber wegen seiner empfindlichen Oberfläche äußerst pfleglich behandelt werden. Bei unserem Testmodell ist dieses Chassis in hochglänzendem Schwarz gehalten, alternativ gibt es den Zet 1 auch in Weiß, hier ist überdies auch eine matte Ausführung möglich. So oder so: Das Chassis fällt durch sein geschwungenes Design auf. Zugunsten der optischen Schlankheit und Geschmeidigkeit sind alle Ecken und Kanten der grundlegenden Rechtecksfläche stark abgerundet und sehr prägnant tailliert, wobei die seitlichen Kurven stärker ausfallen als die vorder- und rückseitigen Verschlankungen. Dieses Chassis ist die Plattform, auf und unter der alle Bestandteile des Plattenspielers montiert sind. Damit ist der Zet 1, wie alle Transrotor-Plattenspieler, ein Masselaufwerk. Bei dieser Konstruktionsweise sorgt massiver Materialeinsatz für Ruhe, verbleibende störende Vibrationen werden vom Spieler zur Stellfläche ableiten und nicht, wie beim Subchassis-Laufwerk, durch Federn absorbiert. Den Kontakt zum Untergrund stellt beim Zet 1 eine Drei-Punkt-Lagerung mit zwei vorderen und einem hinteren Fuß her. Diese Füße sind alle höhenverstellbar, so kann der Zet 1 in alle Richtungen wasserwaagengerade ausgerichtet werden. Das ist wichtig für den reibungsfreien Gleichlauf des Plattenspielers. Zur Höhenjustage dreht man einfach das jeweilige Metallrondell auf der Oberseite des Chassis. Damit treibt man den darunter sitzenden Dorn, der mit einem Gewinde durch die Basisplatte geführt ist, weiter hinein oder heraus. Der Spike wiederum mündet in eine metallene Kugel, sie setzt auf einem Spike-Untersetzer auf, der ebenfalls als Metallrondell gestaltet ist.

Der massive Plattenteller des Zet 1 wiegt nahezu neun Kilogramm. Die Reliefstruktur der Unterseite dient (wie die obere Rillenanordnung im Verbund mit der Auflage) der Verhinderung unerwünschter Resonanzen.

Strahlendes Zentralgestirn: Teller und Lager

Inmitten dieser Rondelle sitzt, wie ein Zentralgestirn, der chromartig glänzende Plattenteller. Satte fünf Zentimeter ist er dick, fast neun Kilogramm bringt er auf die Wage – kein Wunder, denn der Teller besteht aus massivem Aluminium. Er wird bei Transrotor aus dem vollen Metall gedreht. Wer die Ober- und Unterseite des Tellers betrachtet, sieht, welche Kunstfertigkeit damit einhergeht: Unterseitig weist die Fläche neben der großen Aushöhlung, die Platz für den Subteller und den Lagerblock bietet, acht kreisrunde Nuten auf, oberseitig entdecken wir dann eine Vielzahl an Vertiefungen. Die konzentrische Strukturierung soll das Resonanzverhalten des Tellers verbessern. Dem gleichen Zweck dient die fünf Millimeter messende schwarze Auflage aus Carbon-Acrylat, sie dämpft den hellen Ton, der entsteht, wenn man mit dem Finger über die Oberseite des Tellers fährt. Den krönenden Abschluss bildet nun die mitgelieferten Plattenklemme: Der Aluminium-Knauf dient als Beschwerer, der mit seinem Gewicht die Schallplatte auf den Teller drückt. Wer nun den Teller abnimmt, entdeckt die scheinbar unspektakulärste, weil für das Auge sonst unsichtbare Komponente des Plattenspielers: das Lager. Doch es ist mitentscheidend für den Gleichlauf und die Laufruhe und damit für die Wiedergabequalität. Transrotor zollt diesem Umstand sichtbar Respekt: Allein der runde Block, in dem das hochwertige Lager ruht, ist rund vier Kilogramm schwer. Dieser glänzende, terassierte Aluminiumturm wirkt mit seiner Massivität und der konzentrischen Struktur des oberen Plateaus wie das Pendant des Plattentellers. Im Zentrum des Lagerblicks sitzt der kleine metallene Subteller, auf dem der große Plattenteller passgenau ruht. In der Mitte ragt der Edelstahl-Dorn dieses Lagers heraus, dieser Lagerdorn rotiert in einer Messingbuchse, in die eine Keramikkugel eingelassen ist. Dies ergibt eine minimierte, harte und verschleißresistente Kontaktfläche. Dies ist wichtig für eine langwährende reibungsfreie Rotation.

Der massive Lagerblock des Zet 1:Wer den Metalldorn dieses Inverslagers leicht hebt und wieder senkt oder über den Subteller die Spindel dreht, erlebt die perfekte Fertigung dieses Lager und seine geschmeidige Gängigkeit.

Synchron-Motor für präzisen Speed

Damit sich überhaupt was dreht, braucht der Plattenspieler einen Motor. Dieser Antrieb ist beim Zet 1 ausgelagert. Er sitzt in einer glänzenden, schweren metallenen Motordose, die genau auf den hinteren linken Ausleger des Chassis passt. Zwischen Zarge und Dose sitzen sechs extrem weiche Gummifüßchen, so werden etwaige Vibrationen des Motors abgepuffert. Um einen exakten Gleichlauf zu erreichen, ist der Zet 1 mit einem hochwertigen Zweiphasen-Synchron-Motor ausgestattet. Er läuft synchron zur angelegten Spannung, das heißt: ändert man die Spannung, ändert sich die Geschwindigkeit. Auf der Oberseite des Motors sitzt die Antriebsscheibe. Über diesen Pulley spannt man den Riemen, den man zuvor um den Plattenteller gelegt hat. Durch diesen rundgeschliffenen Ring wird die Drehung des Motors auf den Plattenteller übertragen. Dabei läuft der Riemen in einer als Führung dienenden Nut des Tellers. Auch der Pulley hat Führungen – und zwar in jedem der beiden unterschiedlich großen Räder der Antriebsscheibe. Durch die differierenden Durchmesser der Räder erreicht man die beiden verschiedenen Umdrehungszahlen: Ähnlich wie bei der Gangschaltung eines Fahrrads erzielt man so zwei verschiedene Übersetzungen, so komm man mit der oberen kleinen Scheibe auf die LP-Geschwindigkeit von 33 1/3 Umdrehungen pro Minute (UpM), mit der unteren hingegen auf den Single-Speed von 45 UpM.

Der ausgelagerte Motor treibt den Zet 1 über den Pulley mit einem Rundriemen an. Zieht man den Riemen über das kleine Rad, erreicht man 45 UpM, zieht man ihn über das große Rad, rotiert der Plattenteller mit 33 1/3 UpM. Da der Zet 1 mit dem „Konstant Eins“-Netzteil betrieben wird, nimmt den Geschwindigkeitswechsel stattdessen an dieser Stromversorgung vor.

Präzisions-Netzteil für perfekte Spannung

Das mechanische Umlegen des Riemens kann man sich aber sparen, denn beim Zet 1 lässt sich die Geschwindigkei auch elektronisch umstellen – mit dem Transrotor Konstant Eins. Das ist quasi die Komprimierung des größeren Konstant Studio-Netzteils, bietet dessen Vorzüge aber in einem richtig edlen Gehäuse, das der Motordose ähnelt und darum optisch perfekt zum Zet 1 passt. In der schicken Schal steckt eigentlich die aufwändige Motorsteuerung, die mit einem eigenen Generator arbeitet, um den Motor mit eienr absolut sauberen Spannung präzise ansteuern zu können. Mit zwei Trimm-Potentiometern kann man sogar eine Geschwindigkeit-Feineinstellung im Rahmen von plus/minus fünf Prozent vornehmen, um exakt 33 1/3 und 45 UpM zu erreichen. Das Umschalten zwischen diesen beiden Geschwindigkeiten und das Einschalten des Zet 1 ist attraktiv gelöst: Man dreht einfach den wunderbar gängigen Deckel der Aluminiumdose nach links oder rechts, in der Mittelstellung ruht der Zet 1. Eine kleine Aussparung im Deckel erlaubt uns den Blick auf die Geschwindigkeitsangaben „0“, „33“ und „45“, die auf der gekapselten Motordose eingraviert sind. Das ist sehr gediegen gemacht! Um die attraktive Optik nicht zu stören, sind die Anschlüsse auf der Rückseite positioniert. Hier sitzt die Buche für den Sechspol-Stecker, dessen Kabel zum Motor führt, und der Anschluss für das externe, einfache Stecker-Schaltnetzteil. Die Stromversorgung des Motors ist also quasi doppelt ausgelagert. Sollte beim Betrieb des Zet 1 ein schnelles Ticken zu hören sein, behebt dies eine (nicht im Lieferumfang enthaltene) Erdungsleitung vom Konstant Eins zum Erdungsanschluss des Phono-Vorverstärkers.

Das externe Netzteil „Konstant Eins“ liefert hochreinen Strom und bürgt mit seiner Steuerungselektronik für absolut stabilen Gleichlauf. Die Geschwindigkeitswahl trifft man durch Drehen des Deckels – eine sehr schicke Lösung!

Top-Tonarm für alle Fälle

Sitz hinten links der Antrieb, so ist hinten rechts das Areal des Arms. In schöner Symmetrie und optischer Stimmigkeit ist seine Basis deshalb natürlich ebenfalls in einer chromglänzenden, zylindrischen Aluminium-Konstruktion ausgeführt. Allerdings sehen wir hier keinen massiven Block, sondern ein luftiges Gebilde, das ein wenig an eine antike Säulenhalle erinnert: zuunterst eine Grundplatte, die fünf Streben beherbergt, auf denen ein Plateau thront, auf der wiederum der Sockel für den Tonarms sitzt. Was für ein Aufwand! Auf diesen Sockel montiert Transrotor standardmäßig seinen TR 800-S. Dies ist ein ein-Punkt-gelagerter Neun-Zoll-Tonarm, der auf den SA-250 des japanischen Spezialisten Jelco zurückgeht und von Transrotor in etlichen Modellen eingesetzt wird. Bei unserem Zet 1 ist der Arm in Schwarz gehalten, alternativ gibt es ihn in Silber oder Titan. Der etwa 800 Euro kostende TR 800-S ist ein ziemlicher Allrounder: Der sanft S-förmig gebogene Aluminium-Arm gehört zu den mittelschweren Modellen, er harmoniert mit einer Vielzahl von Tonabnehmern. Durch seinen Bajonett-Schraubverschluss ist der Wechsel der Kopfplatte, unter der das Abtastsystem sitzt, zudem ein Kinderspiel. Der Verschluss wurde einst von dem Hersteller SME eingeführt, er ist eine inoffizielle Norm geworden und wird deshalb auch als SME-Bajonettbefestigung bezeichnet. Dieser Schnellverschluss kommt Vinylisten entgegen, die für verschiedene Musikstile auch verschiedene Abtaster verwenden wollen. Der TR 800-S besitzt einen sehr präzise agierenden Lift, der ein gute Dämpfung hat: Auch bei sofortigem Umlegen des Hebels sinkt die Nadel sanft in die Rille. Die korrekte Auflagekraft, die bei jedem Stylus-Modell anders ist, wird mit dem mitgelieferten Gegengewicht eingestellt, das auf das hintere Armende aufgeschraubt wird. Damit auf die Nadel auch seitlich die richtigen Kraftverhältnisse wirken, ist der TR 800-S mit einer Anti-Skating-Einrichtung ausgerüstet. Mithilfe eines Einstellrads kompensiert man jene Kräfte, die während des Plattenabspielens den Tonarm zur Plattenmitte ziehen. Dadurch wird die innenliegende Flanke der Vinylrille stärker beansprucht. Das Anti-Skating verhindert dies – und schont ebenso die empfindliche Nadel.

Der Zet 1 ist für Neun-Zoll-Tonarme ausgelegt, Transrotor bestückt ihn mit dem S-förmigen TR 800-S. Durch seinen SME-Bajonett-Verschluss kann man die Kopfplatte mitsamt dem darunter montierten System in wenigen Sekunden austauschen.

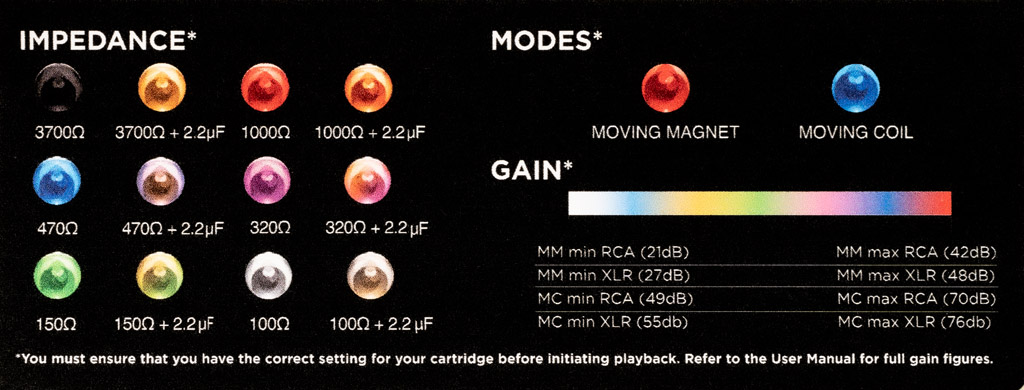

Sensibles System: der Tonabnehmer Uccello

Kleine Komponente, große Wirkung: Die Nadel und das sie beherbergende Trägersystem entscheiden mit ihrer Art und Qualität über Dynamik, Auflösung, Klang – und nicht zuletzt über die Ruhe oder Unruhe in der Wiedergabe. Mit dem Wechsel hin zu einem hochwertigen System erreicht man nicht nur einen klanglichen Zugewinn, sondern auch eine entspanntere Wiedergabe, bei der deutlich weniger Nebengeräusche zu hören sind. Ein solches Qualitäts-System ist ab Manufaktur in den Zet 1 eingebaut: das Transrotor Uccello. Hierbei handelt es sich um ein Moving Magnet-System auf Grundlage der Goldring G1000-Baureihe. Goldring zählt seit über 80 Jahren zum Nadel-Adel, Transrotor hat lange Jahre den deutschen Vertrieb innegehabt – und lässt auch weiterhin die britischen Abtaster für die eigenen Plattenspieler modifizieren. Beim Uccello etwa ist das System mit einem Super Fine Line-Spezialdiamanten veredelt. Der komplexe Edelsteinschliff ist eine Weiterentwicklung des Shibata-Schliffs. Erfunden hat ihn in den der JVC-Mitarbeiter Norio Shibata. Er arbeitete in den 1970ern der an der Quadrophonie-Wiedergabe per LP. Der japanische Entwickler wollte bei der Abtastung des Vinyls durch die Nadel eine größere Kontaktfläche erreichen, ohne dabei die Rille stärker zu strapazieren. Das Quadrophonie-Verfahren wurde ein Reinfall, der Shibata-Nadelschliff und der hiervon abgeleitete Super Fine Line-Schliff hingegen ein Erfolg: Durch die größere Auflagefläche werden die Rillenflanken weniger punktuell belastet, die Politur der Nadelspitze reduziert zudem die Gleitreibung. Summa sumarum sorgt dieser Schliff für eine schonende Abtastung mit weniger Geräuschen und mehr Klang.

Der Zet 1 ist standardmäßig mit dem Moving Magnet-System Transrotor Uccello bestückt, er kann aber mit einem anderen Abtastern klanglich aufgerüstet werden.

Da geht noch mehr

Soweit der Zet 1 in der Standardausstattung. Doch Transrotor hat dieses Laufwerk so konzipiert und vorbereitet, dass es leicht ausbaufähig ist und durch verschiedene Upgrades klanglich optimiert werden kann. Die erste Möglichkeit ist der Austausch des Abtastsystems. Eine andere Option ist der Wechsel hin zu einem hochwertigeren Netzteil, mit dem dann – nächste Steigerungsmöglichkeit – auch der Betrieb eines zweiten oder gar dritten Motors möglich ist. Beim Lager bietet sich eine Veredlung mit Transrotors berühmtem Magnetfeldlager TMD (Transrotor Magnetic Drive) an, und wer für verschiedene Musik auch verschiedene Arme einsetzen möchte, kann auf dem Zet 1 einen Zweitarm platzieren. Er wird dort montiert, wo die Motordose steht, das Chassis besitzt auch bereits die nötige Bohrung. Der Motor steht dann seitlich auf einem Ständer. Es gibt au0erdem auch eine separate Basis für einen Zwölf-Zoll-Arm. Die Optimierung gipfelt in einem Laufwerkstisch, der auf die Optik des Zet 1 abgestimmt ist.

Das metallene Firmenschild weist den Zet 1 Transrotor-Laufwerk aus. Wer rästelt, was „JR“ bedeutet: Der Firmengründer von Transrotor ist Jochen Räke.

Leichtes Set-up

Natürlich soll der Zet 1 auch schon in der Grundversion Spaß machen – und dieser Spaß beginnt beim Aufbau, denn Transrotor macht es uns leicht: Der Zet 1 wird nahezu spielfertig geliefert. Der Tonarm ist montiert, das System justiert, für etwaige Einstellarbeiten, zum Beispiel bei einem Systemwechsel, liefert Transrotor die nötige Einstellschablone und die Inbusschlüssel gleich mit. Auch das Lager ist schon bereitet, wir müssen hier nur vorsichtig den Teller aufsetzen. Nun noch den Motor auf das Chassis stellen, den Antrieb mit der Steuerung verbinden und die Steuerung mit dem Netzteil konnektieren. Fehlt nur noch die waagerechte Ausrichtung des Zet 1 sowie die Einstellung der Auflagekraft. Auch das ist mit der gut verständlichen Anleitung alles kein Problem. Mithilfe einer Wasserwaage und über die drei höhenverstellbaren Füße richten wir den Zet 1 so aus, dass das Laufwerk zu keiner Seite ein Gefälle hat. Nun balancieren wir den Tonarm aus: Wir schrauben das Gegengewicht so weit auf den Arm, bis dieser in der Waagerechten schwebt. Durch behutsames, teilweises Absenken des Liftes merken wir schnell, ob der Arm noch niedersinkt oder bereits die perfekte Balance erreicht hat. Wenn letzteres der Fall ist, drehen wir die Skalenscheibe des Gegengewichts (und nur die!), bis die hier aufgebrachte Markierung „0“ nach oben gerichtet ist. Nun drehen wir das Gewicht inklusive Skalenscheibe, bis die richtige Auflagekraft erreicht ist. Beim Uccello beträgt der Nennwert 1,75 Gramm, hier kann man aber durchaus etwas Klangtuning betreiben: Mit geringfügig mehr Auflagekraft liefert das System einen volleren Bass. Eigentlich müssten wir nun noch das Antiskating aktivieren: Der Wert, der auf dem kleinen Drehrad einzustellen ist, entspricht immer der Angabe auf der Skalenscheibe des Gegengewichts, in unserem Fall also wieder 1,75. Dies brauchen wir aber gar nicht einstellen, denn auch das hat Transrotor bereits für uns erledigt. Die Cracks können jetzt noch kontrollieren, ob der Zet 1 wirklich mit exakter Umdrehungszahl läuft. Dafür braucht man eine Stroboskop-Scheibe, die auf den Plattenspieler gelegt wird, und ein Stroboskop, dass im 50-Hertz-Takt blitzt. Alternativ geht auch eine Glühbirne, die durch unsere Netzspannung eh mit 50 Hertz quasi „pulsierend“ leuchtet – mit einer Ungenauigkeit von etwa einem Viertelprozent. So oder so: Die Geschwindigkeit des Plattenspielers ist korrekt, wenn die Striche auf der Scheibe trotz der Rotation scheinbar stillstehen. Auch diese Einstellung hat Transrotor bereits vor der Auslieferung penibel durchgeführt – und darum können wir mit dem perfekt eingestellten Zet 1 nun loslegen.

Die säulengetragene, glänzende Basis samt schwarzem Tonarm: Mit dem Gegengewicht wird er erst ausbalanciert und mithilfe der Skalenscheibe dann mit der richtigen Auflagekraft versehen. Das Antiskating-Rad (rechts neben der Tonarmlagerung) dient dem Ausgleich der Zugkraft, die beim Abspielen auf die Nadel wirkt.

Der Transrotor Zet 1 in der Praxis

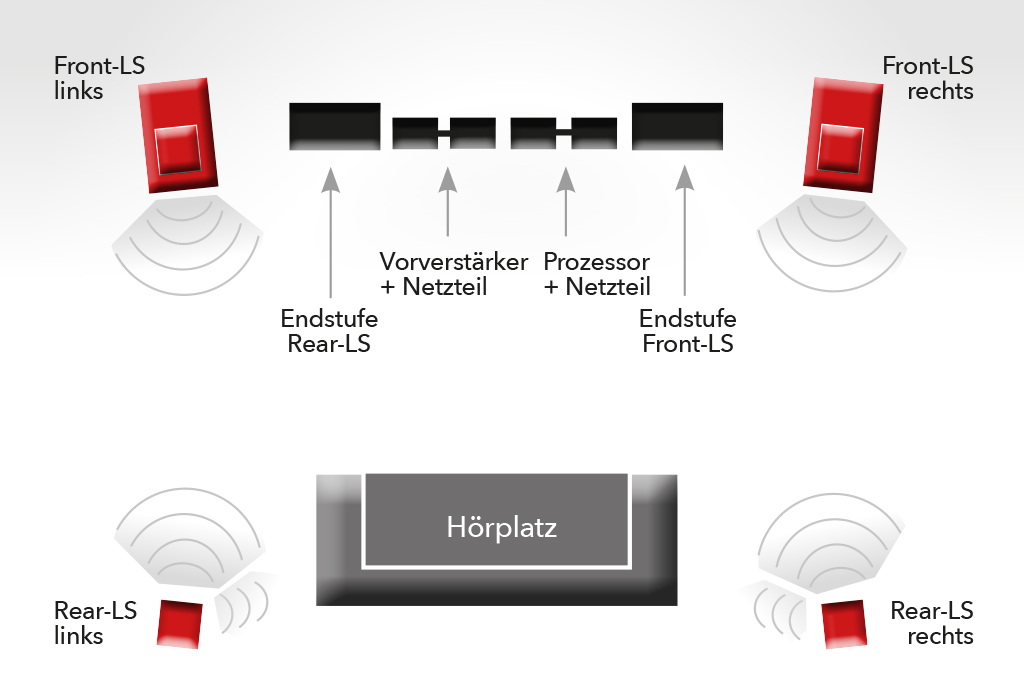

Wir starten mit „A Taste Of Honey“ von Patricia Barbers Durchbruch-Album „Café Blue“. Was als erstes auffällt, nachdem die Nadel in der Rille aufgesetzt hat und die ersten Takte vergangen sind: Der Zet 1 spielt mit einer großen Laufruhe, und ihm gelingt eine Abtastung nahezu frei von Knistern und Rillengeräuschen, Das sort von vornherein für eine Entspannung beim Hören. Natürlich hängt das auch vom Zustand des Vinyls ab, aber wir haben diesen Track schon mit anderen Plattenspielern gehört und dabei durchaus weniger Ruhe und Gelassenheit in der Wiedergabe zu spüren bekommen. „A Taste Of Honey“ beginnt mit einer tollen Einleitung des Gitarristen John McLean. Er spielt einen akustischen Sechssaiter, der gleich mit dem ersten angeschlagenen Ton den Raum füllt. Gerade wegen der Reduziertheit des Anfangs ist die Abwesenheit von Nebengeräuschen besonders wertvoll. So wird ohne Störung oder Ablenkung die Akustik dieser Aufnahme zum Erlebnis: Die Einspielung ist mit einem Hall versehen, der uns in eine kleine Kathedrale versetzt. Diese Illusion ist mit geschlossenen Augen perfekt. Der imaginierte Raum endet seitlich nicht nach ein paar Metern, wo unser Hörraum endet, sondern erstreckt sich in eine viel größere Tiefe. Mit dem Einsatz von Patricia Barber verstärkt sich dieser Erfahrung: Die Chanteuse steht mit Haut uns Haar vor uns, wir aber in ihrer Kathedrale, was wir durch die imaginierten Reflexionen des Großgebäudes förmlich spüren. Diese sehr gute Auflösung und räumliche Abbildung gelingt auch mit der nun einsetzenden Percussion und dem Bass: Vorne beginnt eine Maracas-Rassel, hinten antwortet die Doppel-Conga von Mark Walke, dann steigt der Bassist Michael Arnopol ein – die Musiker sind räumlich wunderbar gestaffelt, die Wiedergabe gleicht einem intensiven musikalischen Kammerspiel. Der Tieftöner entfaltet dabei eine bemerkenswerte Fülle, mehr als den erwartet knurrigen, leicht nasal-hohlen Klang, den ein Kontrabass liefert – und der Zet 1 vermag es, dieses volle Fundament, das in der Aufnahme steckt, aus der Rille zu holen.

Der Zet 1 reicht das von ihm abgetastete und elektrifizierte Signal über ein Paar Cinch-Stecker an den Verstärker weiter. Die Stecker besitzen vergoldete Kontaktflächen – wie auch der Gabelschuh der Erdungsleitung. Sie wird an die Erdungsklemme des Verstärkers angeschlossen, so lassen sich störende Brummgeräusche verhindern.

Erkundungsfahrt durch das Orchester

Funktioniert das auch im orchestralen Rahmen so gut? Wir legen dazu die monumentale Dritte Sinfonie von Gustav Mahler auf, in der Referenzeinspielung mit den Wiener Philharmonikern unter Claudio Abbado. Diese Aufnahme stammt zwar aus den frühen Achtzigern, ist aber akustisch immer noch eindrucksvoll – wenn man sie auf einer gescheiten Anlage hört. Unsere ist mit dem Transrotor Zet 1, dem Phono-Verstärker Lehmannaudio Decade, dem Verstärker Hegel H360 und dem Schallwandler Seta Soulitaire 12 mehr als gescheit, und so ist die erste, mit „Kräftig. Entschieden“ betitelte Abteilung dieser Sinfonie ein Fest: Wir erleben eine regelrechten Erkundungsfahrt durch das Orchester in der speziellen Mahlerschen Handhabung: Der Spätromantiker setzt hier zu Anfang selten den Klangkörper im Tutti ein, zumeist stehen verschiedene, wechselnde Instrumente und Gruppen im Fokus oder im Widerstreit, die Sinfonie erscheint wie ein Soundtrack. Erst später wird die Fülle der hier vorgestellten Motive in diesem 95-Minuten-Werk zusammenfinden. Und so wechselt zu Beginn ständig der Ort des musikalischen Geschehens innerhalb des Orchesters: Die harten Staccati der ziemlich mittig positionierten Celli, dann das Tremolieren der rechts sitzenden Geigen, welches dann zu den links verorteten Violinen weitergereicht wird, was zu einer kompletten Seitenverlagerung führt. Dann von hinten, wie aus weiter Ferne, die eigenartigen Posaunen, die mit ihren absinkenden Tönen eine völlig ungewohnten Spielweise einbringen. Wir wandern staunend mit unseren Ohren durch dieses spannungsgeladene Geschehen. Ab und zu entlädt es sich dann doch in kurzen, plötzlichen Tutti-Passagen, und hier gelingt es dem Zet 1, diese dramatisch-volltönenden Ausbrüche mit der richtigen Eruptivität und Dynamik zu liefern. Nun hat auch das in Gänze zusammenspielende Orchester mit Pauken und Trompeten im Fortissimo eine eindrucksvolle Mächtigkeit, und die präsentiert der Zet 1 mit aller Heftigkeit. Ihm gelingt es aber ebenso, bei den ganz leisen Passagen die nun eng verwobene Streicherarbeit so gut aufzulösen, dass uns kein Detail entgeht. Diese Feinauflösung reicht bis zum eigentlich kaum noch zu hörenden Ausklingen, ja, Ersterben des Quartmotivs der Kontrabässe. So sitzen wir gebannt vor diesem Orchester und können uns der Anziehungskraft dieser Musik nicht entziehen. Wer sich mit der Mahlerschen Sinfonik schwertut: Der Zet 1 macht ein überaus überzeugendes Angebot, die Klangwelt dieses genialen Romantikers zu entdecken.

Das komplette Ensemble: Der Motor des Zet 1 steht hinten links auf dem Chassis. Davor und komplett freistehend ist das Netzteil Transrotor Konstant Eins positioniert.

Der Aufsatz auf dem Label der Schallplatte ist die Plattenklemme, sie drückt mit ihrem Gewicht das Vinyl auf den Teller.

Kunstvolle Klanglandschaft

Nach dieser emotionalen und akustischen Achterbahn gönnen wir uns Entspannung – mit der Musik zu dem Dokumentarfilm „Zidane“, komponiert von der schottischen Postrock-Band Mogwai. Die Klangtüftler haben dem Fußball-Idol ein überragendes akustisches Denkmal gesetzt, zumeist mit langsamen, oft experimentellen Tracks. Das Spektrum beginnt bei Noise-artigen Geräuschkollagen und reicht bis zu dunklen, nachdenklich-elegischen Tongedichten – und eines davon, „Black Spider“, wählen wir. Der Track beginnt mit einer unverzerrten E-Gitarre, hier hören wir herrlich den Saitenanschlag, die ganze Drahtigkeit dieses Tons, die Plastizität der Stahsaiten. Wir können diese Gitarre förmlich sehen, auch ihren Instrumentalisten Stuart Braithwaite, wie er mit seinen Händen über den Hals fährt, die Saiten niederdrückt und anschlägt, denn wir registrieren auch die leisen Spielgeräusche: das Rutschen auf den Saiten, das Knarzen beim Umgreifen. Grandios ist auch die Wiedergabe des Schlagzeugs: Martin Bulloch spielt eigentlich im Hintergrund ein sehr dezentes Pattern, doch trotz der Distanz hat sein Drumset eine fantastische Präsenz. Selbst bei den zarten Schlägen auf das Ride-Becken hören wir alle Details, den metallenen Ton, der sich mit dem Ausklingen des Beckens verändert. Toll aufgenommen, toll wiedergegeben! Das gilt auch für den Bass, der ein wunderbares Volumen hat. Der Zet 1 beweist hier abermals, zu welchem Tiefton ein analoges Laufwerk fähig sein kann, noch beeindruckender gelingt das bei der abgrundtiefen Bass-Unterlegungen des nachfolgenden Tracks „Wake Up And Go Beserk“, die uns ziemlichen Druck auf Magen und Ohren machen. Chapeau – aber wir wollten doch entspannen! Also wieder zurück zu „Black Spider“, wo nun John Cummings’ zweite Gitarre mit einem tollen Flatterecho hinzustößt, außerdem Barry Burns mit einem Keyboard, das glockige Töne wie ein Marimbaphon im Raum schweben lässt. Zusammen ergibt das eine kunstvolle Klanglandschaft, die wir mit Mogway durchschreiten – mit langsamen Schritten, durch wunderbar melancholische Melodien und Akkordfolgen. Dem Zet 1 gelingt es dabei, das Vinyl quasi zu dematerialisieren: Wir hören die Musik – und nicht die Platte. Das ist Entspannung pur.

Der Transrotor Zet 1 ist in jedem Ambiente eine Augenweide. Wir haben ihn mit dem Phono-Verstärker Lehmannaudio Decade betrieben, als Verstärker fungiert der Hegel H360, als Schallwandler kommen die Audio Physic Classic 15 (hier im Bild) zum Einsatz, aber auch die Seta Soulitaire 12.

Fazit

Der Zet 1 ist ein typischer Transrotor: Wie alle Modelle der High End-Manufaktur ist er als riemengetriebenes Masselaufwerk gebaut, mit seiner glänzenden Acryl- und Alu-Optik bietet er die designerischen Markenzeichen, in punkto Verarbeitung lässt er keine Wünsche offen – und klanglich löst er locker die hoch gesteckte Erwartung ein, die man an ein Transrotor-Laufwerk stellt: Mit dem Top-Tonarm Transrotor TR 800-S und dem sehr guten System Ucello, aber auch aufgrund seiner ausgelagerten Motorsteuerung und Stromversorgung spielt der Zet 1 mit großer Laufruhe, er bietet eine tolle räumliche Abbildung, vermittelt eine große Körperhaftigkeit und beweist eindrucksvoll, zu welchem Tiefton ein Analoglaufwerk fähig ist. Wer den Klanggenuss noch steigern möchte, kann den Zet 1 durch diverse Upgrades akustisch veredeln – doch schon mit der Standardversion erlebt man eine Musikwiedergabe, die zugleich entspannend und elektrisierend ist. Kein Wunder, dass der Zet 1 ein Klassiker ist.

Test & Text: Volker Frech

Fotos: Philipp Thielen

Klasse: Referenzklasse

Preis-/Leistung: gut

Technische Daten

| Modell: | Transrotor Zet 1 |

|---|---|

| Produktkategorie: | Plattenspieler, Analog-Laufwerk |

| Preise: | - Laufwerk ohne Arm, ohne Abtaster: 2.800,00 Euro - Testmodell-Ausstattung mit Tonarm Transrotor TR 800-S und Tonabnehmersystem Uccello: 3.840,00 Euro - andere Ausstattungen möglich |

| Garantie: | 2 Jahre (+ 5 Jahre Kulanz-Garantie gemäß den Transrotor- Garantiebedingungen) |

| Ausführungen: | Chrom/Schwarz (glänzend), Chrom/Weiß (matt), Chrom/Weiß (glänzend) |

| Vertrieb: | Räke Hifi / Vertrieb GmbH, Bergisch Gladbach Tel.: +49 2202 / 31046 www.transrotor.de |

| Abmessungen (HBT): | - Laufwerk: 180 x 450 x 400 mm (inklusive Arm) - Netzteil: 79 x 109 x 109 mm (ohne Stecker) |

| Gewicht: | - Zet 1 komplett: 22,5 kg - Teller: 8,6 kg - Laufwerk: 10,3 kg (inkl. Spike-Untersetzer) - Plattenklemme: 0,37 kg - Motor: 1,8 kg - Netzteil Transrotor Studio Eins: 1,4 kg |

| Prinzip: | - Laufwerk: Masse-Prinzip - Lager: Inverslager - Antrieb: Riemenantrieb |

| Tonarm: | - Transrotor TR 800-S - andere Modelle möglich |

| Tonabnehmer: | - Transrotor Uccello (MM) - andere Modelle möglich |

| Geschwindigkeiten: | 33 ⅓ und 45 UpM |

| Lieferumfang: | - Transrotor Zet1 (Laufwerkchassis mit montierter Tonarmbasis/Tonarm und Plattentellerlager inklusive Signalkabel samt Erdungsleitung) - Zweiphasen-Hysterese-Synchronmotor (extern) - Transrotor Konstant Eins (externe Steuerelektronik inklusive ausgelagertem Steckernetzteil) - Antriebsriemen (rund) - Plattenklemme - Handschuhe - 2 Inbus-Schlüssel - Tonabnehmer-Einstelllehre - 4 Bedienungsanleitungen für Plattenspieler, Netzteil, Abtaster (Deutsch) - Garantiekarte |

| Pros und Kontras: | + ausgezeichneter Klang + hervorragende Verarbeitung + sehr guter Tonarm + aufwändig-präzise, ausgelagerte Motorsteuerung mit Geschwindigkeitskalibrierung + höhenverstellbare Füße für den Niveauausgleich + mehrere Upgrade-Möglichkeiten + Plattenspieler ab Werk weitgehend vormontiert und eingestellt + passende Abdeckungen als Zubehör erhältlich - Steckernetzteil kann Klick-Geräusche verursachen, die mit einer zusätzlichen Erdungsklemme (nicht im Lieferumfang) behebbar sind - sensible Acryloberfläche |

| Benotung: | |

| Klang (60%): | 97/100 |

| Praxis (20%): | 98/100 |

| Ausstattung (20%): | 96/100 |

| Gesamtnote: | 97/100 |

| Klasse: | Referenzklasse |

| Preis-/Leistung | gut |

Der Beitrag Transrotor Zet 1 – Glanzvoller Klassiker erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.