Der Anspruch ist hoch: Ein heutiger Netzwerkplayer soll die Files unserer Festplatte verwalten, streamen und konvertieren, unsere Musik in einer Bibliothek organisieren, diese Musiksammlung plus der Angebote der Online-Dienste per App offerieren und sie dann via Multiroom im ganzen Haus verfügbar machen. Könnte er dann noch analoge Zuspieler einbinden, alle Musiksignale selbst verstärken, mit pfiffigen Features punkten, intuitiv zu bedienen sein, reibungslos arbeiten und mit einem megaschicken Design beeindrucken … Zuviel verlangt? Offenbar nicht: Der neue Naim Uniti Atom schickt sich an, die großen Ansprüche auf kleinem Raum zu erfüllen – wir haben getestet, ob ihm das gelingt.

Noble Erscheinung: Der Naim Uniti Atom bietet im kompakt-eleganten Format eine musikmediale All-in-One-Lösung.

Mit der Uniti-Serie ist Naim ein Volltreffer geglückt. Der britische HiFi-Traditionalist hat seine Expertise in punkto hochwertiger Wiedergabe schon frühzeitig auf die Anforderungen des modernen Musikhörens (vulgo: Streaming) angewendet. Das führt zu technisch ausgereiften Lösungen, von denen auch die Uniti-Reihe profitiert. Beim gelungenen Design hat man dann manch Markantes und Elegantes benachbarter Serien aufgegriffen und daraus dann eine neue Produktfamilie von All-in-One-Playern kreiert, in welcher der Uniti Atom das kompakteste Modell ist – und nun in der zweiten Generation auf den Markt kommt. Mit den Maßen 9,5 x 24,5 x 26,5 Zentimeter erweist sich der Uniti Atom als kompakter Kubus, er überrascht aber mit einem Gewicht von sieben Kilogramm. Dies ist dem schwerwiegenden technischen Innenleben geschuldet, aber auch dem betriebenen exzellenten Materialaufwand, dem die Fertigungsqualität in nichts nachsteht. Die Oberseite des Atom ist in millimeterdickem, gebürstetem Aluminium gehalten, aus diesem Material bestehen auch die massiv-markanten Rippenkühlkörper, die eine Reverenz an Naims Referenz-Endstufen der Statement-Serie sind. In den inneren Ausfräsungen der Kühlkörper sind übrigens die WLAN-Antennen integriert. Ihre Unsichtbarkeit bewahrt das nahtlose Design des Uniti Atom – und das ist auch gut so, denn dieser Netzwerkplayer ist ausgesprochen stylisch. Dazu trägt insbesondere die Front aus eineinhalb Zentimeter dickem Plexiglas bei. Die schon in der gegenwärtigen Architektur beliebte Verbindung von Glas und Metall sorgt auch hier beim Produktdesign für eine cool-stylische Anmutung – und sie strahlt eine extreme Hochwertigkeit aus.

Das elegante Design beruht auf einer attraktiven Kombination von Glas und Metall, das perfekt gebürstete, schwarze Aluminium steigert die hochwertige Ausstrahlung.

Exzellentes Farbdisplay, einzigartige Lautstärke-Regelung

Im Zentrum der Scheibe thront ein großes, hochauflösendes LCD-Farbdisplay, hier wird während des Abspielens von Musiktracks das Cover in brillanter Qualität abgebildet, selbst bei einem seitlichen Blick auf den Bildschirm bleibt die hohe Abbildungsgüte samt dem sehr guten Kontrast gewahrt. Natürlich dient dieses Display auch der Information. Hier wird auch je nach Anwendungsfall das Menü samt der aktuellen Einstellungen abgebildet, das Quellenangebot, die aktuelle Lautstärke oder die Angaben zum aktuellen Track: Name des Songs, des Interpreten und des Albums, die gesamte Laufzeit und die verstrichen Zeit des Tracks, dazu die Nennung der Quelle, von der zugespielt wird.

Sehr clever: Durch einen Sensor erkennt der Uniti Atom, dass man sich ihm nähert – und schon springt das Disply von der schicken, reinen Cover-Abbildung zur kombinierten Cover- und Metadaten-Anzeige. Die File-Qualität wird hingegen nur in der App angezeigt, auf diese Tablet-Variante der Fernbedienung kommen wir später zu sprechen. Erst mal zur Nahbedienung: Sie ist über frontseitig über vier Taster für An/Standby, Spielen/Pausieren, Quellenwahl und Favoritenspeicherung möglich. Die Taster sind in die Glasplatte eingelassen, ihre Symbole sind beleuchtet – das sieht richtig schick aus. Getoppt wird die noble Erscheinung nur noch durch das einzigartig inszenierte Volumenrad, das wir schon vom bereits getesteten Naim Mu-so 2 kennen, aber eigentlich von der Statement-Referenzverstärkern stammt: Die analoge Lautstärkeregelung, die über ein präzises digitales Stellsystem angesteuert wird, ist in die Decke des Uniti Atom eingelassen. Sie wird von einer weißen Lichtkorona illuminiert, die zugleich den sanften, kraterförmigen Anstieg der Einfassung markiert. Das eigentliche Rad besteht aus einem zehn Zentimeter durchmessender Ring. Er ist kugelgelagert und lässt sich deshalb mit einer sensationellen Geschmeidigkeit drehen. Was für ein haptisches Erlebnis! Beim genussvollen Drehen des Rings wird nun auf der glänzend schwarzen Scheiben, die er einfasst, die Veränderung der Lautstärke angezeigt – durch nach und nach aufscheinende, feine Kreissegmente. Im Lautstärkeregler ist übrigens die Antenne für den Buetooth-Betrieb untergebracht – damit sind wir schon bei den Streaming-Fähigkeiten und Eingängen des Uniti Atom.

Das große Display liefert ein exzellentes Bild – und erhöht durch die Präsentation des Covers die Attraktivität des Uniti Atom. Die vier Taster zur Rechten dienen der Nahbedienung des Players.

Umfassende Streaming-Möglichkeiten

An Streaming-Möglichkeiten präsentiert der Uniti Atom ein üppiges Angebot. Die höchsten HiRes-Qualitäten gehen dabei über WLAN und LAN: Von der NAS im heimischen Netzwerk oder dem hier vernetzten Computer akzeptiert der Uniti Atom PCM bis 384 Kilohertz / 32 Bit und DSD bis DSD128 im DoP-Verfahren. Naim rät zur kabelgebundenen LAN-Verbindung, da der Stream so stabiler und der Klang besser ist. Ein neues Feature der zweiten Generation des Atom ist Roon Ready, womit eines der ausgereiftesten Musik-Management-Systeme zur Verfügung steht – sofern man einen kostenpflichtigen roon-Acount besitzt. Das nächste neue, aber frei zugängliche Feature ist Chromecast built-in. Dieser Google-Dienst vereinfacht das Streaming von Musik, etwa bei der Einrichtung einer Multiroom-Beschallung, die der Uniti Atom mit seinen Serien-Kollegen eh schon beherrscht: Bis zu sechs Uniti-Player können parallel die gleiche Musik im ganzen Haus wiedergeben. In den Multiroom-Modus lassen sich ebenso die Naim Mu-So All-In-One Lautsprecher und die Naim-Streamer einbeziehen. Über Chromecast built-in kann man aber auch Produkte einiger anderer Hersteller einbinden, zudem lässt sich so Musik vom Smartphone einfach und direkt über den Uniti Atom abspielen. Dafür muss man allerdings Googles Nutzungsbestimmungen akzeptieren und damit die Nutzung der persönlichen Daten. Das kann man ablehnen, dann bleibt Chromecast built-in aber deaktiviert. Für iOS-Affine gibt es als alternative Streaming-Möglichkeit Apple AirPlay, so können Titel von iTunes oder Apple Music abgespielt werden. Für Androiden bietet sich da Bluetooth mit dem Codec aptX HD an, der das Streamen hochauflösender Musik ermöglicht.

Der Bildschirm visualisiert zudem alle aktuellen Informationen – etwa das Angebot an Eingängen und Schnittstellen.

Online-Dienste und Schnittstellen

Über den Uniti Atom lassen sich auch Musik-Online-Dienste einbinden, Spotify Connect und Tidal sind schon vorinstalliert, Deezer und Google Play Music sind über Chromecast built-in anwählbar, ebenfalls Tidal, was sich hier aber bei der Wiedergabe mehrsekündige Pausen zwischen den Tracks gönnt. Wenn man die Musik in bestmöglicher Qualität und ohne Werbeunterbrechungen hören möchte, benötigt man für sämtliche dieser Dienste einen kostenpflichtigen Account. Kostenfrei ist hingegen der Internetradio-Zugang: Via vTuner hat man Zugang zu den Web-Radiostationen dieser Welt. Radioempfang per FM oder DAB+ ist hingegen nur mit einem optional erhältlichen Modul möglich. Über diese Streaming-Fähigkeiten hinaus bietet der Uniti Atom auch die Möglichkeit, klassische Zuspieler in nächster Nähe anzuschließen. Digital präsentiert er eine elektrisch-koaxiale und zwei optische S/PDIF-Schnittstellen, hier lassen sich Fernseher, TV-Receiver, CD-Spieler oder Spielkonsolen anschließen, PCM funktioniert hier bis 192 Kilohertz/24 Bit, über den elektrischen Input läuft außerdem DSD64 (DoP). Alternativ geht dies auch über die optionale HDMI-Schnittstelle, die in der Grundausstattung allerdings nicht eingebaut ist. Dafür bietet der Uniti Atom noch front- und rückseitig jeweils einen USB-A-Port, hier nimmt der Player eine externe Festplatte oder einen USB-Stick in Empfang. Auf der analogen Seite verfügt der Uniti Atom über einen unsymmetrischen Audio-Eingang, hier funktionieren alle Komponenten mit Line-Pegel-Signal.

Das zweite optische Highlight ist die illuminierte Lautstärkeregelung auf der Oberseite: das exzellent gängige Volumenrad zeigt über kreisförmig angeordnete, schmale Leuchtsegmente die Lautstärke an.

Verstärker und Ausgänge

Auf analoger Seite gibt es zudem einen ebenfalls unsymmetrischen Ausgang, falls man einen Subwoofer ansteuern möchte oder den Uniti Atom mit einer leistungsstärkeren Endstufe betreiben will und nicht mit dem Vollverstärker, den der All-in-One-Player an Bord hat. Zur der Amplifikation verfügt er über eine zweimal vierzig Watt starke Verstärkersektion. Hier hat man sich bei der Entwicklung von dem bestens beleumundeten Naim NAIT-Vollverstärker inspirieren lassen und dessen Schaltung für den Uniti Atom adaptiert und aktualisiert. So kommt auch hier eine Class-AB-Schaltung zu Zuge. Dies ist die verbreitetste Verstärkerbauart, denn sie vereint die saubere, sehr verzerrungsarme Arbeitsweise der Class A-Schaltung mit der Effizienz und hochgradigen Verstärkungsfähigkeit der Class B-Schaltung. Nach getanem Verstärkungswerk gibt der Uniti Atom das Signal über vier Lautsprecherbuchsen aus, die den Anschluss eines Boxenpaares ermöglichen. Dafür muss das Lautsprecherkabel mit Banana-Steckern ausgerüstet sein, blanke Litze oder Kabelschuhe passen nicht. Naim legt dem Uniti Atom deshalb zur Kabelkonfektionierung Lautsprecherstecker bei, die im Falle eines Falles die Umrüstung ermöglichen. Wer die Musik nicht über Boxen hören möchte oder zu leisen Zeiten trotzdem laut hören möchte, wird sich über den Kopfhörerausgang freuen, auf der Front steht dafür eine 3,5-Millimeter-Klinkensteckerbuchse bereit.

Die rückseitigen Anschlüsse umfassen digitalseitig einen LAN/Ethernet-Anschluss in Form einer RJ45-Buchse, einen USB-A-Port, der durch einen zweiten USB-Eingang auf der Front ergänzt wird, sowie zwei optische und einen elektrischen S/PDIF-Input. Analogseitig kommt ein Line-Eingang hinzu, ein Subwoofer/Endstufe-Ausgang in Cinch-Ausführung und ein Lautsprecher-Anschluss in Form von vier Bananas-Buchsen runden das Anschluss-Angebot ab.

Fernbedienung und App

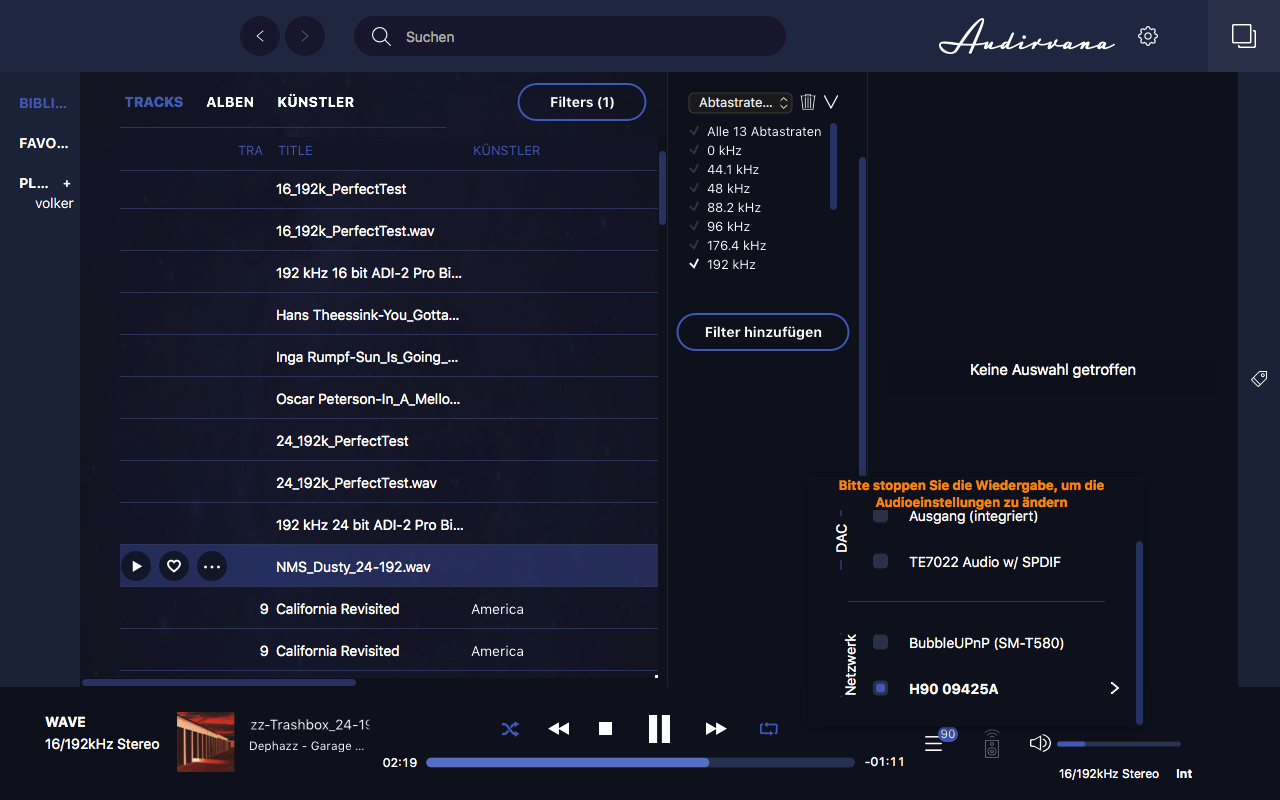

Der Uniti Atom lässt sich nicht nur nah-, sondern auch fernbedienen. Das ist komfortabler und geht auf zwei Arten: Per App oder via klassischem Befehlsgeber. Er setzt sehr schön den Style des Players fort. Mit der Kantigkeit des Gehäuses, der glänzenden Oberfläche, dem matt abgesetzten Kopfende und dem identischen Tastendesign greift diese Fernbedienung die Gestaltung es Atom auf. Die Kommunikation mit dem Player läuft über den Funknetz-Standard ZigBee, deshalb braucht man auch keine freie Sichtachse zum Atom, zudem funktioniert der Datenaustausch bidirektional: Die Fernbedienung gibt über die Tasten, die mechanisch einen guten Druckpunkt haben, Befehle aus, sie reagiert aber auch auf Veränderungen am Player. So wird die Erhöhung oder Reduzierung der Lautstärke hier ebenfalls durch hinzutretende oder verschwindende LED-Kreissegmente angezeigt. Sehr schick! Überhaupt sorgt die Beleuchtung, die auch die Symbole der Tasten erhellt, für einen richtigen Wow-Effekt: Sobald man den Ferngeber leicht anhebt, erstrahlen kurzzeitig alle Bedienelemente in weißem Licht. Die Bedien-Alternative ist die Naim-App, die es sowohl für iOS als auch für Android gibt und im jeweiligen App Store kostenfrei heruntergeladen werden kann. Sie läuft hochstabil, ist optisch ansprechend und übersichtlich, sie ermöglicht die Einrichtung einer Musikbibliothek, das Anlegen von Playlists und das Msuik-Management beim Multiroom-Betrieb. Eine Sortierfunktion für die Musiktracks, etwa für die Filterung nach der File-Qualität oder für die Suche nach anderen Metadaten, fehlt allerdings.

Stimmig: Die Fernbedienung harmoniert perfekt mit dem Uniti Atom und beeindruckt wie der Player durch die effektvolle Beleuchtung – selbst bei der Lautstärke-Anzeige durch LED-Segmente.

Vorbildlich einfach: Anschluss und Einrichtung

Bei der Einrichtung zeigt sich besonders deutlich, dass Naim das Metier schon lange beherrscht und deshalb ausgereifte Lösungen präsentiert: Die Installation könnte leichter kaum sein. Der Uniti Atom führt uns mit einer vorbildlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung durch die Installation. Dabei ist das Display mit den bebilderten Anweisungen natürlich eine große Hilfe. Die Einrichtung funktioniert wahlweise mit der mittgelieferten Fernbedienung am Player oder über die von uns favorisierten App. Nach der Wahl der Netzwerkanbindung – kabelgebunden über LAN oder strippenfrei per WiFi, wofür wir uns entscheiden – wird der Uniti Atom sofort gefunden, mit einem Fingertipp ist das Redaktions-Netzwerk entdeckt, nach der Passworteingabe ist der Player im Netzwerk. Sofort werden wir informiert, das unsere Software auf dem neuesten Stand ist – wenn nicht, geht das Update per Knopfdruck, ohne irgendwelche Verkabelung. Prima! Wir können unserem Testgerät jetzt noch einen Namen geben, wir taufen ihn auf „Uniti Atom lite media“. Schon wird uns mitgeteilt, das Chromecast built-in integriert ist und genutzt werden kann. Ja, machen wir! Danach fragt uns der Uniti Atom, ober er auch als UPnP-Musikserver arbeiten soll – ja, bitte! Damit sind die grundlegenden Einrichtungsschritte erledigt. Prompt erscheint der Startbildschirm und bietet uns alle möglichen Quellen zur Auswahl an. Das beginnt bei den per Kabel angeschlossenen analogen oder digitalen Zuspielern, reicht über die via Chromecast built-in eingebundenen oder direkt über die App verfügbaren Online-Musikdiensten (für die man natürlich einen Account besitzen muss) und mündet im weltweiten Musikangebot des Web-Radios – und dazu kommt natürlich unsere eigene Musiksammlung auf dem Server unseres Netzwerks. Es kann also losgehen!

Die Naim-App erweist sich als ausgereift: Die Schritt-für-Schritt-Einrichtung führt uns über die Auswahl deraktuellen Komponente (Bild 1) über die Paarung mit der Fernbedienung (Bild 2) zur prompten und problemfreien Einbindung des Uniti Atom (Bild 3).

Der Naim Uniti Atom in der Praxis

Weil wir den Naim Uniti Atom zuerst am Redaktionsschreibtisch auf seine Funktionsvielfalt hin abgeklopfen, läuft der Netzwerkplayer die erste Zeit über Kopfhörer – und das ist schon ein Genuss. Wir hören mit dem von uns bereits getesteten High End-Kopfhörer MrSpeakers Ether 2, uns geht die wunderbare Aufnahme „A Trace Of Grace“ durch den Kopf, die Monteverdi-Hommage des Serpent-Spielers Michel Godard, der hier mit seiner Begleitcombo einen begnadeten Brückenschlag von Alter Musik zum Jazz betreibt. Serpent? Ja, das ist ein historische Blasinstrument mit schlangenförmig gewundenem Rohr – und mit diesem eigentlich als Bassinstrument verwendeten Serpent bläst Godard nun eine wunderbar wehmütige Improvisation. Wir sind gefangen von diesem eigentümlichen Instrumentenklang, den der Uniti Atom uns mit allen Details präsentiert: Wir erleben eine flügelhornartige Weichheit, ein gedämpftes Anblasgeräusch, das von den Lippen am Kesselmundstück erzeugt wird, einen gedeckten Ton, der durch die Lederbekleidung des geschlängelten Rohrs entsteht – das ist schlichtweg faszinierend! Godard soliert über ein Monteverdi-Motiv, das der Theorbist Bruno Helstroffer dem gesamten Stück unterlegt, aber darüber selbst erst mal eine kunstvolle Einleitung spielt. Auch diese Langhalslauten-Intro klingt voll und rund, der Uniti Nova bildet neben dem drahtig-metallischen Ton sehr gut den Bassreichtum des Instruments ab. Naim hat hier einen Kopfhörerverstärker mit deutlich erweiterter Basswiedergabe versprochen – und Wort gehalten. Das ist gut so, denn der Uniti Atom besitzt keinerlei Klangregelung auch das ist ein selbstbewusstes Statement von Naim. Auch dem großen Serpent kann man so selbst in leisen Passagen sein Volumen und die im innewohnende Kraft anmerken. Dazu trägt natürlich auch die gelungene Wiedergabe bei: Die in hochauflösendem DSD128 vorliegende Aufnahme wird vom Atom mit Klarheit und Transparenz wiedergegeben, die Instrumente besitzen eine schöne Plastizität. Das macht das Entdecken von so exotischen Instrumenten wie Serpent und Theorbe, die man vielleicht hier zu ersten mal hört, leicht und spannend – und zu einem aufschlussreichen Kennenlernen, weil man jedes Detail ihres Charakters wahrnehmen kann. Weil wir deshalb auch ordentlich laut hören, vernehmen wir ein Rauschen bei der Wiedergabe – das zum großen Teil der Aufnahmen zuzuschreiben, die in der Abteikirche des französischen Klosters Noirlac entstanden ist, andererseits dem höheren Lautstärkebedarf dieser etwas leise gepegelten Produktion, es ist aber auch in zartem Umfang eine Zutat des Uniti Atom, wie wir beim Vergleich mit der bestechend sauberen Aufnahmen des Songs „Liberty“ von Annette Askvik feststellen – dafür müssen wir aber schon ordentlich aufdrehen. Wie klingt es nun es sich nun über Lautsprecherboxen?

Wer Chromecast built-in nutzen möchte, muss den Nutzungsbedingungen zustimmen (Bild 1) – und sollte dann in der App unter „Sonstiges“ prüfen, ob „Google Analytics“ aktiviert ist. Danach präsentiert die App das Quellenangebot des Uniti Atom (Bild 2). Aktuell laufende Tracks werden mit Cover und den Metadaten angezeigt, dazu kommen alle notwendigen Player-Infos und-Bedienmöglichkeiten (Bild 3)

Verfeinerte Transparenz

Wir haben den Uniti Atom dafür an die Focal Aria 926 angeschlossen, den es momentan im Bundle mit dem Netzwerkplayer gibt. Der passive Drei-Wege-Schallwandler ist die kleinsten Standlautsprecher der Aria-900-Serie, sorgt aber mit der für Focal typischen Hochton-Inverskalotte, dem Mittel- und Tieftöner mit Glasfaser/Flachsfaser-Sandwich-Membran und seiner Bassreflex-Abstimmung für einen vollen Klang mit schneller Ansprache. Wenn wir nah an die Boxen herangehen, ist auch hier das leichte Rauschen zu vernehmen, aber am Hörplatz spielt es keine Rolle mehr. Prima! An den Focal-Lautsprechern macht der Uniti Atom nun eine noch viel bessere Figur: Die Transparenz ist verfeinert, „Liberty“ von Annette Askvik hat jetzt genau jene Klarheit, für die wir diesen Song so lieben, auch jene Offenheit, die diese von sphärischen Elektronik-Klängen unterlegte und mit einem grandiosen Hall versehen Aufnahme auszeichnet: Insbesondere die Töne des Saxofonisten Petter Wettre, der ein grandioses Gänsehaut-Solo spielt, schwirren im Raum und entschwinden schließlich am akustischen Horizont. Sehr gut! Im Bass erleben wir eine schlank-konturierte Wiedergabe mit gutem Punch, die untersten Bässe sind mit der Focal-Box ein wenig unterrepräsentiert. Wir tauschen sie gegen unsere bewährten Canton Reference 7.2 DC aus – da sind sie, die ganz tiefen Töne. Und dafür, dass der Uniti Atom nur über 40 Watt Leistung verfügt, übt er bis zu überraschend hohen Pegeln richtig Duck und Kraft aus. Natürlich ist da eine Grenze, der Uniti Atom glänzt eher als fein- denn als grobdynamischer Verstärker, deshalb harmoniert er insgesamt mit den Focal-Schallwandlern noch besser als mit den eher leistungshungrigen Canton-Schallwandlern. Seine audiophile Klangqualität beweist der Uniti Atom auch abseits des Netzwerk-Streamings an den andern Eingängen. Die Wiedergabe über den analogen Eingang ist ebenfalls amtlich, aber besonders bemerkenswert finden wir die richtig gute Qualität über die Bluetooth-Verbindung: Durch die Verwendung des Codec aptX HD erweist sich dieser Funkstandard als absolut vollwertiger Übertragungsweg, der den Musikspaß, den wir mit dem Uniti Atom haben, eindrucksvoll akustisch abrundet. Am Ende des Tests fällt uns auf: Wir haben nicht einmal mit der Technik gehadert, es gab weder beim Streamen der Musik noch bei der Bedienung der App Aussetzer oder verzögerte Reaktionen, Davon ist der Uniti Atom frei, hier zahlt sich die neue selbstentwickelte Streaming-Plattform mit hoher Prozessorleistung aus – wir haben selten einen so stressfreien Test einer Digitalkomponente erlebt.

Der schicke Netzwerkplayer passt besonders zu einem modernen Ambiente, hier spielt er im Verbund mit der Focal Aria 926 als Lautsprecher.

Fazit

Der Naum Uniti Atom erweist sich als exzellente All-in-One-Lösung, die nur noch zweier Lautsprecher Bedarf um, als audiophile, komplette und überaus schicke Musikzentrale modernen Stils zu glänzen. Äußerlich beeindruckt der Atom durch das stylische, megaschicke Design, das erstklassige Farbdisplay und die geniale Lautstärkerad-Lösung. Technisch überzeugt er durch seine HiRes-Fähigkeit bis PCM 384 kKilohertz/32 Bit sowie DSD128 (DoP), sein Anschluss-Portfolio umfasst die digitale Schnittstellen von WLAN und LAN über USB und S/PDIF bis hin zu Bluetooth aptX HD, dazu kommt ein analoger Input. Zur Vielseitigkeit gehört auch die Integration von Chromecast built-in und Roon Ready, die Multiroom-Einbindbarkeit in ein Hausbeschallungs-Netzwerk, hier als Musikserver einsetzbar zu sein – und die Fähigkeit, mit dem integrierten 40-Watt-Verstärker selbst die Amplifikation zu übernehmen. Klanglich zeigt sich der Atom als neutral und ausgewogen, er bietet ein wunderbar offenes und transparentes Klangbild. Nicht zu überschätzen ist die zudem Reibungslosigkeit des Streamings und der gesamten Bedienung. Was oft versprochen wird, löst der Uiniti Atom ein: Ein absolut leichtes Handling.

Test & Text: Volker Frech

Fotos: Philipp Thielen

Klasse: Spitzenklasse

Preis-/Leistung: sehr gut

Technische Daten

| Modell: | Naim Uniti Atom |

|---|---|

| Produktkategorie: | Netzwerk-Player/Streaming-Amp |

| Preis: | - Naim Uniti Atom: 2.759,00 Euro - Bundle: Naim Uniti Atom + Lautsprecher Focal Aria 926 (Finish nach Wahl) 4.499,00 Euro |

| Garantie: | - 2 Jahre (nach Registrierung: 5 Jahre) |

| Ausführungen: | Schwarz |

| Vertrieb: | Focal Naim Deutschland, Rosengarten Tel.: 04105 7705-0 www.music-line.biz |

| Abmessungen (HBT): | 95 mm x 245 mm x 265 mm |

| Gewicht: | 7,1 kg |

| Eingänge digital: | 1 x Apple AirPlay 1 x Bluetooth aptX HD 1 x WLAN 1 x LAN (Ethernet, RJ45) 2 x USB-A 2 x S/PDIF optisch (TosLink) 1 x S/PDIF elektrisch (Koax) |

| Eingänge (analog): | 1 x Line (Cinch) |

| Ausgänge (analog): | 1 x Subwoofer/Endstufe (Cinch) 1 x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse 1 x Lautsprecher |

| Unterstützte Audio-Dateiformate: | - PCM: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF - DSD: DSF, DFF, DoP - MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA |

| Maximale Samplingraten/ Auflösungen: | - WAV: PCM 384 kHz / 32 bit - FLAC, AIFF, ALAC: 384 kHz / 24 bit - MP3, AAC, OGG, WMA: 48 kHz / 320 kBit (16 Bit) - DSD: DSD128 (DoP) |

| Maximale Samplingrate/ Auflösung der verschiedenen Schnittstellen: | - LAN, WLAN, USB: PCM 384 kHz / 32 bit, DSD128 (DoP) - S/PDIF elektrisch: PCM 192 kHz / 24 bit, DSD64 (DoP) - S/PDIF optisch: PCM 96 kHz / 24 bit |

| Unterstützte Streamingprotokolle/-dienste: | UPnP, Roon Ready, Apple Airplay, Bluetooth apt X HD, Spotify Connect, Tidal, vTuner |

| Leistung: | 2 x 40 Watt/8 Ohm |

| Lieferumfang: | - Naim Uniti Atom - Fernbedienung + 4 Batterien (AAA) - Netzkabel (1,8 m) - 2 Lautsprecher-Stecker - Reinigungstuch - Quick Start Guide (Englisch), Sicherheitsinformationen (mehrsprachig) |

| Optionales Zubehör: | - HDMI-Modul (HDMI ARC) - Radio-Modul (FM, DAB+) |

| Pros und Contras: | + ausgezeichneter Klang + exzellentes Design + hervorragende Verarbeitung + HiRes bis PCM 384 kHz / 32 bit und DSD128 (DoP) + ausgereifte, stabile Performance ohne Aussetzer + sehr gute, intuitive Bedienung + großes, hochqualitatives Farbdisplay + Roon Ready - Radiomodul für FM DAB+ nur optional - kein USB B-Port für kabelgebundenen Computeranschluss |

| Benotung: | |

| Klang (60%): | 93/95 |

| Praxis (20%): | 95/95 |

| Ausstattung (20%): | 94/95 |

| Gesamtnote: | 93/95 |

| Klasse: | Spitzenzklasse |

| Preis-/Leistung | gut |

Der Beitrag Netzwerkplayer/Verstärker Naim Uniti Atom – Stylisch-audiophile All-in-One-Lösung erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.