Spätestens seitdem die ersten Smartphones ohne Kopfhöreranschluss ausgeliefert werden, rücken Bluetooth-Kopfhörer in den Fokus. Unabhängig davon übrigens völlig zu Recht, schließlich bieten sie durch leistungsstarke Akkus und den Verzicht auf Kabel jede Menge Komfort und sind in Gestalt leichter In-Ear-Kopfhörer auch bei sportlichen Aktivitäten geschätzte Begleiter. Und da der Teufel Move BT hier ein ebenso hochwertiger und vielversprechender Vertreter ist, haben wir ihn uns einmal genauer angesehen.

Immer dabei: Der 15 Gramm leichte Move BT ist ein unkomplizierter Begleiter für so ziemlich alle Aktivitäten.

Völlig aus der Luft gegriffen ist diese Wahl natürlich nicht, schließlich haben wir den kabelgebundenen Bruder Move Pro auch schon im Test gehabt. Allerdings liegt das bereits ein paar Wochen zurück und zeitlich damit vor dem Hype, den die Präsentation des iPhone 7 auslöste. Wer aber, wie ich, wenig Interesse am Einsatz diverser Adapter hat, wird sich also auch Gedanken über eine Alternative zum „klassischen“ Kopfhörer machen. Da mir das positive Urteil unseres Chefredakteurs zum Move Pro noch im Kopf umherschwirrte, lag es natürlich nah, den Move BT ebenfalls einem Check zu unterziehen.

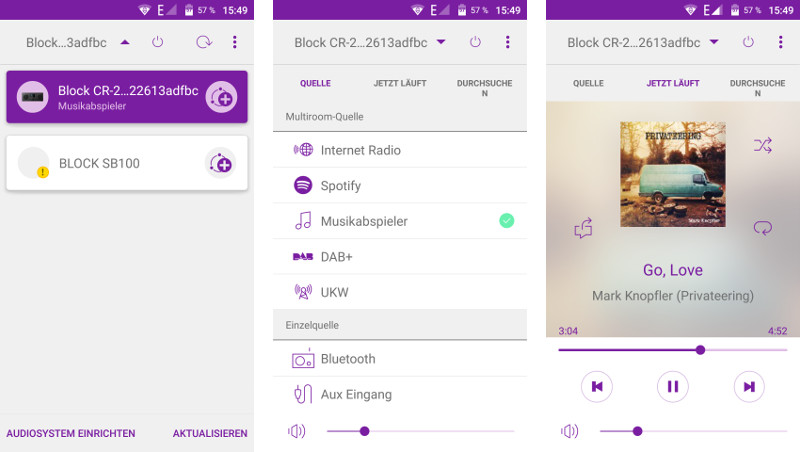

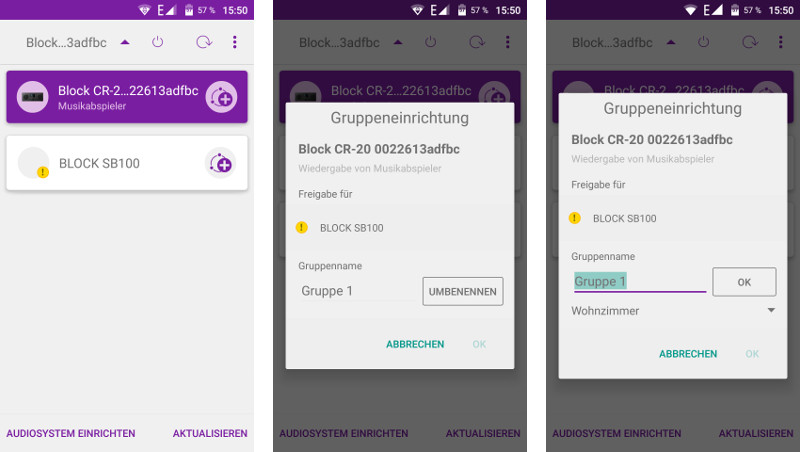

Hybrid aus Aluminium und Silikon

Schon auf den ersten Blick traut man dem Teufel Move BT zu, dass er ein zuverlässiger Begleiter beim Sport sein kann, obwohl er auch edel genug daherkommt, um mit Anzug und Krawatte zu harmonieren. Das liegt wohl in erster Linie am gelungenen Materialmix aus hochwertigem Aluminium und mattschwarzem Silikon, beziehungsweise den farblich passenden Gummierungen. Das dunkelgraue Aluminium kommt bei den Chassis-Gehäusen zum Einsatz, die auf den Außenseiten dezent aber sichtbar das Herstellerlogo tragen. Das Nackenkabel findet seinen Weg ins Gehäuse über eine robuste und fest verankerte Zuführung. Eine, die Kabelbrüchen vorbeugt. Generell scheint man hier also schon sehr entschieden auf Zerstörung aus sein zu müssen, um Schäden hervorzurufen. Zudem ist der Move BT auch wetterresistent und steckt Regenschauer oder Schweiß locker weg. Der Kopfhörer ist zwar nicht explizit wasserdicht aber wasserabweisend und nach IP54-Norm zertifiziert. Die Bezeichnung steht für einen Schutz gegen das Eindringen von Staub sowie gegen Spritzwasser – das Joggen im Regen ist somit kein Problem, Schwimmen sollte man mit dem Move BT hingegen nicht.

Der Mix aus Aluminiumchassis und Silikon-Ohrstöpseln verleiht dem Move BT einen edlen Look.

Geschützt werden soll natürlich das Innenleben des Move BT, der mit Neodym-Treibern ausgestattet ist. Die im Durchmesser 5 Millimeter messenden Breitbandlautsprecher decken den hörbaren Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz ab. Der Teufel Move BT zeichnet sich hier allerdings durch eine leichte Bassanhebung aus, die einerseits einen ansprechenden Klang und andererseits eine gewisse druckvolle und satte Dynamik gewährleisten soll. Diesem Qualitätsanspruch folgend, empfängt der Teufel Move BT seine Signale ausschließlich kabellos via Bluetooth 4.0 aptX, also in CD-Qualität. Laut Herstellerangabe überbrückt der Leistungsstarke Empfänger im Idealfall eine Distanz von bis zu 30 Metern – in der Praxis hat man aufgrund diverser Hindernisse natürlich einen geringeren Bewegungsspielraum.

Im Inneren arbeiten 5-mm-Neodym-Breitbandlautsprecher und sorgen für ausgewogenen, druckvollen Klang.

Konditionsstarkes Leichtgewicht

Der nur ca. 15 Gramm leichte Move BT ist sehr konsequent konstruiert und konzentriert sich auf Smartphones ohne Anschluss für Kopfhörer beziehungsweise Headsets. Für Nutzer, die viel unterwegs sind, hat das allerdings möglicherweise relevante Konsequenzen. Denn während akkubetriebene Bluetooth-Kopfhörer in den meisten Fällen trotzdem mit einem klassischen Audiokabel ausgestattet sind, um bei erschöpftem Energiespeicher trotzdem noch mit dem Smartphone verbunden und weiter genutzt werden zu können, ist dies beim Move BT nicht möglich. Wenn der Akku leer ist, ist erst einmal Pause angesagt. Positiv ist dann die relativ kurze Ladezeit von maximal zwei Stunden. Schade ist allerdings, dass der Move BT während des Aufladens nicht genutzt werden kann – sobald man das Ladekabel anschließt, schaltet sich der Kopfhörer ab und die Signal-LED leuchtet rot. Als kleiner Hinweis auf die klare Trennung zwischen Nutzung und Aufladen ist auch die Länge des USB-Ladekabels zu verstehen – mit nur rund 30 Zentimetern wäre alles andere auch extrem unbequem … Immerhin ist sich der Move BT seiner Schwächen hier bewusst und gleicht diese durch eine starke Kondition aus: Die maximale Akkuleistung gibt Teufel mit rund 20 Stunden Laufzeit an, die natürlich einer vollen Akkuladung und energiesparendem Betrieb vorbehalten ist. Wer mit sehr hohem Pegel Musik hört (was übrigens nicht empfehlenswert ist) oder den Kopfhörer ständig an- und ausschaltet oder neu koppelt, verringert die Betriebsdauer entsprechend. Allerdings sollte das Potenzial des Move BT im Regelfall grundsätzlich reichen, um problemlos durch den Alltag zu kommen.

Wenn der Akku des Move BT erschöpft ist, benötigt er eine kleine Pause zum Regenerieren. Dazu dient die Anschlussbuchse am Steuerelement.

Großzügiger Lieferumfang

Auch ohne Audiokabel im Lieferumfang fällt dieser ziemlich üppig aus. Obwohl der Karton gerade einmal 12×12 Zentimeter Grundfläche und vier Zentimeter Höhe beansprucht, beherbergt er neben dem Move BT auch noch ein ebenso schickes wie strapazierfähiges Transportcase, eine Befestigungsklammer, das USB-Kabel zum Aufladen des Akkus sowie eine Kurzanleitung und verschiedene Ohraufsätze. Diese stecken auf einem Halter in einem eigens dafür beigelegten Kunststoffröhrchen, dass an beiden Enden durch Gummistopfen verschlossen werden kann. Der Grund dafür ist ebenso simpel wie genial: Im verschlossenen Röhrchen lassen sich die Silikonaufsätze ganz einfach und schnell reinigen. Rein ins Röhrchen und dies zur Hälfte mit lauwarmem Wasser füllen, anschließend ein paar Mal schütteln und schon sind die Ear-Tips wieder sauber. Eine sehr komfortable Option, da die schwarzen Silikon-Aufsätze einen doch recht ausgeprägten Hang zum Schmutzsammeln haben – Flusen und kleine Schmutzpartikelchen wie Staub finden sich schnell irgendwo am Move BT, der glücklicherweise dank seines bereits erwähnten wasserabweisenden Charakters ebenso schnell wieder auf Hochglanz gebracht werden kann. Und bei Nichtnutzug wird er ja ohnehin gut im Transportcase geschützt.

Der Lieferumfang des Move BT fällt – wie bei Teufel üblich – großzügig aus.

Dieses Etui ist nur ca. drei Zentimeter dick und mit Abmessungen von ca. 10 x 9 Zentimetern sehr kompakt. Unterwegs wird es vermutlich in so gut wie jede Tasche an Jacke oder Hose passen – es sei denn, man ist Verfechter von stets zum Zerreißen gespannter Skinny-Jeans. Aber dann hat man ja ohnehin ganz andere Probleme … Spaß beiseite, das Case hat nämlich nicht nur kompakte Abmessungen zu bieten, sondern ist ein äußerst ansehnlicher Vertreter seiner Art. Fast komplett in schwarz gehalten ist die Oberfläche durch eine feine Strukturierung veredelt und der leicht laufende Reißverschluss kann mit feinen roten Ziernähten aufwarten. Diese finden sich auch am kreisrunden Logo mit dem in 3D-Optik aufgesetztem Signet wieder, das sich nicht nur strukturell, sondern auch farblich in hellem Grau vom Untergrund abhebt. Die sonst oft vorhandene Schlaufe oder ein Karabinerhaken fehlen allerdings.

Im Transportcase wird der Move BT bei Nichtbenutzung sicher verstaut.

Multifunktionales Bedienelement

Im Case befindet sich ein Inlay, das sowohl die beiden In-Ears als auch eine Aufwickelhilfe für das Nackenkabel besitzt. Denn obwohl der Move BT kabellos gekoppelt wird, sind seine beiden Ohrstecker miteinander verbunden – dadurch wird nicht nur die Gefahr des Aus-dem-Ohr-Fallens minimiert, sondern es ergibt sich auch die Möglichkeit ein Steuerungselement einzubauen. Dieses Chance hat Teufel natürlich genutzt und eine Fernbedienung implementiert, die leicht unterhalb des rechten Uhrsteckers sitzt. Sie ist do platziert, dass vor allem Rechtshänder bequem alle wichtigen Funktionen wahrnehmen können, ohne jedes Mal zum Smartphone greifen zu müssen. Das Steuerungselement besitzt neben dem verschließbaren Ladeport für das mitgelieferte USB-Kabel und der Status-LED drei kreisrunde Tasten und ein Mikrofon. Der mittleren der drei Tasten kommt dabei besondere Bedeutung zuteil. Je nach Nutzung wird der Move BT damit ein- beziehungsweise ausgeschaltet sowie das Bluetooth-Pairing aktiviert (ca. 3 Sekunden gedrückt halten), die Musikwiedergabe gestartet beziehungsweise pausiert oder ein Anruf angenommen beziehungsweise ein Gespräch beendet (1x drücken). Durch zweimaliges Drücken kann ein eingehender Anruf weggedrückt werden. Die äußeren Tasten steuern durch einmalige Betätigung die Lautstärke, bei längerem Drücken erfolgt ein Titelsprung zum nächsten beziehungsweise vorherigen Titel der Playlist. Ist der Move BT im Einsatz, ist die obere Taste zur Erhöhung der Lautstärke und dem Vorwärtsspringen gedacht, die untere regelt dementsprechend den Pegel nach unten und springt in der Playlist zurück. Die meisten Eingaben werden zur besseren Unterscheidung auch durch akustische Signale (Töne oder gar Ansagen wie „Power on“) begleitet. Sehr praktisch!

Für die Bedienung relevant ist das ins Nackenkabel integrierte Steuerelement mit drei multifunktionalen Tasten.

Startklar in Sekunden

Grundsätzlich kann man den Teufel Move BT innerhalb kürzester Zeit in Betrieb nehmen. Zunächst lohnt sich natürlich wie immer der Funktionscheck, indem man den Move BT ebenso wie die Bluetooth-Funktion am Smartphone einschaltet. Nach kurzer Wartezeit sollte der Kopfhörer als „Teufel MOVE BT“ in der Liste der verfügbaren Geräte auftauchen und per Antippen sofort mit dem Handy verbunden werden. Nun ist ein wenig Experimentierfreude gefragt, um die passenden Ear-Tips auszuwählen. Gegebenenfalls lohnt der Größenvergleich mit bislang genutzten In-Ear-Kopfhörern, ansonsten arbeitet man sich einfach von den kleinsten Modellen ausgehend durch die mitgelieferten Ohrstöpsel. Wichtig ist, dass die Ear-Tips fest im Gehörgang sitzen, ohne dabei unangenehm zu drücken. Der feste und möglichst abschließende Sitz ist Voraussetzung für eine volle Entfaltung des Klangs, ansonsten geht vor allem der Tiefton verloren. Wenn die Ear-Tips passgenau im Ohr stecken, sind Umgebungsgeräusche allerdings auch deutlich gedämpft. Das ist gut für den unverfälschten Musikgenuss – wer sich jedoch im Freien sportlich betätigt, sollte die Lautstärke allerdings möglichst niedrig halten, um Warnsignale und mögliche Gefahren rechtzeitig bemerken zu können.

Für sicheren Halt im Ohr liegen Ear-Tips in unterschiedlichen Größen bei. Die Kunststoffröhre dient der Aufbewahrung und Reinigung.

Im Test haben sich die kleinsten Ear-Tips übrigens direkt bewährt und auch nach mehreren Stunden keinerlei Schwierigkeiten in Sachen Komfort gemacht. Zwar spürt man sie im Ohr, was allerdings dank des weichen Silikons nie unangenehm wirkt. So halten wir uns gar nicht mehr lange mit Vorbereitungen auf und kommen direkt zum wesentlichen Teil, dem Hörtest. Und auch akustisch hält der Move BT, was Teufel verspricht. Der Sound ist durchgehend druckvoll und dynamisch, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass Klassik oder Chillout-Musik nicht die bevorzugten Genres des In-Ear-Kopfhörers sein müssen. Von Pop oder Elektro bis Rock oder sogar Metal klingt es allerdings sofort richtig gut – offensichtlich sind die Teufels also eher für diese Genres gemacht. Wir haben unsere Playlist diesbezüglich mit möglichst agilen Tracks bestückt, um dem sportlichen Anspruch gerecht zu werden. Dabei dürfen dann natürlich weder „The Race“ von Yello noch „I Came For You“ von den Disco Boys fehlen und über „So Lonely“ von The Police und „Money For Nothing“ von den Dire Straits wagen wir uns sogar an von reiner Motivation hin zu aggressionsfördernd anmutenden Tracks wie „Greed“ von Godsmack oder „Wild Eyes“ von Parkway Drive. Dabei fällt neben dem voluminösen und satten Klang vor allem auf, dass der Move BT sowohl fülligen Bass als auch knochentrockene Drums gleichermaßen begeistert wiedergibt und akustische Effekte erstaunlich detailverliebt und hochpräzise platziert.

Das Herstellerlogo ist sowohl auf den Chassis des Move BT als auch auf dem Transportcase präsent.

Auch das beim Joggen übliche „Klappern“ des Kabels ist beim Teufel Move BT dank der im Lieferumfang enthaltenen Klammer fast vollständig eliminiert, lediglich beim seitlichen Kopfschütteln (zum Beispiel beim schnellen Umsehen an einer Kreuzung oder beim Überqueren einer Straße) schlägt das Steuerelement sanft gegen den Hals, was sich dann akustisch durch ein dumpfes Klopfen bemerkbar macht. Dennoch ist das kein Vergleich zur Geräuschkulisse kabelgebundener Kopfhörer und gerade beim Sport ein echter Gewinn für den rundum gelungenen Sound. Und der macht soviel Spaß, dass man Gefahr läuft, seine Trainingseinheiten bis in ungesunde Bereiche auszudehnen. Der Vollständigkeit halber weisen wir an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass der Move BT trotz seiner ausdrücklichen Eignung für Sport natürlich auch ganz entspannt auf dem Sofa genutzt werden darf.

Die hochwertige Verarbeitung zeigt sich auch in kleinen Details wie der Ziernaht am Reißverschluss.

Fazit

Mit dem Move BT hat Teufel nicht nur einen rundum gelungenen In-Ear-Kopfhörer im Portfolio, sondern auch ganz lässig auf die nicht gerade kleine Richtungsänderung bei der Konstruktion von Smartphones reagiert. Gerade im Falle des iPhone 7 schlägt der Move BT die Apple-eigenen AirPods bei Weitem und in allen Belangen. Die In-Ears von Teufel sind nicht nur edler und deutlich preisgünstiger, sondern machen zudem einen wesentlich durchdachteren Gesamteindruck.

Test & Text: Martin Sowa

Fotos: www.lite-magazin.de

Klasse: Oberklasse

Preis-/Leistung: sehr gut

Technische Daten

| Modell: | Teufel Move BT |

|---|---|

| Produktkategorie: | Kopfhörer, In-Ear |

| Preis: | 119,99 Euro |

| Garantie: | bis zu 12 Jahre |

| Ausführungen: | Schwarz |

| Vertrieb: | Lautsprecher Teufel GmbH, Berlin Tel.: 030 / 300 9 300 www.teufel.de |

| Treiber: | 5-mm-Neodym-Breitbandlautsprecher |

| Frequenzbereich: | 20 - 20.000 Hz |

| Anschluss: | Bluetooth 4.0 aptX |

| Gewicht: | 15 Gramm |

| Kabelfernbedienung: | ja |

| Freisprecheinrichtung: | ja |

| Akku-Betriebsdauer: | 20 Stunden |

| Akku-Ladezeit: | 2 Stunden |

| Lieferumfang: | - 1x MOVE BT - 1x Softcase für MOVE BT - 1x Reinigungs- und Transport-Tube - 4 Paar Silikon-Ohradapter - 1x Fixierklemme - 1x Ladekabel (USB) |

| Besonderes: | - kabellose Verbindung zum Smartphone - starke Akkuleistung - ausgewogener Klang - wasserabweisend - ultraleicht - hoher Tragekomfort - sehr gute Verarbeitung |

| Benotung: | |

| Klang (60%): | 1,0 |

| Praxis (20%): | 1,0 |

| Ausstattung (20%): | 1,0 |

| Gesamtnote: | 1,0 |

| Klasse: | Oberklasse |

| Preis-/Leistung | sehr gut |

Der Beitrag In-Ear-Kopfhörer Teufel Move BT – Der Zukunft einen Schritt voraus erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.