Im Zusammenhang mit dem Thema Multiroom stolpert man früher oder später zwangsläufig über Lautsprecher der Marke Sonos. Nicht unbedingt die günstigsten Vertreter dieser Nische, allerdings in Hinblick auf Klang und Design zu Recht Vorreiter. Zu schade also, um sie irgendwo an die Zimmerwände in Regale oder auf Schreibtische zu verbannen. Mit Hamas passenden Speaker Stands rückt zum Beispiel der Sonos Play:1 mitten ins Geschehen.

Der Speaker Stand für den kompakten Sonos Play:1 rückt den Sonos-Lautsprecher gekonnt in den Mittelpunkt.

Wie bei fast allen Multiroom-Systemen sind auch Sonos-Lautsprecher in verschiedenen Größen zu haben. Zu den verschiedenen Modellen bietet der Zubehörspezialist Hama auch die genau passenden Lautsprecherständer. Wir haben uns – in aller Bescheidenheit – erstmal für die passenden Speaker Stands zum kleinsten Modell, dem Play:1, entschieden. Schließlich geht es bei dem Lautsprecherständer ja nicht nur darum, das maximale Klangpotenzial auszunutzen, sondern auch darum, den Sonos Play:1 ansehnlich ins Wohnambiente zu integrieren. Und das ist natürlich leichter, wenn der Lautsprecher einigermaßen kompakt ist – wie der passende Speaker Stand auch.

Pure Stärke mit hübschem Gesicht

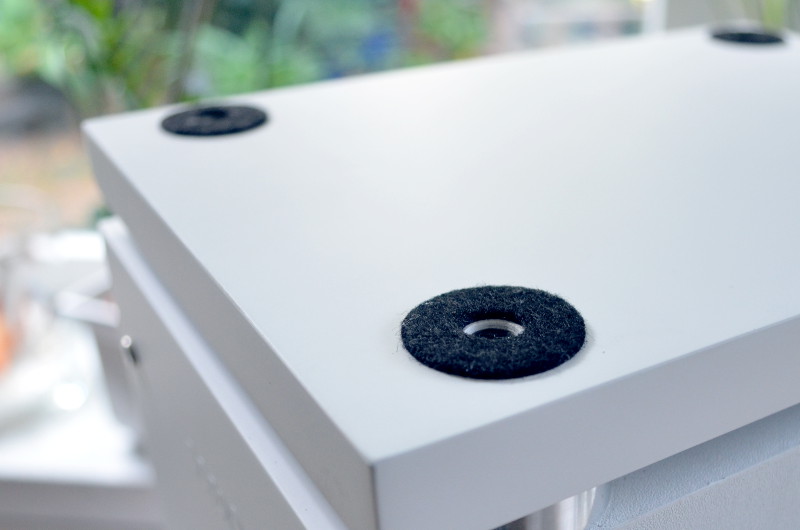

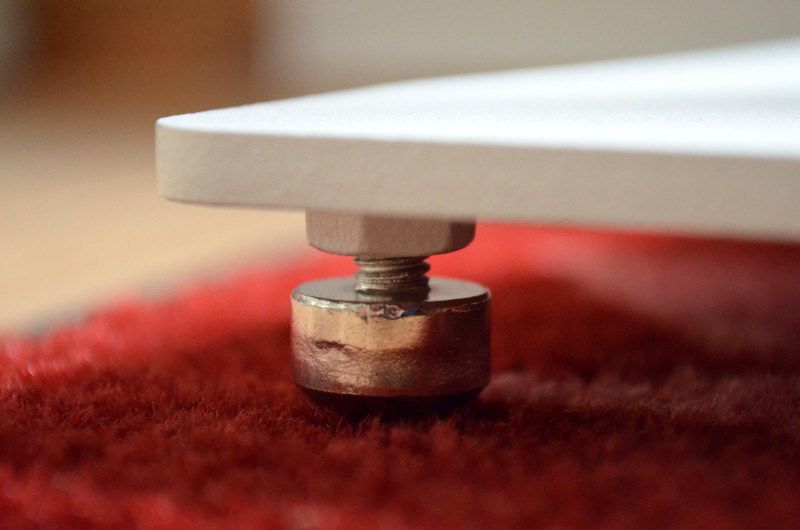

Unser Testmuster ist komplett in mattem Weiß gehalten, alternativ bietet Hama allerdings auch eine schwarze Ausführung. Der Speaker Stand macht einen sehr robusten Eindruck, nicht zuletzt dank seines vergleichsweise stattlichen Gewichts von ca. fünf Kilogramm, von denen der Großteil auf die massive Bodenplatte entfällt. Diese wirkt allerdings alles andere als klobig und schwer, sondern fällt erstaunlich flach, ja fast schon filigran, aus. Die Ecken sind wie auch beim Trägerarm und der Lautsprecher-Halterung gerundet. An ihren Seiten verläuft die Kontur der Bodenplatte zwar gerade, die Längsseiten vorne und hinten sind allerdings kurvig nach innen gekrümmt, was das Erscheinungsbild noch einmal auflockert. Letztlich sorgen auch die nach unten gerichteten Kuppeln samt darin integrierter Gewinde für optische Leichtigkeit, denn so scheint es fast, als schwebe die Bodenplatte ein paar Millimeter über dem Boden. Ein kleiner Trick, der einen großen Effekt hat und nicht zu unterschätzen ist.

Dank Kuppeln und Silikonfüßchen (alternativ Metallspikes) scheint die Bodenplatte des Speaker Stand über dem Boden zu schweben.

Der Trägerarm erweckt zusätzlich den Eindruck, dass der Sonos Play:1 nur wenige Gramm wiegt, denn er ist von seiner Befestigungsposition vorn auf der Bodenplatte leicht nach hinten gebogen. Das lockert optisch auf, bietet allerdings auch Stabilität, denn so hängt der Play:1 später exakt mittig über der Bodenplatte und der Speaker Stand bleibt schön im Gleichgewicht. Clever! Der Trägerarm selbst wiegt vergleichsweise wenig, was daran liegt, dass er hohl ist und daher auch ganz hervorragend als Kabelführung dient. Ein schöner, optischer Effekt, der die lästige Kabelei verschwinden lässt und sich als in sich geschlossenes „Kunstwerk“ darstellt.

Der Trägerarm ist hohl und fungiert daher auch als versteckte Kabelführung.

Werkzeug bitte bereit halten!

Vor dem Staunen steht allerdings ein bisschen Arbeit, denn der Hama-Lautsprecherständer wird nicht vormontiert geliefert. Die gute Nachricht: Er besteht allerdings auch nur aus den erwähnten drei Teilen: Bodenplatte, Trägerarm und Halterung. Diese werden von insgesamt drei Schrauben gehalten, die mit einem 10er-Schraubenschlüssel befestigt werden. Da kann es übrigens nicht schaden, eine helfende Hand zu haben, denn insbesondere die Verbindung von Bodenplatte zu Trägerarm ist – angesichts des Gewichts der Bodenplatte – alleine nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen. Machbar ja, aber man muss sich ja keine unnötigen Unannehmlichkeiten machen. Gleich zwei Schrauben (die beiden kürzeren) werden dabei von unten durch die Bodenplatte in die Gewinde des Trägerarms geschraubt, die längere Schraube verbindet den Lautsprecher-Halter mit dem oberen Ende des Trägerarms.

Für die Montage der Schrauben am Boden benötigt man einen Schraubenschlüssel.

Zwecks schönerer Optik kann und sollte das obere, offene Ende des Trägerarms (durch das die Schraube eingesetzt wurde) mit dem zum Lieferumfang gehörigen Kunststoff-Stöpsel verschlossen werden. Falsch machen kann man da eigentlich nichts, in der Bedienungsanleitung ist jeder Schritt mit einer zugehörigen Abbildung beschrieben. Wer beispielsweise mit Ikea-Möbeln zurechtkommt, wir hiermit kein Problem haben. Wichtig ist nach erfolgter Montage allerdings die Kontrolle, denn falls versehentlich eine Schraube beim Festziehen verkantet oder schlicht nicht fest genug angezogen ist, fehlt dem Speaker Stand die nötige Stabilität. Also: lieber einmal zu häufig überprüfen, als einmal zu oft einen neuen Lautsprecher zu bestellen …

Die eigentliche Halterung wird von oben mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers fixiert.

Der Sonos Play:1 wird nach der Montage des Speaker Stands ebenfalls mittels einer Schraube fixiert (hierzu wird ein Kreuzschlitz-Schraubendreher benötigt). Vorher sollte allerdings noch der schmale, selbstklebende Schaumstoff-Streifen an der Haltevorrichtung angebracht werden. So werden Kratzer und sonstige Beschädigungen am Lautsprecher vermieden. Damit auch der Bodenbelag frei von Beschädigungen bleibt, gibt es je nach Untergrund zwei verschiedene Möglichkeiten, den Speaker Stand vom Boden zu entkoppeln.

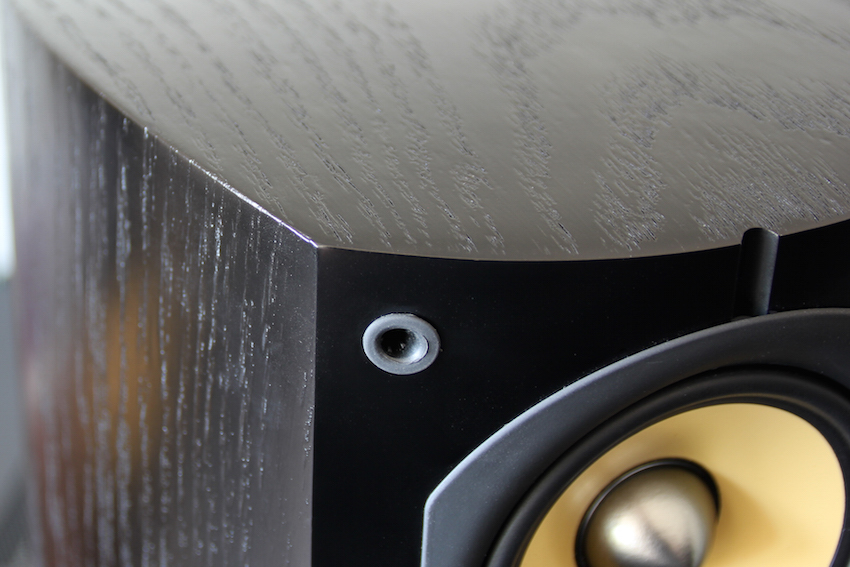

Der Halter des Speaker Stands ist mit exakten Vorbohrungen ausgestattet. Über die obere wird der Sonos Play:1 fixiert.

Kommt der Lautsprecherständer auf Teppichboden zum Einsatz, sollten die Metallspikes in die dafür vorgesehenen Gewinde eingedreht werden. Für den Einsatz auf härteren Bodenbelägen (insbesondere Parkett und Laminat) liegen Silikonpuffer bei, die unter die Bodenplatte geklebt werden können. Komplett verzichten sollte man auf diese Optionen übrigens nicht, ansonsten könnte der Klang des Sonos Play:1 durch entstehende Schwingungen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Auf Teppichboden und Co. dürfen gern auch Metallspikes zum Einsatz kommen.

Unsichtbare Kabel? Aber sicher!

Ist der Speaker Stand montiert, sollte man – vor allem aus optischen Gründen – von der versteckten Kabelführung im Inneren des Trägerarms Gebrauch machen und das Kabel des Sonos Play:1 hier hindurchführen. Am einfachsten geht das mit einem kleinen Trick, indem man nämlich eine Schnur mit einem kleinen Gewicht bestückt und dann von oben durch die Kabelführung rutschen lässt. Anschließend kann man das Schnurende unten am Kabel befestigen und dieses dann ganz bequem nach oben durch die Kabelführung ziehen. Aufgrund der im Vergleich zu „normalen“ Lautsprecherständern relativ großzügigen Innenmaße des Trägerarms sollte sich hier in jedem Haushalt ein geeignetes Gewicht finden lassen (zur Not nimmt man einfach einen kleineren Schraubenschlüssel aus dem hoffentlich vollständigen Sortiment).

Am Speaker Stand sind die durchgeführten Lautsprecherstrippen so gut wie nicht zu sehen.

Alles easy

Der Speaker Stand für den Sonos Play:1 ist mit einem Easy-Fix-System ausgestattet, das in einem gewissen Rahmen eine stufenlose Ausrichtung des montierten Lautsprechers ermöglicht. Schwenken lässt sich die Halterung um bis zu 60 Grad nach links und rechts, dazu kommt eine Neigungsmöglichkeit von +6 bis -20 Grad – mit anderen Worten: Der Play:1 lässt sich etwas weiter nach vorn kippen als nach hinten. Das funktioniert übrigens sehr gut und absolut problemlos. Ein versehentliches Verstellen, zum Beispiel durch Anstoßen des Lautsprechers ist kaum möglich, dafür greift das Hama-Easy-Fix-System zu stabil, dennoch ist die Handhabung angenehm und benötigt kaum Kraft- oder Montageaufwand. Selbst das bequeme Verstellen mit einer Hand ist machbar, sofern der Speaker Stand einen festen Stand hat.

Das Hama-Easy-Fix-System ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Sonos Play:1.

Fazit

Multiroom-Lautsprecher sind nicht nur praktisch, sondern auch schick. Damit man sie aber entsprechend einsetzen kann, benötigt es passende Lautsprecherständer, die sich natürlich im umfangreichen Hama-Portfolio finden lassen. Der Speaker Stand für den kompakten (und vielleicht meistverkauften Multiroom-Lautsprecher der Welt) Sonos Play:1 erweist sich als optisch sehr gut gelungenes Exemplar, rückt den Sonos-Speaker gekonnt in den Mittelpunkt und bietet ihm eine ebenso angemessene und zuverlässige wie flexible Bühne.

Test & Text: Martin Sowa

Fotos: www.lite-magazin.de, Herstellerbilder

Technische Daten

| Modell: | Hama Lautsprecherständer für Sonos PLAY:1 |

|---|---|

| Produktkategorie: | Lautsprecherständer |

| Preis: | 79 Euro (UVP) |

| Garantie: | 2 Jahre Gewährleistung 6 Monate Garantie |

| Ausführungen: | - weiß - schwarz |

| Vertrieb: | Hama GmbH & Co KG, Monheim Tel.: 09091 / 50 20 www.hama.de |

| Abmessungen (HBT): | 973 x 320 x 220 mm |

| Gewicht: | ca. 5 kg |

| Maximale Traglast: | 3 kg |

| Neigung: | +6 / -20 Grad |

| Schwenkbereich: | 120 Grad |

| Besonderes: | - unsichtbare Kabelführung - stufenlose Drehung und Neigung - Easy-Fix-System - Schwingungsdämpfer (Silikonpuffer/Metallspikes) - 360°-Drehung zur optimalen Ausrichtung des Lautsprechers |

| Lieferumfang: | - Lautsprecherständer - Schraubensatz - Metallspikes - Silikonpuffer - Montageanleitung |

Der Beitrag Hama Sonos Play:1 Speaker Stand – Mittendrin statt nur dabei erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.