Das ist mal Understatement: Nubert preist seine kompakte nuPro X-4000 als „die Extraportion Bass auf dem Schreibtisch“ an – als hätte diese Aktiv-Box nicht noch ganz andere Extras in petto: Kabelfreiheit zwischen den Boxen, analoge und digitale Inputs satt bis hin zum symmetrischen Eingang, amtliche Hi-Res-Fähigkeit aller Digital-Schnittstellen, Bluetooth aptX fürs Streaming, App zur Bedienung, DSP zur Soundoptimierung. Wir haben alle Extras getestet – natürlich auch das Bassvermögen auf dem Desktop.

![]()

Die Nubert nuPro X-4000 sorgt als HiFi-, Heimkino- und Multimedia-Box auch für einen amtlichen Film- und Fernsehton.

Gut; die weitere Bewerbung der nuPro X-4000 fällt bei Nubert deutlich selbstbewusster aus: kraftvoll wie ausgewachsener Standlautsprecher, Multitalent für HiFi- und Heimkino, Empfehlung für Musikprofis. Die letzten zwei Argumente glauben wir glatt, schließlich haben wir aus der X-Serie bereits den Standlautsprecher nuPro X-6000 und den Regallautsprecher nuPro X-3000 getestet, und beide Modelle haben einen exzellenten Eindruck hinterlassen. Mit der X-Serie, die zur Zeit zwei Regal- und zwei Standlautsprecher umfasst, bietet Nubert quasi eine Plus-Version der bereits bestehenden A-Reihe: Die X-Serie führt das grundsätzliche nuPro-Konzept fort, ähnelt der A-Reihe auch in Optik, Funktionalität und Bedienung, bietet aber einen klanglichen Zugewinn und ein deutliches Mehr an Funktionalität. Das alles schauen wir uns nun näher an – und ebenso, ob die nuPro X-4000 wirklich die fast identisch wirkende, kleine Kompaktbox-Schwester nuPro X-3000 klanglich übertrumpft und an die Qualitäten des Standlautsprechers nuPro X-6000 heranreicht.

![]()

Im Design ist die X-4000 mit ihrer nahezu quadratischen Grundfläche und den geschmeidig gerundeten Kanten klar als nuPro-Schallwandler zu erkennen.

Gutes bleibt: das Design

Wer die Nubert nuPro X-4000 sieht, wird sie unweigerlich mit der kleineren Schwester verwechseln: Mit den Maßen 32 mal 21 mal 26 Zentimeter ist sie gerade mal zwei bis drei Zentimeter zu jeder Seite größer, besitzt also die gleichen Proportionen und natürlich dasselbe Design wie die gesamte X-Serie – und das entspricht gewolltermaßen dem Auftreten der A-Serie: Ein-Korpus aus MDF mit sanften Rundungen der vertikalen Kanten sowie kleinen Radien bei den horizontalen Kanten sorgt ebenso für eine gute Wohnraumkompatibilität wie das makelloses Schleiflack-Finish. Es ist wahlweise in seidenmattem Schwarz oder Weiß zu haben. Gegenüber der A-Serie ist die Geschmeidigkeit aber gleich doppelt gesteigert: Zum einen erweisen sich die Blenden als aufwändiger und eleganter gestaltet. Sie sind über die Front hinaus zu den Wangen geführt und schmiegen sich mit ihren seitlichen Rundungen an den Boxenkorpus an. Zum anderen sind die Lautsprecher-Chassis nun ohne sichtbare Schrauben montiert. Dadurch wirkt die Schallwand optisch deutlich ruhiger.

![]()

Zum Zubehör gehört auch eine hochwertige, magnetisch haftende Abdeckung. Sie ist an den Seiten sanft geschwungen und und folgt damit der Formgebung der Front. Die Informationen des Displays sind durch den Stoff hindurch sichtbar.

Frische Wandler

Das liegt auch an den neuen Lautsprechern, die für die nuPro X-Serie entwickelt worden sind. Der Hochtöner ist eine Weiterentwicklung der in der A-Reihe bewährten Seidengewebe-Kalotte. Der Tweeter durchmisst nach wie vor 25 Millimeter, weist nun aber eine kleine, sanft konische Schallführung auf. Der Hochtöner spielt wie sein Vorgänger rauf bis 22 Kilohertz. Er soll den Senior aber im Abstrahlverhalten überflügeln, eine bessere Auflösungsfähigkeit im obersten Frequenzbereich besitzen und ebenso eine bessere räumliche Abbildung bieten. Auch für die Mitten und Bässe hat Nubert ein neues Chassis kreiert. Bei der nuPro X-4000 kommt eine 17-Zentimeter-Ausführung zum Zuge. Dieser Woofer kann bis 30 Hertz runter spielen. Das gelingt ihm unter anderem mit einer neuen Membran. Statt reinem Polypropylen wie bei der A-Reihe kommt bei der X-Serie ein Verbundmaterial auf Basis dieses bewährten Kunststoffs zum Einsatz. Auffälliger ist bei dem Lautsprecher jedoch die wesentlich stärkere Sicke: Die kräftige, elastische Membran-Einfassung sorgt dafür, dass der Konus auch bei stärkeren Auslenkungen sauber und kontrolliert schwingen kann. Dieses Mehr an Hin und Her ermöglicht wiederum ein sogenannter Langhub-Antrieb: Die hinter der Membran sitzende Spule bewegt sich über eine längere Wegstrecke in einem homogenen Magnetfeld. So ist trotz größerem Membranhub die Kontrolle hoch und die Verzerrung gering. Das sorgt für mehr Schalldruck und reinerer Klang. Nicht zuletzt verdankt sich das Plus im unteren Frequenzband der Bassreflexabstimmung. Das nach hinten weisende und sich hornartig öffnende Rohr sorgt für einen genau berechneten Luftaustausch zwischen dem Volumen im Gehäuse und der äußeren Umgebung. Dies erweitert den Frequenzbereich der Box nach unten. Die kompakte X-4000 spielt durch all diese Maßnahmen acht Hertz weiter runter als die etwas kleinere X-3000. Das ist die versprochene Extraportion Bass. Wer noch mehr braucht: Die X-4000 kann auch mit einem zusätzlichen aktiven Subwoofer betrieben werden.

![]()

Eine 25-Millimeter-Seidenkalotte sorgt für den agilen Hochton. Der empfindliche Textil-Dom sitzt gut geschützt hinter einem Lochgitter.

Aktiv – und deshalb überall einsetzbar

Wer seinen Blick auf der Front abwärts gleiten lässt, sieht das auffälligste Merkmal der nuPro X-4000: Diese und alle anderen Aktivboxen von Nubert sind mit einem großen Display samt illuminiertem Tastenfeld bestückt. Diese Ausstattung hebt sich deutlich von den aktiven Modellen der Konkurrenz ab. Die X-Serie glänzt dabei mit einem feinauflösenden OLED-Display. Es bietet eine kontrastreichere und elegantere Anzeige der alphanumerischen Zeichen und der grafischen Elemente. Das Display informiert uns über die aktuellen Einstellungen und Betriebszustände der X-4000. Es gibt also Auskunft über die die Aktivitäten des Soundprozessors und des integrierten Verstärkers. Dieses Aktiv-Prinzip – also Schallwandlung und Amplifikation in einer Box – ist eigentlich ideal: So hat man perfekt passende und aufeinander abgestimmte Schallwandler und Verstärker. Darum sind Aktiv-Boxen im professionellen Studio Gang und Gäbe. Mit dem medialen Wandel werden sie aber auch im normalen HiFi-Bereich immer beliebter: Im Wohnzimmer soll die Technik immer unsichtbarer sein, der wiederzugebende Ton kommt dafür aber von vielfältigen Quellen und Zuspielern. Das Portfolio reicht hier vom Fernseher oder Blu-ray-Player über das Smartphone bis hin zum klassischen CD-Spieler. Da bietet sich eine integrierte Lösung wie die nuPro X-4000 geradezu an – wenn sie denn genügend Eingänge hat, um alle Anschlüsse-Wünsche erfüllen zu können.

![]()

Die OLED-Anzeige informiert mit kontraststarkem, scharfem und ansprechendem Schriftbild über den Betriebszustand. Mit dem Display und den fünf beleuchteten kann man einfach alle Einstellungen an der Box vornehmen.

Input-Vielfalt …

Das kann sie, wie ein Blick auf die Rückseite zeigt: Die X-4000 ist in punkto Zugänglichkeit top. Wie ihre Serienschwestern deckt diese Aktivbox so gut wie jede Anschluss-Art ab, die man braucht. Bei den Analog-Anschlüssen gibt’s über den obligatorischen unsymmetrischen Line-Input in Form zweier Cinch-Buchsen zusätzlich einen symmetrischen Eingang. Wer sein Analog-Signal über diese XLR-Buchse einspeist, profitiert von der bestmöglichen Signalübertragungsart. Die Musik wird dabei über zwei Leiter durch das Kabel geschickt, einmal normal, einmal invertiert. So können Störgeräusche, die sich auf dem Kabelweg von der Quelle zum Verstärkereingang einschleichen, hier entdeckt und unschädlich gemacht werden. Darum sollte man nach Möglichkeit im Analogbereich diesen Eingang bevorzugen. Auch digital bietet die nuPro X-4000 eine Profi-Schnittstelle: Die XLR-Buchse lässt sich alternativ als Digital-Input verwenden, dann ist sie ein sogenannter AES/EBU-Eingang Dieses Kürzel steht für „Audio Engineering Society/European Broadcasting Union“. Schon der Titel lässt ahnen, dass es sich um ein Profi-Format für Rundfunk und Studio handelt. Im Consumer-Bereich ist diese Anschlussart rar. Hier benötigt man eher S/PDIF-Schnittstellen – und da ist die nuPro X-4000 bestens bestückt. Ihr Terminal bietet je zwei elektrische Coax-Inputs und zwei optische Toslink-Buchsen. Damit ist auch die X-4000, wie alle X-Modelle, den Schwestern von der A-Reihe in der Zugänglichkeit deutlich überlegen. Aber Moment mal … was ist mit einem USB-Port?

![]()

Anschluss-Plus: Die nuPro X-4000 bietet wie ihre Schwestermodelle der X-Serie zwei S/PDIF-Inputs mehr als die Boxen der verwandten A-Reihe.

… auch für amtliches HiRes

Ja, den gibt’s natürlich auch. Die X-4000 bietet einen USB-B-Eingang, hierüber spielt man Musik vom Laptop oder vom Desktop-Rechner zu. Damit eignet sich die nuPro X-4000 auch als Soundmonitor auf dem Schreibtisch, um rechts und links vom Bildschirm den Computer-Ton von YouTube und Co. oder iTunes wiederzugeben. Darüber hinaus besitzt die X-4000 eine USB-A-Schnittstelle. Sie ist gleich dreifach einsetzbar: Zum Ersten dient sie als Lademöglichkeit für Zuspielgeräte. Zum Zweiten funktioniert sie als Anschluss für einen optionalen Funkempfänger, so lässt sich die Aktivbox auch kabellos mit Musik in HiRes-Qualität beschicken. Zum Dritten kann diese USB-Buchse bei der X-Serie als Anschluss für einen HDMI/ARC-Adapter verwendet werden. So wird etwa der Fernsehton per HDMI-Kabel zugespielt. Dies funktioniert mit allen modernen TV-Geräten und Kabeln, die die Funktion „Audio Return Channel“ (ARC) unterstützen. Den HDMI/ARC-Adapter liefert Nubert gleich zur Aktivbox mit – super! Damit bietet die x-4000 insgesamt sieben physische Digital-Schnittstellen – und das Beste: Sie alle verarbeiten PCM-Signale bis 192 Kilohertz/24 Bit. Das ist überaus amtliches HiRes und eine signifikante Steigerung gegenüber der älteren A-Reihe. DSD-Files akzeptiert die X-4000 hingegen nicht. Wir sprechen hier die ganze Zeit von physischen Schnittstellen – gibt es auch nichtphysische?

![]()

Das audiophile Anschluss-Highlight ist der XLR-Input: Man kann ihn als analogen symmetrischen Eingang verwenden oder digital als symmetrische AES/EBU-Schnittstelle. Beide Anschluss-Arten stammen aus dem professionellen Veranstaltungs- und Studio-Bereich.

Wireless: der kabellose Hörspaß

Ja. Zu den kabelgebundenen Anschlüssen gesellt sich bei der gesamten X-Serie und damit auch bei der nuPro X-4000 die Möglichkeit, Musik per Bluetooth etwa vom Tablet oder Smartphone zuzuspielen. Hier setzt Nubert auf den Bluetooth-Standard 4.2 mit dem Codec aptX. Er bürgt für eine sehr gute Musikqualität. Die Integration von Bluetooth war ein oft geäußerter Kundenwunsch – wie auch die Möglichkeit, die Boxen ohne Verbindungskabel betreiben zu können. Auch diesen Wunsch hat Nubert erfüllt: Die beiden X-4000-Boxen kommunizieren untereinander ohne Kabel. Das macht die Aufstellung leicht, auch Schränke oder Türen zwischen den Schallwandlern sind nun kein Thema mehr. Die Boxen funken sich die Musik und die Steuerbefehle über eine 5,8 Gigahertz-Funkverbindung zu. Das schaffen sie verzögerungsfrei, die Boxen spielen also ohne jeglichen Zeitversatz.

![]()

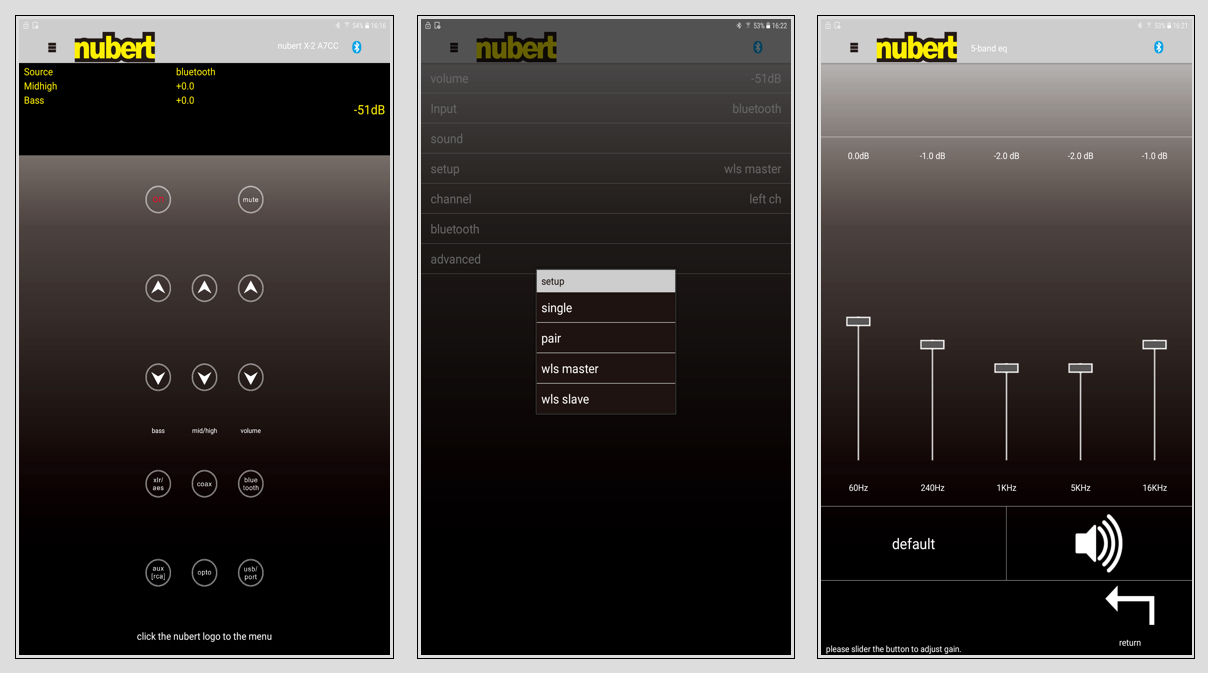

Die „Nubert X-Remote“-App ist optisch an die physische Fernbedienung angelehnt (Bild 1), bietet aber den kompletten Umgang an Einstellmöglichkeiten – etwa den grundsätzlichen Betrieb mit oder ohne Boxenkabel sowie die Konfiguration als Einzelbox oder Lautsprecherpaar (Bild 2) oder die Klanganpassung über den Equalizer (Bild 3).

Klassische Fernbedienung und komfortable App

Wer A sagt, muss auch B sagen – in diesem Fall heißt das: Wer für die Zuspielung vom Handy sorgt, sollte auch die Steuerung per Smartphone ermöglichen. Nubert hat dafür die „Nubert X-Remote“-App entwickelt. Sie läuft sowohl unter Android als auch unter iOS, also sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem iPhone. Die Applikation ist kostenfrei in den entsprechenden Stores abrufbar. Bei der App wurde auf jeglichen Schnickschnack verzichtet und der Fokus auf die Funktionalität gelegt. So kann man mit der „Nubert X-Remote“ sämtliche Einstellungen vornehmen, die auch über das Tastenfeld der Box möglich sind. Wer die App startet, erkennt, dass sie an die klassische Fernbedienung angelehnt ist, die ebenfalls mit der X-4000 geliefert wird. Dieser Ferngeber ist qualitativ hochwertig und übertrifft bei weitem die sehr einfache Fernbedienung, die zur verwandten A-Reihe geliefert wird. Er ist wesentlich ansehnlicher und ergonomischer, überdies hat er ein größeres Gewicht. Dazu trägt auch die oberseitige Metallblende bei, in die die insgesamt 16 Gummi-Tasten eingelassen sind. Über sie hat man direkten Zugriff auf die grundlegenden Funktionen, etwa die sofortige Anwahl jeder einzelnen Quellenart, die Klanganpassung oder die Lautstärkeveränderung. Damit sind schon wir bei der Soundprozessor- und Verstärker-Sektion.

![]()

Die hochwertige Fernbedienung bietet alle Grundfunktionen an. Die leichte Rundung der Unterschale sorgt im Zusammenspiel mit einer eingelassenen gummierten Flächen für Rutschfreiheit.

Mehr Kraft …

Nubert setzt bei der X-Serie fort, was schon der A-Serie zum Erfolg verholfen hat: das nuPro-Konzept. Für die Behandlung der ankommenden Musik bedeutet das: Die eingehenden Signale werden, falls nötig, gleich zu Beginn digitalisiert und dann optimiert. Alle weiteren Verarbeitungsprozesse finden nun ausschließlich auf digitaler Ebene statt – und zwar separat für jeden einzelnen Kanal. Im Fall der Zwei-Wege-Box X-4000 sind das also zwei Kanäle für Höhen und Mitten/Bässe. Erst ganz am Ende werden die Signale der einzelnen Kanäle ins Analoge konvertiert und an die Lautsprecherchassis geschickt. Dieses nuPro-Konzept reduziert weitestgehend das Rauschen und bietet die Möglichkeit, das Signal präziser bearbeiten und verstärken zu können. Die Leistung der hierzu eingesetzten Verstärker beträgt satte 180 Watt – pro Kanal. Kurzfristig gehen bis zu 220 Watt. Das sind richtig satte Werte für eine so kompakte Box – und fast doppelt so große wie bei den Regalboxen der A-Reihe.

![]()

Der 17-Zentimeter-Woofer schallwandelt die Mitten und Bässe. Durch die kräftige Sicke kann seine Membran beim Schwingen weit auslenken.

… und mehr Klanggestaltung

Gegenüber der A-Reihe hat die X-Serie auch beim Klang deutlich mehr Instrumente, um den Sound an den eigenen Geschmack anzupassen oder den Einflüssen des Raums entgegenzuwirken. Das erste Utensil ist die Klangwaage, eine Nubertsche Spezialität, die auch schon bei der A-Reihe zu finden ist. Diese Klangregelung verändert Mitten und Höhen gemeinschaftlich: Statt einfach punktuell den Frequenzgang zu verbiegen, wird der Frequenzverlauf bei einem bestimmten „Aufhängungspunkt“ quasi gekippt. Dies soll dafür sorgen, dass der grundsätzliche Charakter des Klangbilds intakt bleibt. Der Bass hingegen wird separat verändert. Das bietet sich an, weil die nuPro X-4000 ja zusätzlich mit einem Subwoofer betrieben werden kann. Für diese Einsatzart verfügt die Box auch über veränderbare Hoch- und Tiefpassfilter. Sie regeln, welche Anteile des Musiksignals dem Subwoofer zugewiesen werden. Das zweite Utensil ist der grafische Equalizer. Mit ihm lässt sich der Klang in fünf verschiedenen Frequenzbereichen verändern. Jedes Frequenzband kann man dabei in sechs Ein-Dezibel-Stufen anheben und absenken. Wer es etwas einfacher mag, bedient sich des dritten Utensils, der Loudness-Funktion. Mit ihr betont man Höhen sowie Bässe. Dies führt selbst bei niedrigen Lautstärken zu einem vollen Sound. Nubert hat hierfür die beliebte Loudness-Funktion des Verstärkers/DSP Nubert nuControl eingebaut – und damit abermals einen Kundenwunsch bedient. Wer schließlich den optimalen Klang gefunden hat, kann ihn auch abspeichern. Drei Preset-Plätze bieten die Möglichkeit, Profile für verschiedene Personen zu memorieren – oder Einstellungen für unterschiedliche Hörsituationen: Musik genießt man linear, im Movie-Modus gibt man Bass dazu oder nutzt einen zusätzlichen Subwoofer, für den spätabendlichen Musikgenuss aktiviert man die Loudness-Schaltung.

![]()

Das Display führt die Feature-Vielfalt vor Augen – unter anderem den Bluetoooth-Betrieb, den grafischen Fünfband-Equalizer sowie die nubertsche Klangwaage, die Höhen und Mitten auf ganz eigene Weise verändert und hier mit „mid hi“ ausgewiesen ist.

Freiheit und Flexibilität

Das vorhin bereits angesprochene nuPro-Konzept geht über die Klangbehandlung hinaus. Es zielt auch auf eine leichte Handhabung der Boxen ab. Anders als bei den meisten Konkurrenten, die eine vollbestückte befehlsgebenden Masterbox mit einer minimal ausgerüsteten oder gar passiven Slave-Box paaren, ist bei Nubert seit jeher jede nuPro-Box ein voll ausgestatteter Aktiv-Lautsprecher mit eigenem Verstärker, Soundprozessor, Anschlussterminal, Anzeige und Tastenfeld. Dieser Ansatz ist deutlich aufwändiger, aber dafür sind die nuPro-Modelle auch deutlich flexibler. Man kann eine Box allein betreiben oder im Paar-Betrieb festlegen, ob die Box mono spielen soll oder welchen der beiden Stereo-Kanäle sie wiedergeben darf. Man kann auch mehr als zwei Boxen zusammenschalten. Die Regel ist aber nach wie vor der Stereo-Betrieb. Hier lässt sich bei der X-Serie frei bestimmen, welche Box der Master und welche der Slave ist. Das ist gegenüber der A-Reihe ebenso neu wie die Möglichkeit, diese Konfiguration im kabellosen Betrieb vorzunehmen – also ohne Signalstrippe zwischen den Boxen. Mehr Freiheit und Flexibilität kann man sich wohl kaum wünschen. Die Master/Slave-Zuordnung geht alternativ auch bei miteinander verkabelten Boxen, so wie es in der A-Reihe ausschließlich funktioniert.

![]()

Vollausstattung: Wie immer liefert Nubert jede Box mit umfangreichem Zubehör.

Aufbau und Setup

Bauen wir die X-4000 doch endlich mal auf. Der geeignetste Standort für eine Regalbox ist – das Stativ. Es verhindert, dass die Box den Untergrund, auf dem sie steht, zum Schwingen anregt, was bei einem Regal oder Sideboard passiert. Dadurch wird der Klang verunklart. Zur X-4000 bietet Nubert deshalb mit dem BS-652 ein passendes Stativ an. Mit einem solchen Stativ erreichen die Boxen die optimale Höhe, zudem hat man die größte Freiheit bei der Aufstellung. Man kann den Abstand zu der hinteren und den seitlichen Wänden variieren und dadurch auch die Basswiedergabe beeinflussen. Wir haben uns für eine wandferne Aufstellung entschieden, um Überbetonungen im Tiefton zu vermeiden. Beim Anschließen der Boxen genießen wir wieder Nuberts Rundherum-Sorglos-Paket: Die Zubehörschachtel bietet einen kaum zu übertreffenden Beigaben-Reichtum. Neben dem HDMI-ARC-Adapter liefert Nubert Kabel für alle Anschlussarten – mit Ausnahme der XLR-Leitung für den symmetrischen Betrieb. Die vorbildliche Anleitung macht auch für absolute Laien den Aufbau, den Anschluss und die Einrichtung zum Kinderspiel. Die meisten werden wohl wie wir die Kabelfreiheit zwischen den Boxen nutzen, deshalb konfigurieren wir die X-4000 zuerst für den Wireless-Betrieb. Zu Beginn aktivieren wir Bluetooth, um sofort die App nutzen und später Musik vom Tablet zuspielen zu können. Das gesamte Setup, also die Zuweisung der Master- und Slave-Funktion sowie die Paarung der Boxen, ist in sechs kurzen Schritten erledigt. Allein die nötige Zuordnung der Boxen in der App ist etwas rätselhaft: Welche Box ist die angezeigte „nubert X-2 1F79“ und welche die „nubert X-2 8A2D“? Das muss man wissen, um Master und Slave unterscheiden zu können, denn die App richtet sich immer an den Master. Die Lösung des Rätsels erfährt man erst durch den Kopplungsversuch. Wer hier den Slave erwischt hat, bekommt das mitgeteilt und wählt dann halt die andere Box. Das könnte man optimieren, es ist aber auch der einzige Knackpunkt bei der insgesamt wirklich einfachen Einrichtung. Die kann man auch an der Box selbst vornehmen, so entfällt sofort die Frage der Zuordnung.

![]()

Durch ihre kompakten Maße eignet sich die X-4000 auch als Monitor für die Beschallung am Computer – und bietet hier mehr Volumen als die etwas kleinere X-3000.

Die Nubert nuPro X-4000 in der Praxis

Nubert hat uns eine Extraportion Bass auf dem Desktop versprochen, darum stellen wir die X-4000 gleich mal auf den Redaktionsschreibtisch, links und rechts vom Bildschirm. Und natürlich wollen wir das große Trumpf der X-Serie auskosten: die Befreiung von allen Signalkabeln. Also richten wir die X-4000 als Wireless-Boxenpaar ein wählen als Zuspielweg Bluetooth. Bei der Musik greifen wir wieder zu „You Gotta Move“, der Bluessänger und Gitarrist Hans Theessink hat die Nummer live in dem Wiener Club „Jazzland“ aufgenommen. Wir haben den Song, der superb produziert ist, schon beim Test der X-3000 an unserem Schreibtisch gehört und wegen der sehr guten Wiedergabe – selbst über das verlustbehaftete Bluetooth – noch bestens im Ohr. Die X-4000 macht es nun sogar noch besser: Die Gitarre klingt abermals knackig-crisp, wir hören auch wieder das leichte Rauschen des Röhrenverstärkers, über den Theessink die Töne seiner Sechsaitigen schickt – derartige Nebengeräusche bestärken den authentischen Eindruck und vermitteln das Gefühl, wirklich dabei zu sein. Jetzt allerdings hat dieser Gitarrenton, der aus dem Fender-Amp kommt, noch mehr Kraft und Volumen. Gerade die im Shuffle-Rhythmus angeschlagenen und mit dem Handballen abgedämpften Basssaiten bieten ein noch festeres Fundament und mehr Tiefton – so klingt eine Akustische, die über einen Amp verstärkt wird! Wir wechseln bei der Zuspielung nun vom kabellosen, aber verlustbehafteten Bluetooth zum kabelgebundenen, aber HiRes-fähigen USB. So können wir die Aufnahme in PCM 192 Kilohertz/24 Bit vom Rechner zuspielen – und nun in bester Auflösung genießen. Die Aufnahme klingt nun deutlich verfeinerter. Die Saiten materialisieren sich geradezu, wir hören den blitzenden Stahl, auch die metallische Harschheit, die entsteht, wenn Theessink beim Slideguitar-Solo mit dem Bottleneck über die gespannten Drähte fährt. Dazu kommt das kleine Klacken, wenn der Flaschenhals an einem Bundstäbchen des Gitarrenhalses aneckt, auch Theessinks Gesang wirkt nun noch plastischer. Die Fülle des Klangs bleibt auch bei ziemlich leisen Pegeln gewahrt. Erst bei ganz niedrigem Level aktivieren wir die Loudness-Funktion, um auch bei diesem Nachbar-Schon-Modus einen schön abgerundeten Sound zu erzielen. Bei Aufnahmen mit Bassgitarre oder anderen Tiefton-Instrumenten ist selbst das nicht nötig. Die X-4000 lässt nämlich deutlich hören, dass sie acht Hertz weiter runterspielt als die kleinere X-3000. Die mitgelieferten Gummifüßchen vermindern dabei sehr gut die Anregung der Schreibtischplatte. Testen wir nun noch den Umstieg von Wireless auf kabelgebundene Signalübertragung: Die Klanggüte bleibt die gleiche. Top!

![]()

Wer die X-4000 an den Computer anschließt, wählt sie für die Tonausgabe aus – ab nun übernimmt der DAC der Box die Wandlung, der Rechner ist nun nur noch Lagerstätte der Musikfiles und Lieferant der Tonspuren.

Grenzenlose Freiheit

Nun ziehen wir mit den Boxen in den Hörraum um. Hat sich die X-4000 als kräftiger Nahfeld-Monitor bewährt, so fahren wir jetzt bei größerem Hörabstand höhere Pegel. Außerdem wechseln wir die Eingänge, nun ist die Analog-Abteilung gefordert. Deshalb kommt zwischen unser Laptop und die Boxen der RME ADI-2 DAC – einerseits als Digital-Analog-Konverter, andererseits als Möglichkeit, die X-4000 sowohl mit einem symmetrischen als auch mit einem unsymmetrischen Analog-Signal zu versorgen. Zuerst platzieren wir die Boxen auf unser Lowboard und starten die Hörsession mit Anette Askviks „Liberty“. Dieser exzellent produzierte Pop-Track ist Kopfkino pur: Auf dem elegischen Teppich von Synthesizer-Sounds und Elektronikklängen liegen Cello, Klavier, Saxofon und Schlagzeug, aber auch ständige Geräusche und Effekte vom Knarzen bis zum Rauschen – und natürlich die elfenhafte, zarte Stimme der norwegischen Sängerin. Die effektvoll eingesetzten Sounds schwirren um uns, Anette Askvik steht dafür genau vor uns – toll, wie dieser kompakte Lautsprecher locker unseren Hörraum bespielt, dabei mühelos einen kraftvollen Klang liefert und auch bei großen Lautstärken souverän agiert. Dabei glänzt er mit einer Basskraft, die man so kleinen Boxen kaum zutrauen mag! Es wird noch besser, wenn wir die Boxen vom Board auf die Stative umsetzen: Die Definition nimmt deutlich zu. Die eh schon sehr transparente Aufnahme wirkt nun noch klarer, die Mitten und gerade die Bässe erscheinen straffer, bündiger. Aber es ist sogar noch eine Steigerung möglich: Der Wechsel vom unsymmetrischen zum symmetrischen Analogeingang zeigt uns, wie überlegen dieser Signalübertragungsweg ist. Jetzt erleben wir die Freiheit, von der Annette Askvik singt: Die Sounds sind noch kräftiger und crisper, die Klänge scheinen sich über die Grenzen unseres Hörraums hinaus auszubreiten, so gut kann man ihnen im künstlichen Hall der Aufnahme jetzt hinterherhören! Die zerbrechliche Stimme der norwegischen Sängerin hat erneut an Plastizität und Intensität gewonnen – erstaunlich, was für einen Unterschied der Eingangswechsel macht und wie gut die X-4000 dies abbilden kann!

![]()

Der mitgelieferte HDMI/ARC-Adapter verwandelt den USB-A-Port in einen HDMI-Eingang für den Ton vom Blu-ray-Player oder vom Fernseher.

Kino mit Klasse

Die Nubert X-4000 glänzt aber nicht nur feindynamisch und audiophil. Sie ist auch prima für Härtefälle gerüstet – soll heißen: für den Kinospaß, der bei Actionfilmen gerne brachiale Soundeffekte, Explosionen und Materialverschrottungsorgien bietet. Da muss es ordentlich krachen – und auch das schafft die X-4000 verblüffend souverän. Obwohl: Verblüfft sind wir eigentlich nicht wirklich, denn schon die X-3000 hat uns mit ihren cineastischen Fähigkeiten ja sehr überzeugt. Und so gelingt es auch der X-4000, uns akustisch mitten in die Szenerie des Film hineinzuversetzten. Bei dem Kriegsdrama „Band Of Brothers“ sind wir unvermittelt Teil des Kampfgeschehens im winterlichen Wald bei Foy: Ein amerikanischer Kampfverband setzt zur Eroberung des französischen Weilers an, gleich die erste Mörsergranate explodiert wenige Meter vor uns mit einer ohrenbetäubenden Detonation, die uns durch Mark und Bein geht. Auch den nebenan sitzenden Kollegen, die vom plötzlichen Kriegsausbruch in der Redaktion überrascht werden, ist der Schreck ordentlich in die Glieder gefahren. Dabei sind wir erst bei -30 Dezibel, da sind also noch 30 Schritte an Lautstärkesteigerung drin!

![]()

Zum Aufstellen der Kompaktbox bietet sich das optionalen Stativ BS-652 an. Die Netz- und Signalkabel können durch das Stativrohr und den Glassockel geführt werden und sind dann bis zum Boden unsichtbar.

Akustisches Fest

Der zweite Granateneinschlag im zu erobernden Haus ist noch erschütternder: Die Druckwelle der Explosion können wir physisch am eigenen Leib erfahren. Die X-4000 lässt uns diese Brachialität mit aller Kraft spüren, sie bewahrt dabei aber die Kontrolle: Hier wummert oder mulmt rein gar nichts, auch nicht im Bass, der sehr voluminös und erwachsen klingt. Die acht Hertz mehr Tiefgang gegenüber der X-3000 und das Plus an Druck machen sich hier besonders bezahlt. An die volumenreichere Standbox X-6000 kommt sie hier erwartetermaßen nicht ganz heran, aber in punkto Impulstreue leistet sie vergleichbar Großartiges: Der nach dem Granateneinschlag berstende Dachstuhl und die dann in alle Richtungen geschleuderten Dachpfannenteile und Gebälksplitter sind ein akustisches Fest! Das gilt auch für die nun folgenden Gewehrsalven: Die Kugeln des zurückfeuernden Scharfschützen pfeifen uns um die Ohren, die MP-Salven der US-Soldaten tackern unerbittlich in unseren Gehörgängen – das ist akustisch hochrealistisch und lässt uns immer wieder zusammenzucken! So überzeugend kann Stereo-Filmton mit kompakten Boxen sein. In unserem Fall hat er gleich die gesamte Redaktion beeindruckt.

![]()

Mit den Stativen erreichen die Boxen die optimale Höhe und liefern den besten Klang. Die Boxen können sogar an die Montageplatte, auf der sie thronen, angeschraubt werden.

Fazit

Die nuPro X-4000 hält, was Nubert verspricht: Sie liefert gegenüber der kleineren X-3000 ein Quantum mehr Bass – und damit noch mehr Spaß. Die exzellente Musikwiedergabe klingt noch erwachsener, der Kinoton noch mächtiger und druckvoller. Damit lehrt diese Zwei-Wege-Kompaktbox manchen Standlautsprecher das Fürchten. Zu den akustischen Meriten bietet die X-4000 alle Vorzüge der X-Serie: Die Schallwandler können ohne Verbindungskabel betrieben werden, mit Bluetooth aptX offerieren sie eine wirklich gut klingende Wireless-Streaming-Möglichkeit. Kabelgebunden gibt’s die satte Anschlussvielfalt: Analog präsentiert das Terminal einen unsymmetrischen und einen symmetrischen Eingang, digital stehen gleich sieben Schnittstellen von S/PDIF über USB bis hin zu AES/EBU bereit, alle Schnittstellen sind Hi-Res-fähig bis hin zur amtlichen Qualität PCM 192 Kilohertz/24 Bit. Durch einen mitgelieferten Adapter kann sogar der Film- oder Fernsehton per HDMI zugespielt werden. Als Aktivbox besitzt die X-4000 für jeden Kanal einen kräftigen 180 Watt-Verstärker und einen Soundprozessor, der etliche Klanganpassungen ermöglicht. Dieser Komfort-Reichtum wird durch die Bedienung per Fernbedienung oder App perfektioniert. Mit diesen Vorzügen glänzt die Nubert nuPro X-400 als komplett-kompakte All-In-One-Lösung – und die gibt es zu einem fantastischen Preis.