Der Plattenteller schwebt – wie von Geisterhand. Realisiert durch ein Magnetfeld, das den Teller taumelfrei über dem Gehäuse in Rotation hält. Mit dem ML1 hat Meg-Lev das Plattenspieler-Design revolutioniert. Ein Hingucker ist der allemal, stellt sich noch die Frage nach Verarbeitung, Ausstattung und Klang.

Ein Hingucker: Der Mag-Lev ML1 in unserem Hörraum.

Der Mag-Lev Plattendreher ist in HiFi-Kreisen bekannt wie der sprichwörtlich vielbemühte bunte Hund. Bereits bei der ersten größeren Präsentation auf der High End 2017 in München gehörte der ML1 zu den absoluten Publikumsmagneten, bei einigen Pressevertretern stand er sogar ganz oben auf der Liste. Blöd nur, dass man ihn damals nicht hören konnte. 2018 war der Mag-Lev dann wieder in der bayerischen Landeshauptstadt zu sehen. Diesmal im Vertrieb der IAD – deutscher Distributor von Luxman, Wharfedale, Quad, Lumin und Mission – und diesmal war der Plattenspieler mit dem schwebenden Teller auch in Aktion zu erleben. Erneut gehörte der ML1 zu den Produkten von höchstem Interesse – und zwar nicht nicht nur auf Besucher- sondern auch auf Herstellerseite. Beispielsweise hatte sich die High-End-Manufaktur Stein Music ein weiteres Exemplar für die eigene Vorführung ausgeliehen.

Was auf der Messe ebenso auffiel: Der Mag-Lev polarisiert. Seine Technik und sein Konzept begeistern die einen, sein elektromagnetischer Antrieb stößt bei anderen auf Vorverurteilung und Ablehnung. Was die einen als richtig cooles Audio-Highlight sehen, bewerten andere als Gimmick, das einfach nicht klingen kann bzw. nicht klingen darf. In unserem Video haben wir den ML1 ja bereits vorgestellt. In diesem Test wollen wir nun genau wissen, wie es um die wichtigen Features wie Ausstattung, Verarbeitung und Klang des Schwebe-Plattenspielers bestellt ist.

Aus Prinzip

Zunächst ein Hinweis: Mag-Lev wird „Mag-Loh“ gesprochen, so jedenfalls spricht sich das slowenische Unternehmen selbst so aus. Mag-Lev ist schlicht und ergreifend die Abkürzung für „Magnetic Levitating“, was ins Deutsche übersetzt soviel bedeutet wie: „magnetisch schwebend“. Wer den ML1 schonmal gesehen hat, hat schnell eine Idee, woher der Name rührt, steckt hinter ihm doch eine Technik, die den Plattenteller ohne jegliche feste Verbindung über dem Basisgerät schweben lässt. Richtig gelesen, die massive Plattform schwebt tatsächlich ohne festen Auflagepunkt über dem Gehäuse. Wie geht das denn?

Vereinfacht erklärt, wird dieser „Fliege-Effekt“ über starke Magneten, 21 an der Zahl, im Plattenteller und elektrifizierte Spulen im Gehäuse realisiert, die sich gegenseitig abstoßen und den hauptsächlich aus hochdichtem Kunststoff gefertigten Teller in rund drei Zentimetern Abstand schweben lassen. Einen ähnlichen Effekt kennen wir von simplen Magneten. Halten wir einen Magneten mit seinem Südpol gegen den Nordpol eines anderen Magneten, ziehen sie sich an. Drehen wir einen der beiden um, so dass Südpol und Südpol oder Nordpol und Nordpol zueinander gerichtet sind, stoßen sich die beiden Magneten gegenseitig ab. Auch wenn das Prinzip das gleiche ist, ist die Sache hier natürlich nicht ganz so einfach. Die Technik dahinter ist hochkompliziert, beispielsweise muss der Teller jetzt noch angetrieben und jederzeit perfekt in Balance gehalten werden. Nur einige der vielen Details, die den Entwicklungszeitraum von einigen Jahren erklären und klarmachen, warum zuvor noch niemand anderes mit dieser Idee um die Ecke kam.

Die Sollgeschwindigkeit wird jederzeit über im Gehäuse eingelassene, optische Sensoren …

… und kleine Spiegelelemente im schwebenden Plattenteller kontrolliert.

Keine halben Sachen

Vor der ersten Inbetriebnahme ruht der Plattenteller auf vier filigranen Stiften. Eingeschaltet wird der ML1 nun über den links auf dem Gehäuse platzierten Drehknopf. Auch er hält ein paar nette Details bereit: Je nach Stellung gibt die hier eingelassene Lochung Auskunft über die aktuelle Drehgeschwindigkeit. Ein farblich illuminierter Ring unter dem Plattenteller signalisiert nun Betriebsbereitschaft und unterstreicht das futuristische Design des in den Farben Schwarz/Silber, Weiß, Wood und Schwarz/Gold verfügbaren Vinyldrehers. Eine kurze Rechtsbewegung des Tonarms genügt, um die besagten Stützen im Gehäuse des Mag Lev verschwinden zu lassen. Die nun beginnende Rotation wird über den kurz angerissenen, intelligenten Magnetantrieb in Gang gesetzt. Das erzeugte Magnetfeld ist stark genug, um den massiven Teller zu tragen und auch anzutreiben. Auch hier macht Mag-Lev keine halben Sachen. Erst dann, wenn die gewählte Sollgeschwindigkeit erreicht ist, kann der Tonabnehmer auf die Platte abgesenkt werden. Das geschieht übrigens manuell und über einen Lift, der ML1 ist nämlich ein Halbautomat. In der Gerätebasis eingelassene Lichtsensoren und kleine Spiegelelemente im Plattenteller kontrollieren die Drehgeschwindigkeit nun permanent. So soll sichergestellt werden, dass der Plattenteller jederzeit in exakt gleicher Geschwindigkeit angetrieben wird. Ist die aufgelegte Vinylscheibe vollständig abgespielt, werden der Tonarm automatisch nach oben bewegt und die Rotation gestoppt. Alternativ lässt sich die Rotation aber auch beenden, in dem man den Tonarm in die Tonarmgabel führt. Einhergehend damit fahren die vier Stifte aus dem Gehäuse und nehmen den Plattenteller wieder sicher auf. Für den Wechsel des Mediums ist dieser Vorgang auch dringend anzuraten, denn das Auflegen einer neuen Schallplatte führt im Schwebemodus dazu, dass der Teller taumelt. Der ML1 korrigiert zwar eventuelle Abweichungen in der Drehgeschwindigkeit, nicht aber eventuell auftretende Taumelbewegungen. Diese gleichen sich zwar auch wieder aus, bis der Teller aber wieder vollständig in Waage rotiert, können schon ein paar Minuten vergehen. Also: Bei jedem Plattenwechsel immer zuerst den Schwebemodus beenden. Nervig ist das nicht, sondern fühlt sich eher nach einem coolen Ritual an.

Über den massiven Drehknopf wird der ML1 eingeschaltet. Hier sitzt übrigens auch die Displayeinheit, die Auskunft über den aktuell gewählten Modus gibt.

Sicherheit geht vor

Eine Frage, die mich direkt beschäftigte, als wir den ML1 das erste Mal im Hörraum aufgebaut hatten: Was passiert bei plötzlichem Stromausfall, zum Beispiel wenn die neugierigen Finger meiner Tochter den Netzstecker ziehen? Auch daran haben die findigen Slowenen gedacht und ihren Vinyldreher mit dem sogenannten UPS-System ausgestattet. Dieses beschreibt die Ausstattung mit Kondensatoren, die jederzeit ausreichend Energie bereithalten, um den Tonarm von nach oben zu bewegen und die vier Sicherungsstifte aus dem Gehäuse fahren zu lassen, die den Teller nun sicher aufnehmen. Das funktioniert tatsächlich. Wir haben es ausprobiert, wie in unserem Video ebenfalls zu sehen.

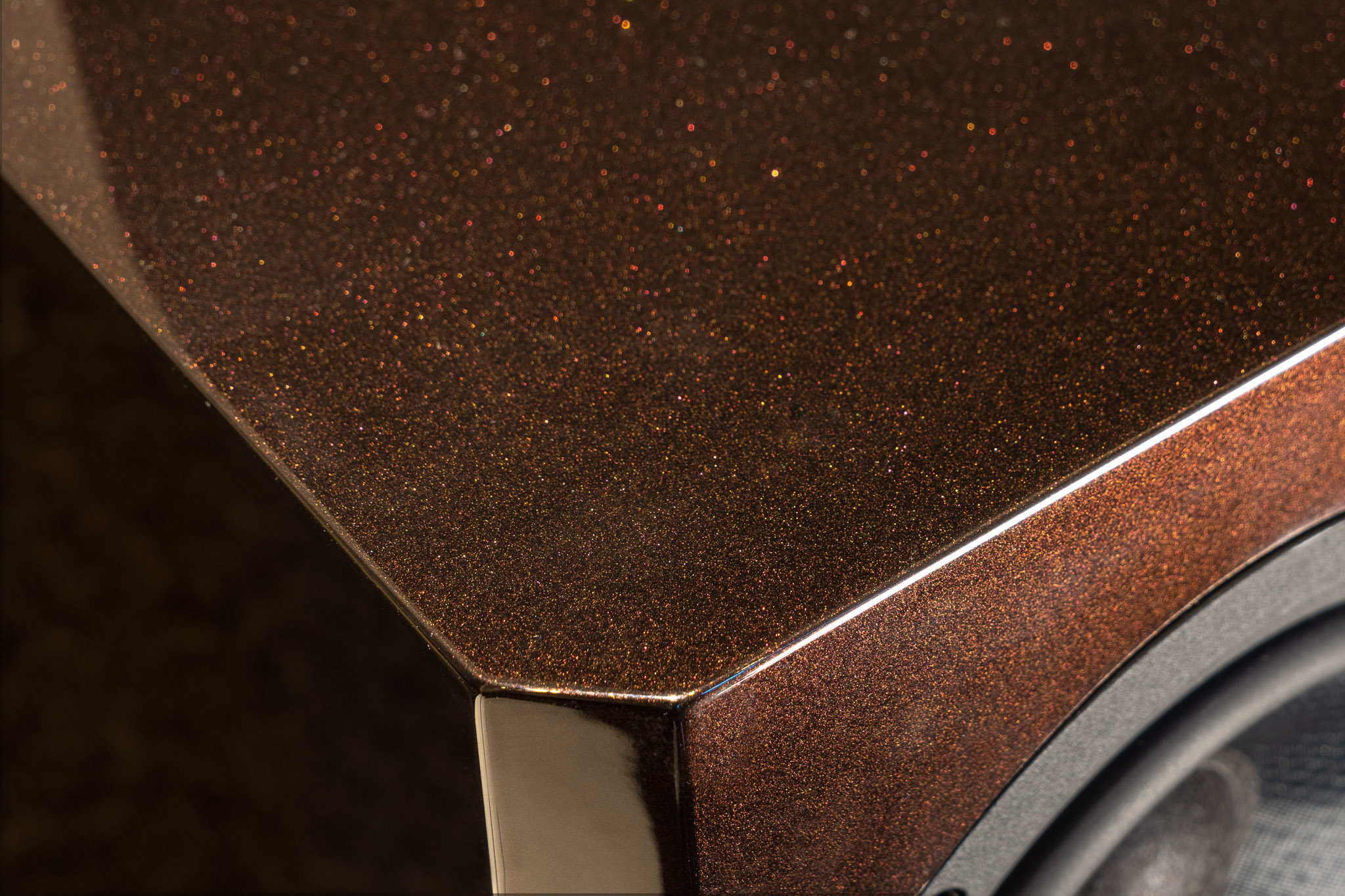

Übrigens, der ML1 beeindruckt auch wenn er nicht spielt. Wählt man den Schwebemodus, fahren die Stützen herunter, der Leuchtring glüht auf und der Plattenteller schwebt wie von Geisterhand über der Zarge. Apropos Zarge: Sie dient dem ML1 als massive Basis. Zugleich bietet der durchgreifende Alurahmen dem Mag-Lev ein solides und dynamisches, zugleich aber auch stilvolles Äußeres. Um es auf den Punkt zu bringen, würde ich das Design als „clean“ bezeichnen, unnötige Details und Schnörkel lassen sich hier nicht finden. Die bündig eingelassene Deckelplatte macht den optischen Ausdruck dann rund. Wahlweise ist der Schwebe-Plattenspieler in vier verschiedenen Varianten zu haben. Schwarz in Schwarz mit goldfarbenen Füßen, Schwarz in Schwarz mit silberfarbenen Füßen, schwarzer Rahmen mit Holzoptik-Inlay (unsere Testversion) oder Weiß in Weiß mit silberfarbenen Füßen. Für jede genannte Version gilt: Eine Acrylhaube gehört nicht zum Lieferumfang, ist aber optional bestellbar.

Wird der ML1 ausgeschaltet oder fällt der Strom plötzlich aus, fahren die vier Sicherungsstützen aus dem Gehäuse und nehmen den Plattenteller sicher auf.

Mit dem ML1 kann`s sofort losgehen

Nun gibt es Plattenspieler, die kommen ohne Tonarm, Headshell und ohne Abtastsystem. Das hat durchaus Vorteile, denn so lässt sich der eigene Plattendreher maßgeschneidert aufrüsten bzw. an die Eigenschaften der mitspielenden Kette anpassen. Das ist beim ML1 anders. Dieser Plattenspieler ist für Musikfreunde gemacht, die nach einem optischen Highlight suchen und sofort loslegen wollen und. Dementsprechend gehören Tonarm und Abnehmersystem hier selbstverständlich zum Lieferumfang. Zu allererst ist hier der Tonarm aus dem Hause Pro-Ject zu nennen. Im Detail handelt es sich dabei um den 9cc (wird allein schon für rund 550 Euro gehandelt), also ein 9-Zoll-Karbon-Modell mit entsprechendem Headshell. An ihm vormontiert findet sich ein Abnehmer aus dem Hause Ortofon. Ortofon ist der vermutlich weltweit bekannteste Hersteller hochwertiger Abtastsysteme, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Firmenjubiläum feiert. Genau genommen handelt es sich hier um das Modell OM 10. Obwohl bereits spielfertig vormontiert birgt der Abtaster noch Potenzial nach oben. Am Abtastsystem findet sich dann auch der Punkt, an dem sich die Geister scheiden. Wie kann ein Abtastsystem seine Arbeit ordentlich erledigen, wenn es inmitten seines natürlichen Feindes, eines riesigen Magnetfeldes, sitzt? Mit dieser Frage hat man sich in Slowenien selbstverständlich auch befasst und in Anbetracht dessen ein paar Gegenmaßnahmen vorgenommen:

Der erste Ansatz findet sich in der Wahl des Tonabnehmers. Um die Einflüsse des elektromagnetischen Antriebs wissend, setzt Mag-Lev hier beispielsweise auf ein MM-System, das im Vergleich zu einem MC-Abtaster von Haus aus weniger anfällig gegen Magnetismus ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beschaffenheit des Plattentellers. Mit einer eingegossenen Stahlplatte bestückt wirkt dieser wie ein massiver Schirm, der elektromagnetische Einflüsse so weit wie möglich vom Tonabnehmer fernhält.

Mal sehen, wie sich das im HiFi-Test darstellt und sich der ML1 im Hörraum schlägt:

Ausgestattet ist der Mag-Lev mit dem 9cc von Pro-Ject …

… Headshell und dem Ortofon-Tonabnehmer OM 10.

Entspannt und ausgewogen

In der HIFi-Branche laufen Schmuckstücke schnell Gefahr nur als hübsche Designgegenstände abgetan zu werden. Erst Recht, sobald eine spektakuläre Optik das erste ist, was auffällt. Bei eingangs erwähnten Messeauftritten waren in diese Richtung gerichtete Kommentare vereinzelt auch zum ML1 zu hören. Um eines vorweg zu nehmen: Dieser Plattenspieler ist selbstverständlich kein ausgewiesener High-End-Player, das will er auch gar nicht sein. Die für ihn aufgerufenen 2.500 Euro sind zwar ein stolzer Preis, mit Blick auf die Entwicklungsarbeit und die spektakuläre Optik aber absolut angemessen. Ein viel zu teures Dekostück ist er also nicht. Im Gegenteil, er ist eher eine Besonderheit, der Tesla unter den Plattenspielern. Ein HiFi-Produkt, über das man in vielen Jahren noch sprechen wird – dann hoffentlich vorurteilsbefreit.

Im Praxistest funktioniert der ML1 dann exakt so, wie vom Hersteller versprochen. Mit einer Vinylscheibe bestückt und eingeschaltet, rotiert der Teller scheinbar schwerelos über dem Gehäuse – jederzeit in Waage und jederzeit in exakt gewählter Geschwindigkeit. Der darunter platzierte Lichtring strahlt den Plattenteller förmlich an: Das unterstreicht den Schwebemodus visuell und sieht richtig gut aus. Der Mag-Lev zieht die Blicke auf sich. Die Ohren ebenfalls. Egal, ob Klassik oder rockige Sounds, der Schwebe-Plattenspieler spielt schlichtweg das, was auf der Platte drauf ist. Das geht ganz ordentlich und zeigt durchaus auch Temperament und Emotion. Obere Bassanteile gibt er souverän und kontrolliert wieder. Der slowenische Player macht Druck, kickt und zeigt Temperament, steigt dabei aber nicht in den tiefsten Tieftonkeller hinab. Dramatisch ist das nicht, denn statt aufgebläht und übertrieben zu klingen, lässt der Mag-Lev die (Bass-)Kirche im Dorf. Und auch wenn der Bass nicht tiefschwarz ist, Volumen und Substanz liefert dieser aussergewöhnliche Plattendreher jedenfalls reichlich. Einher damit geht die angemessene Dynamik, sie sorgt für einen ordentlichen Zugriff und dafür, dass der Song schnell unter die Haut geht. Richtig punchig wird es dabei allerdings nicht.

Ein massives Aluminiumchassis, absorbierende Füße: Die Verarbeitung des Mag-Lev ist 1a.

Das könnte aber auch am Nadelsystem liegen. Das OM 10 ist in seiner Preisklasse zwar ein echter Kracher, mit einem etwas aufwändigerem System ist aber noch viel mehr in Sachen Knack und Impulsstärke rauszuholen. In diesem Zusammenhang: Der ML1 ist in einer upgegradeten Version auch mit vormontierten Ortofon 2M Blue zu haben – dann für 2.650 Euro. Um aber nochmal auf die uns zum Test überlassene Variante zu sprechen zu kommen: Hier würde ich die Beurteilung der Bassperformance vielleict sogar eher in Richtung „Geschmackssache“ verorten, wobei schon eine leicht warme Note in der Abstimmung erkennbar ist. Was tendenziell eher in die entspannte Richtung geht, der Langzeithörtauglichkeit entgegen kommt und dem einen vielleicht richtig gut gefällt, ist für den anderen vielleicht nicht straff und durchzugsstark genug. Ein Punkt, der aber immer auch vom favorisierten Musikstil abhängt.

In der Mittenwiedergabe ist die Sache hingegen eindeutiger. Entsprechende Frequenzanteile erklingen hier smooth und eingängig, das kommt besonders den Vocals zugute. Stimmen, speziell weibliche, schmeicheln sich förmlich in den Gehörgang. In den darüber liegenden Frequenzetagen ist alles genau so, wie es sein soll. Einzelheiten drängen sich zwar nicht in den akustischen Vordergrund, sind aber trotzdem vorhanden. Eine Tatsache, die man eher unbewusst wahrnimmt, indem man die Wiedergabe als einfach richtig und involvierend empfindet. Zugleich ein Faktor, der sicherlich zum Eindruck der perfekten Ausgewogenheit beiträgt und ein guter Mittelweg zwischen Gefälligkeit und Neutralität. In Sachen Räumlichkeit kann der ML1 dann ebenfalls punkten. Statt monoton vorzuspielen (wie es vielleicht der eine oder andere Messebesucher erwartet hat), fächert der Mag-Lev das Klanggeschehen sauber auf. Klangfarben werden satt und differenziert in den Raum gestellt.

Im Betrieb wird der Plattenteller in rund drei Zentimetern Abstand über dem Gehäuse gehalten – taumelfrei versteht sich.

Fazit

Mit seinem magnetisch schwebenden Plattenteller hat Mag-Lev ein in vielerlei Hinsicht aussergewöhnliches Plattenspieler-Design kreiert. Der ML1 ist was fürs Auge, er macht sich gut auf dem Sideboard oder im HiFi-Rack und zieht hier alle Blicke auf sich. Er ist aber mehr als ein reines Dekostück, seine Verarbeitung und Materialgüte sind top und auch die Klangqualität zeigt sich auf einem sehr hohen Niveau. Mit einem anderen Abtastsystem ist zudem noch ein bisschen mehr an Klang rauszuholen. Der elektromagnetische Antrieb ist ein weiteres Highlight, das den ML1 für mich zu einem beeindruckenden Meilenstein der HiFi-Geschichte macht.

Test & Text: Roman Maier

Foto: Philipp Thielen

Preis-/Leistung: angemessen

Technische Daten

| Modell: | Mag-Lev ML1 |

|---|---|

| Produktkategorie: | Plattenspieler |

| Preis: | 2.499,00 Euro |

| Garantie: | 2 Jahre |

| Ausführungen: | - Schwarz/Schwarz - Schwarz/Gold - Weiß - Schwarz/Wood |

| Vertrieb: | IAD GmbH, Korschenbroich Tel.: 02161 / 617830 www.audiolust.de |

| Abmessungen (HBT): | 405 x 580 x 305 mm |

| Gewicht: | 12 kg |

| Antrieb: | elektromagnetisch |

| Geschwindigkeiten: | - 33 ⅓ Upm - 45 Upm |

| Ausgang (analog) | 1 x Cinch - Line-Level: 155 mV (–16 dB) - Phono-Level: 3,5 mV (+/–3 dB) |

| Lieferumfang: | - Mag-Lev ML1 - Netzkabel - Anleitung - Ortofon OM 10 - Pro-Ject 9cc |

| Besonderes: | - schwebender Plattenteller - elektromagnetischer Antrieb - Ortofon OM 10 - Pro-Ject 9cc-Tonarm - Alugehäuse - UPS-Sicherung - Start/Stop-Automatik |

| Benotung: | |

| Gesamtnote: | Highlight |

| Preis-/Leistung: | angemessen |

Der Beitrag Mag-Lev ML1 – Schwebe-Plattenspieler mit Potenzial für Auge und Ohr erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.