Die englische Traditionsschmiede Roberts Radio bringt mit dem RT200 ihren zweiten Plattenspieler auf den Markt. Er verbindet eine durchdachte Funktionalität mit einfacher Handhabung und einem ansprechenden Design mit Retro-Charme. An Bord hat er einen USB-Port und einen Phono-Vorverstärker, ist für rund 400 Euro zu haben und klingt auch noch erstaunlich gut.

Der RT200 ist ein klassisch anmutender Plattenspieler. Tatsächlich hat er aber viel mehr zu bieten.

Roberts Radio existiert seit 1935 und hat sich in seiner Heimat Großbritannien einen Namen gemacht. Jeder hat sicherlich einmal die klassischen Retro-Radios im Koffer oder im, an Handtaschen erinnernden, Design gesehen. Das ist Roberts Radio. Die Marke steht in England als Synonym für Radios und mit jeder Menge Knowhow. Mit seinen vielen Innovationen hat man es sogar zum offiziellen Ausstatter des englischen Königshauses gebracht. Den Pioniergeist haben sich die Ingenieure von Roberts bis heute bewahrt und überzeugen auch im Streaming-Zeitalter stets durch neue Geräte, die in Sachen Klang und Ästhetik stets überzeugen. Bisher waren vor allem Produkte mit denen Musik direkt abgespielt wird, das Steckenpferd des Unternehmens. Egal, ob Radios im UKW- oder Internet-Zeitalter, auch was elegante Multiroom-Lautsprecher-Lösungen angeht spielen die Briten ganz vorne mit. Eine Menge Wissen also, das in den zweiten Plattenspieler der Briten geflossen ist, um das Angebot sinnvoll und zeitgemäß zu erweitern.

Für unseren Test haben wir den RT200 mit kompakten Aktivlautsprechern kombiniert.

Erbaulicher Aufbau

Der RT200 kommt nicht betriebsfertig zu uns. Ein bisschen Montage ist schon noch notwendig. Diese gestaltet sich dank vorbildlich bebilderter und detaillierter Beschreibung und durchdachter Hilfen aber sehr einfach. Sobald das Laufwerk steht, legen wir den Druckguss-Aluminium-Plattenteller auf. Auf ihm wird die Matte, auf der wir später unsere Platten ablegen, platziert. Zur Abtastung der Schallplatten kommt ein Audio-Technica ATN 95-E zum Einsatz. Da Audio-Technica für Tonabnehmer ähnlich viel Expertise mitbringt, wie Roberts Radio in Sachen Lautsprecher und Radios, ist das eine sichere Bank. Der Tonabnehmer wird einfach vorn am Tonarm angesetzt, mit Hilfe eines Arretierstifts in die richtige Position gebracht und dann festgeschraubt. Justiert werden muss sonst nichts mehr, eine falsche Installation ist praktisch ausgeschlossen. Das Anbringen der Haube ist optional. Empfehlenswert ist es jedoch und irgendwie gehört der Deckel für mich zur wirklich gelungenen Retro-Optik dazu.

Der RT200 ist im Auslieferungszustand mit einem Audio-Technica ATN 95-E-Tonabnehmer ausgestattet.

Was den Teller antreibt

Der Vinyl-Spieler RT200 ist als sehr gut ausgestatteter Allrounder konzipiert und dürfte vor allem Vinyl-Neulinge ansprechen. Oder Fans, die einen soliden Zweitspieler suchen. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um eine verbesserte Version des RT100. Der größte Unterschied ist, dass mein Testkandidat mit einem Direktantrieb ausgestattet ist, während der Vorgänger auf einen Riemenantrieb setzte. Keine Technik ist per se besser oder schlechter. Der Direktantrieb mit Motor hat den Vorteil, dass die Platten schneller die benötigte Geschwindigkeit erreicht. Und natürlich kommt auch kein Riemen zum Einsatz, der mit der Zeit verschleißt und ersetzt werden muss. Die Robustheit der Technik macht Plattendreher mit Direktantrieb vor allem bei DJs beliebt. Der Nachteil im Heimbereich ist, dass Schwingungen des Motors auf die Unterlage geleitet werden können. Die somit entstehenden Vibrationen könnten auf die Platte übertragen werden und somit für Verzerrungen oder hörbares Rumpeln sorgen.

Auf und unter dem Teller

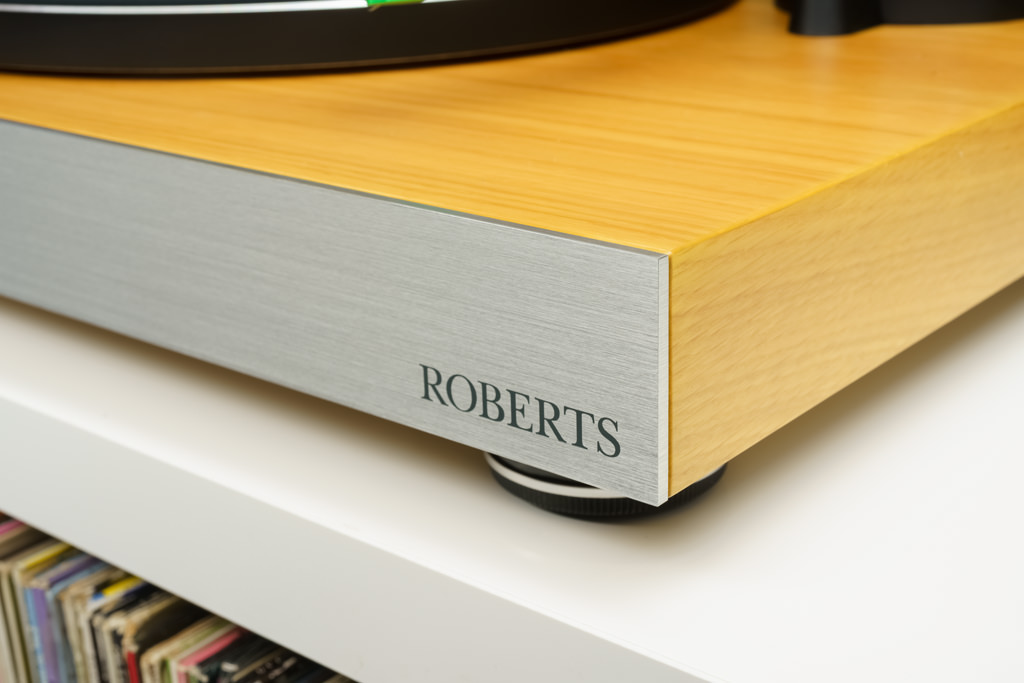

Bei der Plattentellerauflage hat man sich bei Roberts Radio für eine Variante aus Gummi entschieden. Gummi hat gute entkoppelnde Eigenschaften, um Vibrationen des Motors von der Platte fernzuhalten. Und es macht in Sachen Staub oder statischer Aufladung auch keine Probleme. Ausserdem sieht es obendrein immer gut aus, wenn was Schwarzes auf dem Plattenteller liegt. Die Basis des RT200 besteht aus einer mitteldichten Holzfaserplatte. Das Material kommt aufgrund seiner akustischen Eigenschaften bei vielen Herstellern zum Einsatz. MDF ist Resonanzarm und somit eine gute Wahl, da möglichst wenig Klangresonanzen des Raums oder Vibrationen des Drehtellermotors den Korpus zum Schwingen bringen und damit den Klang unschön beeinflussen können. Bei der Aufstellung empfiehlt sich also ein fester Untergrund. Schließlich erzeugen nicht nur die mechanischen Teile unerwünschte Vibrationen. Auch von außen gilt es also den Plattendreher so gut wie möglich vor Erschütterungen zu schützen, um das Hörvergnügen nicht zu stören.

Der RT200 steht auf stabilen, leicht bedämpften Füssen.

Das Auge hört mit

Der Tonarm sitzt, wie gewohnt, hinten rechts und ist aus Karbon gefertigt. Leicht, stabil und kaum anfällig für Erschütterungen. Neben der Halterung finden wir auch den Anti-Skating-Regler. Die Drehgeschwindigkeit wird per Schalter auf der linken Vorderseite ausgewählt. An der Front erfreut außerdem eine Blende aus gebürstetem Aluminium das Auge. Letztere verleiht dem Gerät, wie ich finde, ein besonderes Retro-Flair und rundet die edle Optik ab. Das Auge hört ja bekanntlich mit! Für stabilen Stand und gleichzeitig zur Entkopplung des Untergrunds steht die Basis auf vier stabilen Füßen aus Aluminium. An der Rückseite des RT200 gibt es noch eine Halterung für den Plattenpuck, der in der Regel bei der Wiedergabe von Singles verwendet wird. Die Scharniere für die Staubabdeckung finden ebenfalls hier ihren Platz. Und selbstverständlich auch der Ein- und Ausschalter, alle Anschlüsse, ein USB-Port und ein Schalter für den integrierten Vorverstärker.

Vorverstärkung für Anfänger und Fortgeschrittene

Also wozu dient denn jetzt dieser Schalter für den Vorverstärker? Ich habe doch schon aktive, also verstärkte Lautsprecher! Beim Plattenspieler ist das sie Sache wenig anders. Der Vorverstärker hat im Fall von Plattenspielern eine weitere Funktion. Neben dem Lautstärkeanstieg des Signals, entzerrt der sogenannte Phono-PreAmp dieses auch. Auf Schallplatte wird die Musik aus technischen Gründen in den Tiefen stark abgesenkt und in den Höhen entsprechend angehoben. Das Ergebnis ist ein verzerrtes und sehr leises Signal. Damit hieraus wieder hörenswerte Musik wird, müssen Tiefen und Höhen wieder ausgeglichen werden. Das Signal muss in einen Zustand gebracht werden, mit dem Vollverstärker bzw. Aktiv-Lautsprecher etwas anfangen können. Früher waren Phono-Vorverstärker als fester Bestandteil direkt in Stereo-Anlagen integriert. Heute sind sie eher als Einzelgeräte erhältlich oder werden direkt im Plattenspieler verbaut. Letzteres hat den Vorteil, dass kein Zusatzgerät nötig wird, was gerade Vinyl-Einsteiger erfreut.

Anschlussseitig bringt der Roberts Plattendreher alles mit, was man sich von einem modernen Plattenspieler für anspruchsvolle Einsteiger wünschen kann.

Von der Rille in die Ohren

Auf Vinyl finden wir die Audioinformationen als horizontale und vertikale Informationen in die Rille geschrieben. Die Nadel fährt durch die Rille und wandelt diese Daten in elektrische Signale. Das kann man sogar sehr leise hören. Wie wir dieses Signal nun lauter bekommen, haben wir eben besprochen. Im Grunde kann nun jede Art von Lautsprecher angeschlossen werden. Darauf wird in der Anleitung des RT200 sogar explizit hingewiesen und es liegt ein Cinch auf Klinke-Adapter bei. Aus akustischer Sicht macht es natürlich nur begrenzt Sinn, unser Testmuster nun ans Küchenradio anzuschließen. Aber ich denke, es ist Roberts Radio wichtig zu zeigen, dass die Tür in die Vinyl-Welt hier für jeden offen steht und es keine Zugangshürden in Form von teuren Vorverstärkern oder speziellen Lautsprechern gibt. Und wer einmal im Thema ist und Blut geleckt hat, wird auch das Maximale aus dem Hörerlebnis Vinyl herausholen wollen.

Digitalisierung leicht gemacht

In Sachen Konnektivität lässt Roberts Radio sich nicht lumpen. Via USB kann der Plattenspieler auch an den Computer angeschlossen und die Schallplatten auf einfachem Wege digitalisiert werden. Zusätzliche Treiber sind nicht notwendig. Sobald angeschlossen und eingeschaltet, wird der Plattenspieler vom Computer als Audio-Gerät erkannt und als Audio Code-USB unter den Eingängen, beziehungsweise Audiogeräten, angezeigt. Über Programme wie Audacity oder Wavelab kann die abgespielte Musik dann direkt aufgenommen und bei Bedarf weiterbearbeitet werden. Der Sound kann dabei auch zeitgleich über die angeschlossene HiFi-Kette wiedergegeben werden. Es wird also nichts umgeschaltet, sondern läuft parallel. Beim Anschluss des RT200 an den Rechner ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass möglichst keine Stromkabel, Monitore oder andere Geräte gekreuzt werden. Hier fängt man sich sonst ganz schnell ein nerviges Netzbrummen oder fieses Fiepen ein. Am besten mit dem Laptop direkt zum Plattenspieler, dann kann nicht viel schiefgehen.

Die transparente Staubschutzhaube gehört zum Lieferumfang.

Der Roberts Radio RT200 dreht auf

Der Plattenspieler ist halbautomatischer Art. Das bedeutet, der Tonarm muss manuell zum Plattenteller geführt werden. Dazu wird er mittels des kleinen Hebels rechts neben dem Tonarm angehoben und dann über der Platte positioniert. Mit Umlegen des Hebels senkt sich der Tonarm, die Nadel landet sanft in der Rille und die Wiedergabe startet. Im Gegensatz zur vollautomatischen Bauweise hat diese den Vorteil, dass weniger mechanische Teile im Plattendreher arbeiten und somit auch weniger Erschütterungen entstehen. Ist die Plattenseite zu Ende, landet die Nadel in der Endlosrille am Ende einer Platte und dreht dort endlos weiter. Solange, bis man den Tonarm anhebt und wieder auf die Ablage bringt. Der RT200 hat allerdings auch eine Auto-Stoppfunktion spendiert bekommen. Ist sie aktiviert, wird der Tonarm am Ende der Platte automatisch zurück auf die Gabel gebracht. Eine praktische Funktion, um Nadel und Platte zu schonen.

LowFidelity

Technisch ist alles top. Der Plattendreher steht in seiner herrlichen Retro-Pracht vor uns und wartet darauf unsere Ohren zu erfreuen. Aber was ist eigentlich dran am Revival der Schallplatte? Was genau fasziniert an dem Sound, obwohl wir technisch doch schon so viel weiter sind? Wer ab und zu auf YouTube ist, dürfte schonmal über eine LoFi-Playlist gestolpert sein. LoFi, also Low Fidelity, beschreibt Musik, die absichtlich abgenutzt klingt und Störgeräusche enthält. Einerseits, weil sie mit einfachsten Methoden und günstigem Equipment produziert wird. Oder weil sie absichtlich mit moderner Klangbearbeitung so produziert wird. Es scheint also eine Faszination für das zunächst unperfekt erscheinende zu geben. Und zwar nicht nur bei Leuten, die „früher“ dabei waren. Sehr viele LoFi-Fans sind erst nach dem Niedergang der Schallplatte geboren. Mich fasziniert LoFi definitiv und ich will im Hörtest versuchen, so gut es eben mit Worten geht, der analogen Klangästhetik etwas näherzukommen.

Bietet man dem RT200 eine solide Basis, wird das durch einen satten, zugleich aber auch leicht warmen Sound erwidert.

Neuer Sound, alte Technik

Für den ersten Hörtest habe ich die Vinyl-Ausgabe von „A Head full Of Dreams“ von Coldplay auserkoren. Eines meiner Lieblingsstücke ist die Ballade „Everglow“. Auf CD habe ich den Track schon dutzende Male gehört und kenne ihn ganz gut. Daher bin ich doch etwas überrascht. Auf Vinyl erscheint der Sound weicher. Die spitzen Töne des Klaviers erklingen leicht abgeschliffen, über Chris Martins Stimme scheint ein sanfter Schleier zu liegen. Gelegentliches Knistern ist ja eigentlich unerwünscht, aber fügt sich als sympathische Ergänzung in das Klangbild ein. Dasselbe erlebe ich beim Album-Abschluss „Up & Up“. Der Bass erreicht auch auf Platte Tiefen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Trotzdem erscheint das Gesamtergebnis einfach weicher und angenehmer als das digitale Äquivalent. Die umfangreiche Drum-Sektion fügt sich in die Mitte ein und klingt nicht so obenauf, wie ich es von diesem Song eigentlich gewohnt bin.

Weichzeichner für die Ohren

Eines meiner Lieblingsalben von früher ist „Disintegration“ von The Cure. Das ist doch ein ganz anderer Sound als das fast drei Dekaden jüngere Coldplay-Album. Ich fühle mich fast, als würde ich in eine andere Welt abtauchen, als die verträumten Gitarren „Pictures Of You“ einleiten. Ich vergesse die Zeit völlig. Der Track ist mit fünfeinhalb Minuten nicht gerade kurz, aber mein nächster Gedanke ist „Schon vorbei?!“ Auffällig ist, im Vergleich zu Coldplay, wie wenig Subbass früher in der Musik war. Neben einer anderen Klangästhetik, dürfte es aber auch der Umstand sein, das tiefe Frequenzen breitere Rillen benötigen. Das verkürzt die Laufzeit der Platte und somit passt ein Album schlichtweg nicht auf eine Langspielplatte. Theoretisch kann Vinyl Frequenzen bis zu 40 Hertz abbilden. Aber das braucht Platz. Somit ist auch erklärt, warum moderne Alben oft auf mehrere Scheiben aufgeteilt werden, während früher eine LP gereicht hat.

Die gewünschte Geschwindigkeit wird durch einen einfachen Knopfdruck bestimmt.

Echter Musikgenuss oder Hype

Die Erörterung der Frage, was den Vinyl-Sound eigentlich ausmacht, könnte sowohl technisch als auch philosophisch viele Seiten füllen. Ich versuche es kürzer zu machen und schaue auf die Technik. Während in der digitalen Domäne linker und rechter Kanal sauber getrennt sind, verschieben sich die Phasen bei der Platte im Zuge des Abtastens der Rille etwas. Das erzeugt eine schöne Räumlichkeit und lässt den Sound trotzdem angenehm ineinander verschwimmen. Ein akustischer Weichzeichner sozusagen. Bedingt durch die mechanische Arbeitsweise mit Nadel, Tonabnehmer und Phono-Vorverstärker entstehen auch immer wieder leichte Verzerrungen, aber das gefällt unseren Ohren offenbar. Da die Höhen auf einer Schallplatte schnell übermächtig werden, sind diese beim Vinyl-Master eines Songs oft zurückhaltender. Das lässt den Song wärmer klingen. Ebenso stehen den Toningenieuren auf Vinyl weniger Mittel zur Verfügung, um einen Song maximal laut zu machen, was sich in einer größeren Dynamik widerspiegelt.

Der Roberts Radio Vinylplayer ist mit einem hochwertigen Tonarm ausgetstattet.

Fazit

Der Roberts Radio RT200 richtet sich in erster Linie an (Wieder-)Einsteiger und ebnet einen unkomplizierten Weg in die Vinyl-Welt. Dank integriertem Vorverstärker ist, bis auf ein paar gute Aktiv-Lautsprecher, keine zusätzliche Ausstattung notwendig. Die Installation und Inbetriebnahme ist gut dokumentiert und geht leicht von der Hand. Die USB-Schnittstelle erlaubt die einfache Digitalisierung und richtig schick ist der Plattendreher obendrein auch noch. Für knapp unter 450 Euro bietet Roberts Radio also ein sehr attraktives Paket. Wer Sorge hat, bei der Auswahl seines ersten Scheibendrehers einen Fehlkauf zu tätigen, kann hier beruhigt sein, denn der RT200 ist absolut empfehlenswert. Um festzustellen, ob einem der Sound der Schallplatte letztendlich zusagt, empfiehlt sich wie so oft: Ausprobieren, anhören und selber entscheiden. Bereuen wird man es sicher nicht und die Chancen stehen gut, dass man wieder deutlich häufiger und gerne Musik hört.

Test & Text: Dominik Schirach

Fotos: Philipp Thielen

Klasse: Oberklasse

Preis-/Leistung: hervorragend

Technische Daten

| Modell: | Roberts Radio RT200 |

|---|---|

| Produktkategorie: | Plattenspieler |

| Preis: | 449,00 Euro |

| Garantie: | 2 Jahre |

| Ausführungen: | - Holz/Silber |

| Vertrieb: | Audio Selection Creaktiv, Bad Honnef Tel.: 02224/949930 www.robertsradio.com |

| Abmessungen (HBT): | 125 x 420 x 356 mm |

| Gewicht: | 3,9 kg |

| Antrieb: | Direktantrieb |

| Geschwindigkeiten: | - 33 ⅓ Upm - 45 Upm |

| Ausgang | - Cinch - USB |

| Lieferumfang: | - RT200 - Netzteil - Haube - Plattenpuck - Anleitung |

| Pros und Contras | + geschmackvolles + sehr gute Verarbeitung + Phono-Preamp + USB-Out + Audio-Technica ATN 95-E - keine Contras |

| Benotung: | |

| Gesamtnote: | Preistipp |

| Klasse: | Mittelklasse |

| Preis-/Leistung: | hervorragend |

Der Beitrag Roberts Radio RT200 – Plattenspieler im Auftrag seiner Majestät erschien zuerst auf lite - DAS LIFESTYLE & TECHNIK MAGAZIN.